| 顕微鏡 |

----------このキーワードを使っている記事----------

2025.10.31:顕微鏡の自動化などに使えそうな超小型ステッピングモーター搭載の電動XYステージが激安で購入可能だが・・・

2025.07.21:小宮りさ麻吏奈氏の個展CLEAN LIFE(クリーン・ライフ)を見に行ってきた。DIYおうちバイオ実験のテクニックをアート作品に昇華

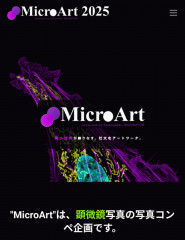

2025.03.28:顕微鏡写真のコンペ「MicroArt 2025」が本日応募〆切!

2025.01.31:顕微鏡写真のコンペ「MicroArt2025」開催。四谷三丁目のサイエンスバーインキュベーター主催

2024.08.27:デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.1

2024.06.07:これまで自作したDIYバイオ実験器具(PCR、インキュベーター、顕微鏡、電気泳動槽、クリーンベンチ)

2024.05.29:デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.0がとりあえずの完成。着脱式の照明ユニットを追加【STLファイルあり】

2024.03.22:Rosco CalColorの吸収スペクトルを公開しているカラーフィルターを使ってスマホで蛍光観察が出来る。

2024.03.15:デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡「InverScope」の作製その2〜ステージとライティング部分

2024.03.07:空間を37℃一定に保つマイクロインキュベーターユニットをアップグレード中(version 4に向けて)

2024.02.15:TENGAメンズルーペ(スマホ用精子観察キット)をDIYバイオ用途に使ってみる。拡大倍率の確認

2024.02.09:デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡を制作中。部品代は5000円程度

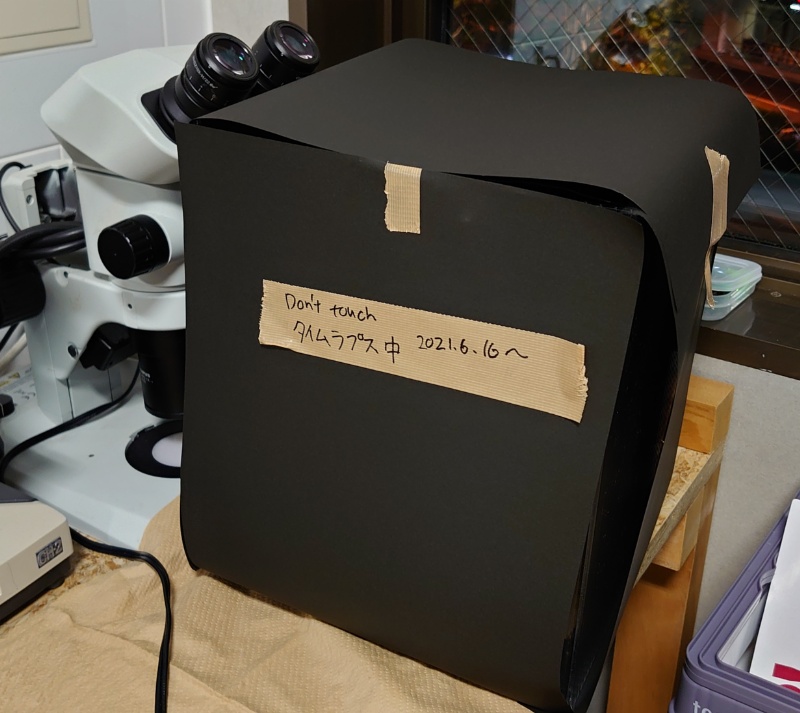

2023.12.22:料理に使ったニンジンのヘタの部分をタイムラプス撮影15日間→1分【リポペジ】

2023.12.15:このWebカメラ方式の実体顕微鏡「plugable USB2.0 microscope」が良い画質!

2023.10.06:本当に綿100%?などスマホサイズの分光顕微鏡でウイスキーから血液まであらゆるものを分析可能

2023.06.16:5000円以下で買えるBlu-Rayの光学ユニットBDP10を使って解像度1μmのレーザー走査顕微鏡をDIY

2022.09.12:顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応したDIY小型インキュベーターVersion 3。加温ユニットを独立させ汎用性をアップ!

2022.06.17:ドラゴンフルーツの種を植えてタイムラプスカメラのリアルタイム配信をしかけた!

2022.06.15:ニンジンの形成層を使ったカルス培養を試みるもうまくいかない。。。。

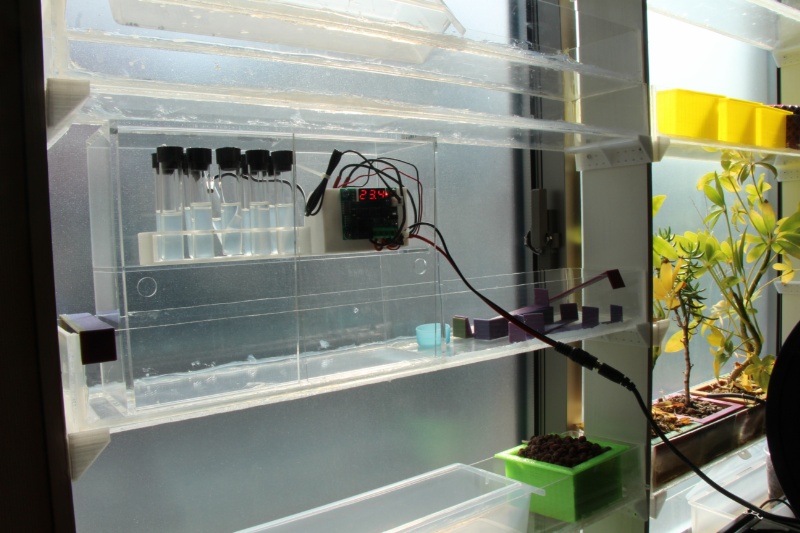

2022.03.01:窓枠部分を植物のカルス培養&発芽のためのプチインキュベーターに改造

2021.12.20:顕微鏡上でタイムラプス撮影も可能な超小型インキュベーターを設計変更して出力アップ。PTCヒーターの出力制御と余熱対応が難しい

2021.11.26:お客様の中にDIYで位相差観察を実現出来る光学博士いませんか〜!?おうちDIYバイオなクラスタに必要です。

2021.11.11:低コスト(全部で5000円程度)で培養細胞をデジタル撮影可能な顕微鏡を作れそう

2021.10.29:顕微鏡上でタイムラプス撮影可能なDIYマイクロインキュベーターの温度上昇不足問題の原因を探る

2021.08.23:お手軽USB接続顕微鏡「AminoME(アミノメ)」を小学2年生の自由研究に使わせてみた

2021.08.15:クラファンのお手軽顕微鏡「AminoME(アミノメ)」面白い!デモ機を貸してもらった!(2021年物欲61)

2021.08.05:新方式のUSB顕微鏡「AminoME(アミノメ)」をクラファン注文!焦点合わせ不要で手軽に自宅顕微鏡観察可能(2021年物欲61)

2021.07.07:顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応出来る超小型保温インキュベーターVersion2(総予算3000円)

2021.06.23:個人のタイムラプスプロジェクトをリアルタイム配信するためのサイト「lapse-time.com」を公開

2021.06.09:DIY位相差顕微鏡観察がかなり優秀!基本的に透明で見えずらい細胞が見えやすく。

2021.04.28:顕微鏡やインキュベーターを37℃一定に保てる簡易ヒーターを4000円でDIY

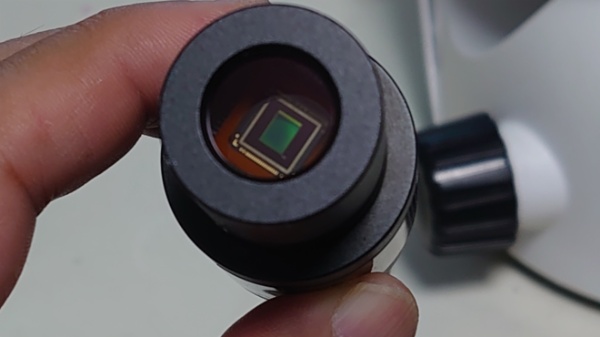

2021.03.30:4900円の顕微鏡用USBカメラでDIYバイオの顕微鏡観察が別次元のクオリティーに!(2021年物欲60)

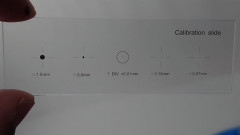

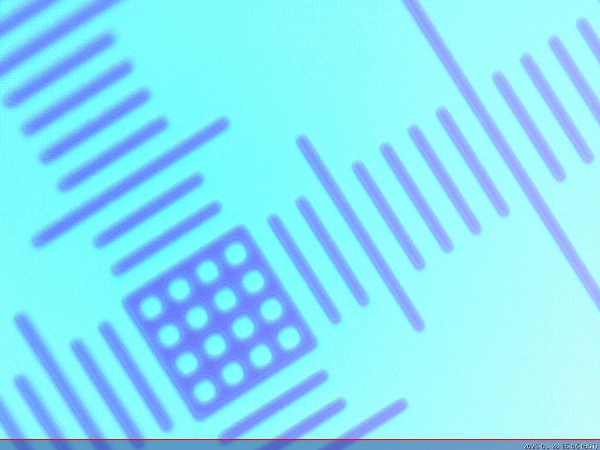

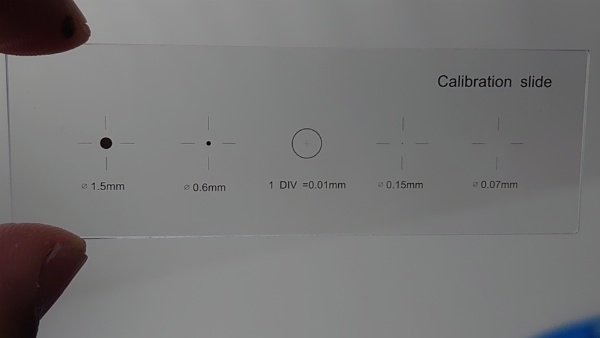

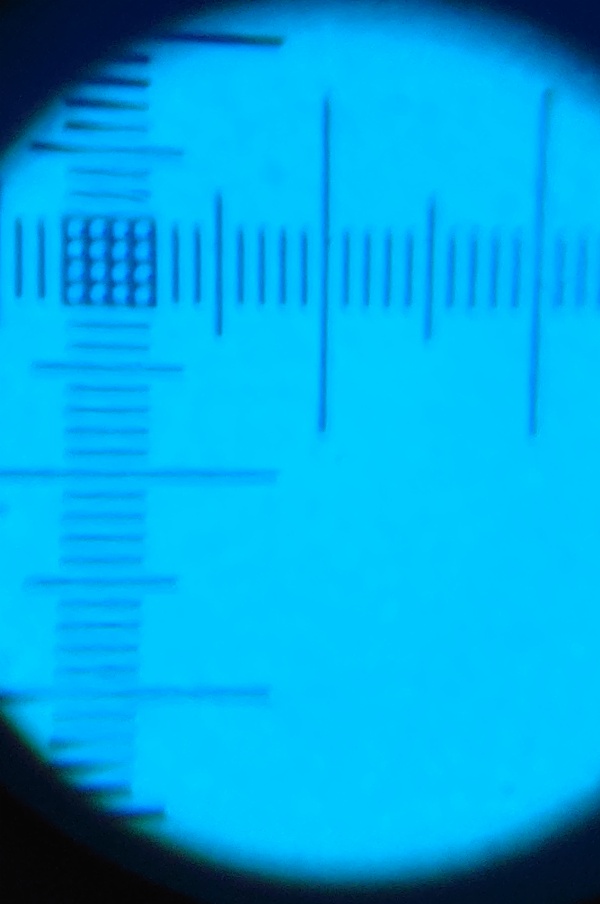

2021.03.02:DIY顕微鏡の能力を2000円のキャリブレーション・スライドガラスで確認する。接着している細胞の大きさはだいたい10マイクロメートルぐらい

2021.02.04:Urs Gaudenzが主宰するスイス拠点のGaudiLabsが面白い。多数のDIYバイオに使える機器を開発・販売

2020.12.08:2000円のUSB接続タイプの顕微鏡WebカメラがそれなりにDIYバイオ自宅培養観察に使えそう(2020年物欲56)

2019.10.25:ニコンの顕微鏡写真コンテスト「Small Word」2019年版の受賞者が発表

2019.08.15:DIYバイオ関係のブースを8月3〜4日に開催されたMaker Faire Tokyo2019でチェック

2019.08.01:中華な激安の倒立型顕微鏡がハイクオリティーで感動した!

2019.07.22:ウミホタル(夜光虫)もどきを顕微鏡観察!。DIY顕微鏡の改良すべき点が色々と見えてきた。

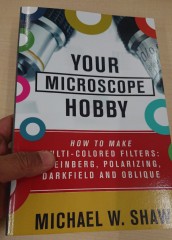

2019.02.28:細胞は透明なので見えにくい。偏光・微分干渉フィルターをDIYする方法を教える本を購入「YOUR MICROSCOPE HOBBY」

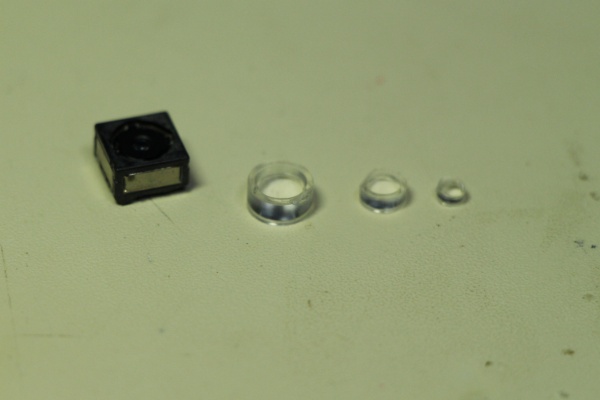

2018.10.23:DIY顕微鏡にはレーダーポインター用の3mmレンズが適しているようだ

2018.10.04:電子顕微鏡を自作したい人のためのページ(テクネックス工房)

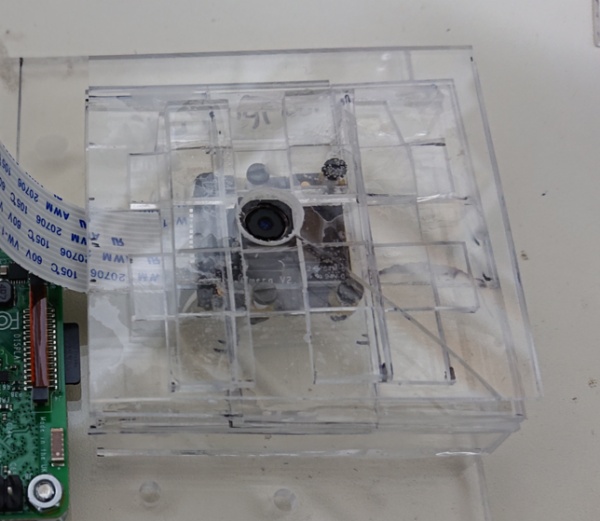

2018.09.18:ジャンクiPhoneのレンズとRaspberry Piを使いタイムラプス撮影やWebストリーミング可能な倒立顕微鏡をDIY

2018.09.12:DIY顕微鏡を作る方法あれこれ、レーザーポインターのレンズを使ったり、樹脂を固めてレンズを作ったり

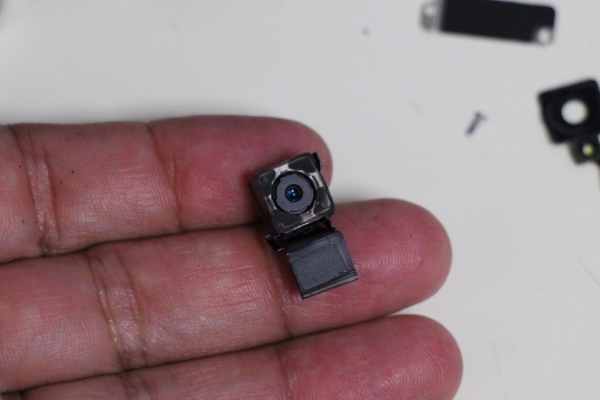

2018.05.15:1000円で買える古いジャンクiPhoneからレンズを取り出して手持ちのスマホで顕微鏡撮影をする

2018.05.08:キッチン人工肉培養を目指し自宅でニワトリの有精卵の細胞を取り出し培養するブログ「るるまゆの実験ノート」

2018.02.21:3Dプリンターと安く手に入る古いiPhoneのカメラレンズを使ってスマホを顕微鏡化

2017.11.15:ミドリムシ(ユーグレナ)は普通に冷凍保存するとほぼ全滅する

2017.10.29:ミドリムシ(ユーグレナ)がペットボトルで簡単に増えた

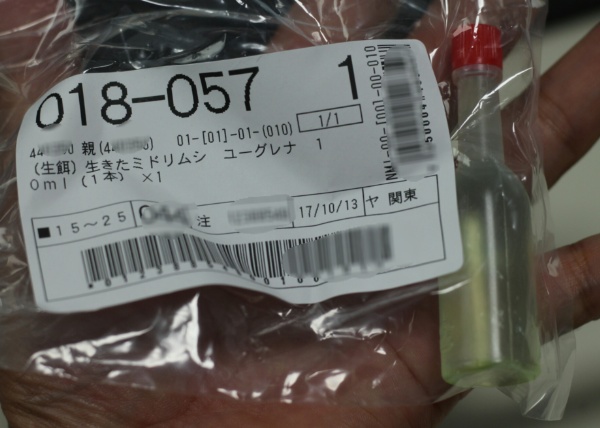

2017.10.16:生ミドリムシ(ユーグレナ)を購入、自分で生産するぞ!

2017.07.19:2017年7月30日(日)に近畿大学生物理工学部で小学校〜対象のオープンキャンパス開催、マイクロマニュピレーターで細胞操作とか体験可能

2017.06.21:自宅で燃料や食料生産可能?ゲノム編集CRISPR/Cas9を用いて藻類「ナンノクロロプシス(Nannochloropsis gaditana)」の油生産量を1m四方あたり1日5グラムに高めることに成功

2017.01.20:スマホに接続して利用出来る簡易型DNA配列・変異分析装置

2016.11.08:Aidmics Biotechnologyによるスマホに接続する顕微鏡μHandy(マイクロハンディ)が10800円

2016.10.21:横浜サイエンスフロンティア高等学校に行けば高校生から高度なバイオ研究可能

2016.09.06:YCAMバイオ・リサーチが身の回りの素材で作ったDIYバイオ器具などをMAKER FAIRE TOKYO 2016に出展

2016.08.19:バイオツールの自作に力を入れる「ファブラボ浜松テイクスペース」がMaker Faire Tokyo2016に出展

2016.07.07:あちこちから菌を分離したり、Bento Labをゲットしたりして「発酵デザインラボ」を作ろうとしているサイト「hirakuogura.com」

2015.07.07:倍率260倍まで対応のUSB接続顕微鏡が6980円で発売

2015.05.20:東京・四谷三丁目のサイエンスバー「インキュベーター」。店内で遺伝子解析可能。普通は直接購入出来ない実験機器・試薬の取り寄せもOK。

2014.09.25:自宅実験室の立ち上げから様々な実験方法を解説したDIYバイオ本「Illustrated Guide to Home Biology Experiments」を購入

2025.10.31

顕微鏡の自動化などに使えそうな超小型ステッピングモーター搭載の電動XYステージが激安で購入可能だが・・・

顕微鏡の自動化などに使えそうな超小型ステッピングモーター搭載の電動XYステージが激安で購入可能だが・・・

↑BX.COM

↑BX.COM

自宅の顕微鏡でタイムラプス観察をする仕組みを構築しているのですが可能であれば外出先からリモートで視野を動かしたりピントを調整したり出来るようにしたいと思っています。

購入したのはAliexpressのコレ

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2025.07.21

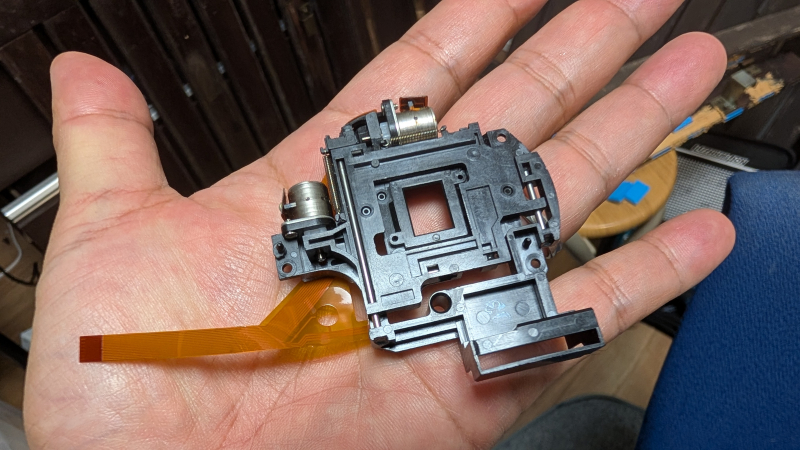

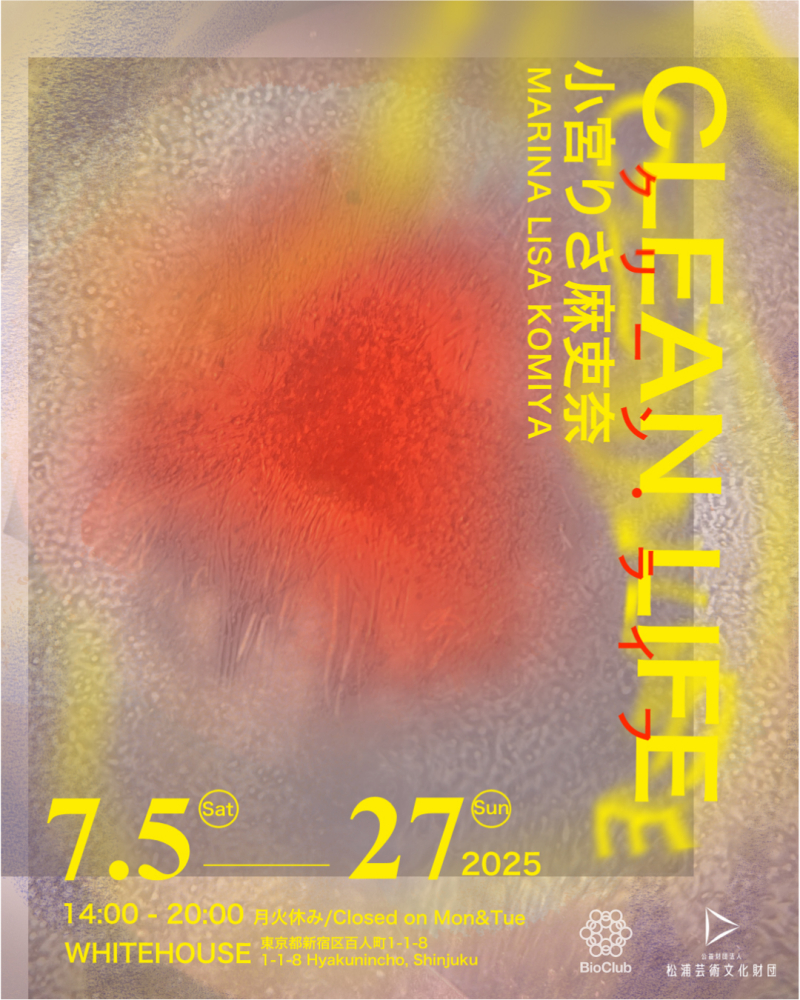

小宮りさ麻吏奈氏の個展CLEAN LIFE(クリーン・ライフ)を見に行ってきた。DIYおうちバイオ実験のテクニックをアート作品に昇華

小宮りさ麻吏奈氏の個展CLEAN LIFE(クリーン・ライフ)を見に行ってきた。DIYおうちバイオ実験のテクニックをアート作品に昇華

↑BX.COM

↑BX.COM

会場は新大久保近くの新宿WHITE HOUSEという場所。住宅地の中にこんな個性ありまくりのツタに覆われた建物が。。。これがWHITE HOUSEのようです。

最初、建物の入り口が分からなくて困りました。物凄いツタに圧倒されましたが下記を見ると由緒ある場所なんでしょうか?

個展は2025年7月5日〜7月27日まで開催中です。開館時間は14:00〜20:00。駅から会場に続く住宅地には美味しそうな飲食店が多数あるのでご飯を食べてから行くと良いでしょう。

展示内容に関しては展示説明をコピペすると

| 小宮はこれまで、自身の身体を起点とし、クィア的視座から浮かび上がる新たな時間論への関心から「新しい生殖・繁殖の方法を模索する」ことをテーマにパフォーマンスや映像、 場所の運営、漫画表現などメディアにとらわれず活動してきました。今回は、かねてより続けてきた細胞培養、特に培養肉にまつわるリサーチをインスタレーション作品として発表します。培養肉というテクノロジーを通して細胞という生命の極小単位に目を凝らす中で見えてくる生政治ー人間と動物や自然、資本、環境などのからまりの中で生まれる生態系。そのあわいで発生する生と死、人間中心主義的な政治や倫理の線引きの中で、いかにそれが社会や制度によってコントロールされているものなのかをリサーチを通して提示します。動物を苦しませない倫理的な、つまり潔白で「クリーン」な肉としての培養肉、細胞の権利、人工妊娠中絶、ヴィーガニズム、そしていま世界で起きている虐殺…我々を取り巻く生の政治を、細胞を通して見つめ、投げかけます。 |

小宮氏はいつも性や肉体、社会のあり方に新たな視点を投げる形のアートを発表しているように思います。今回は、最新テクノロジーと倫理の矛盾を切り口に「命とは何か」「どこまでが人間中心なのか」という問いを、細胞や培養肉を素材に可視化している感じでしょうか。

この後で写真付きで少し紹介しますが、おうちDIYバイオテクノロジーとして素晴らしく、普通の人には身近ではない「細胞培養」を実践しアートに昇華しており、私のような本業の研究者には考えさせるものがあります。この説得力は一般人ではなく、研究者などによく伝わるかもしれない。

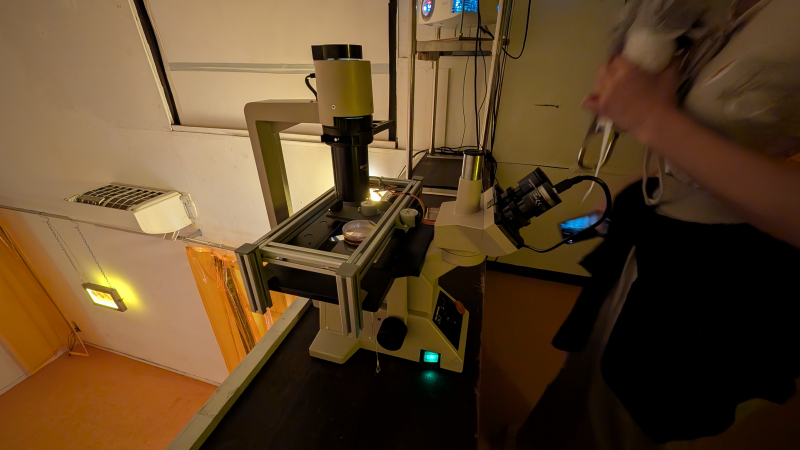

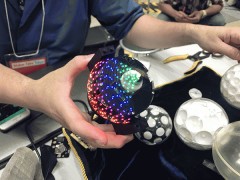

様々な展示がされています。丸いスクリーンは二階からプロジェクターで投影されている動画だと思ったのですが、違うことに後で気が付きました。

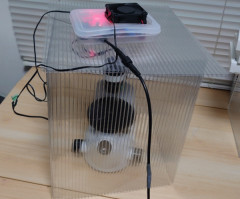

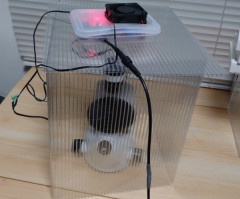

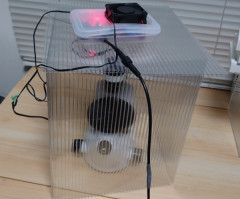

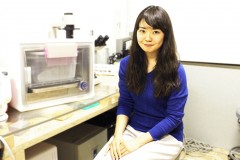

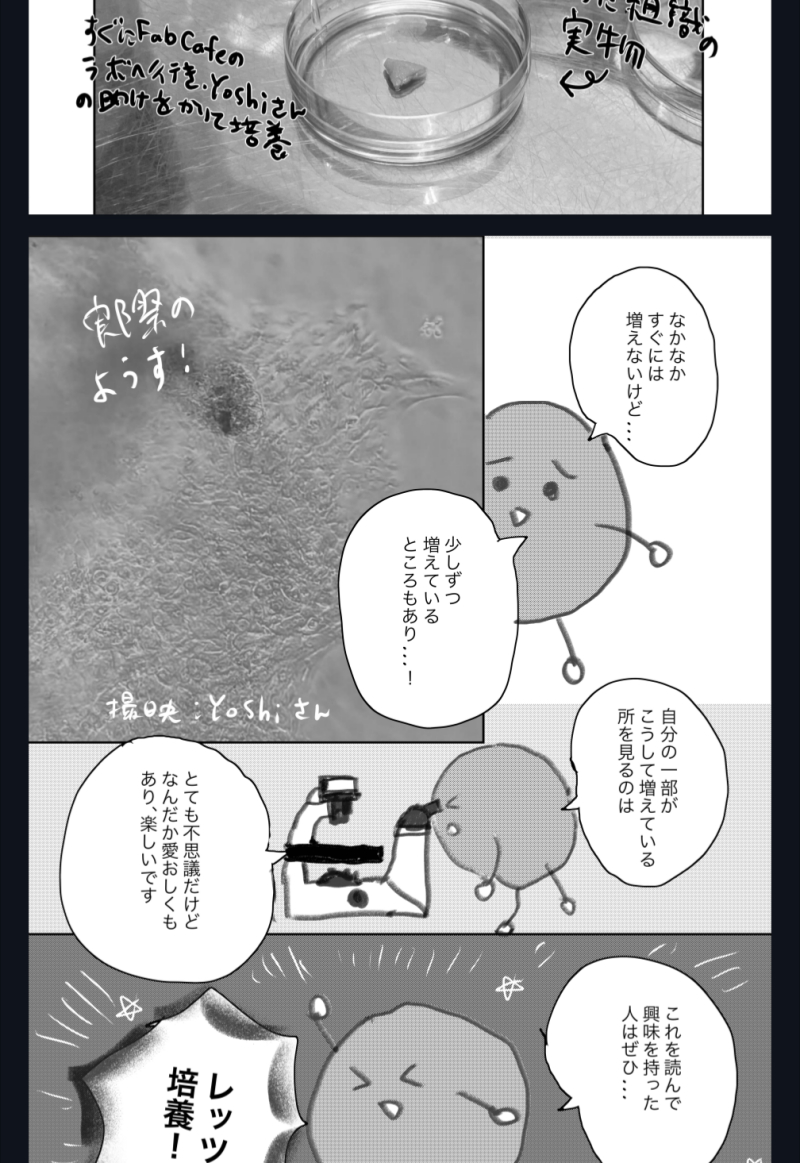

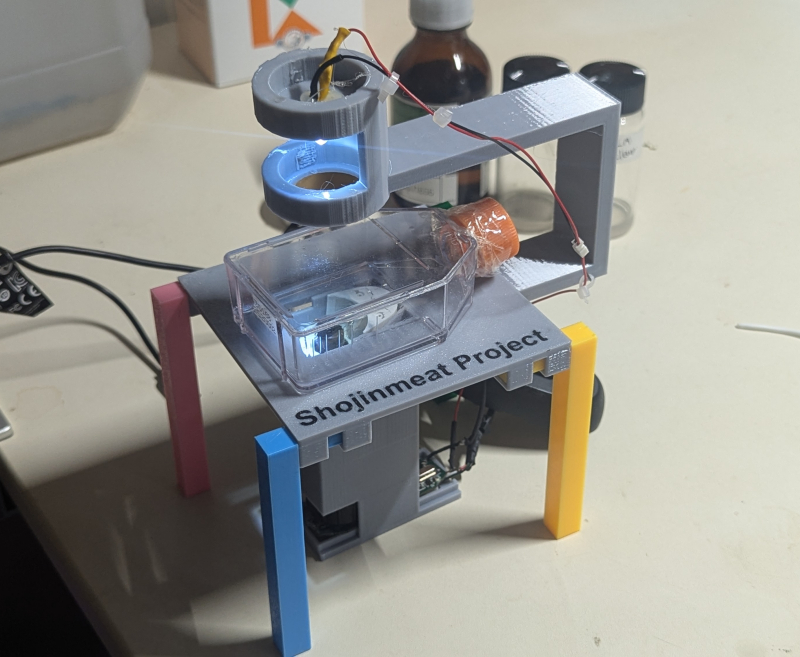

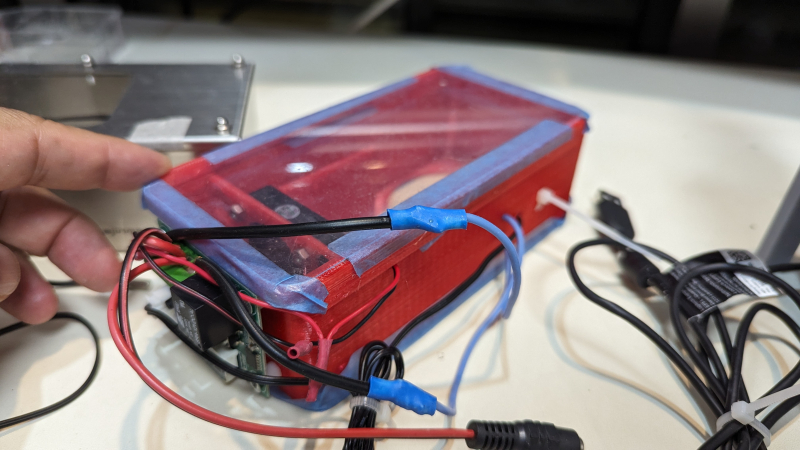

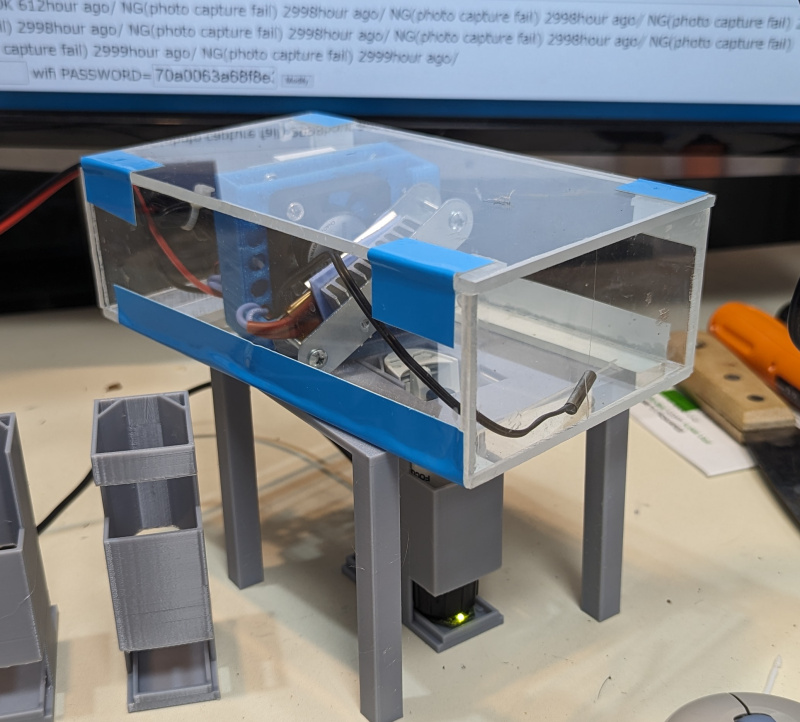

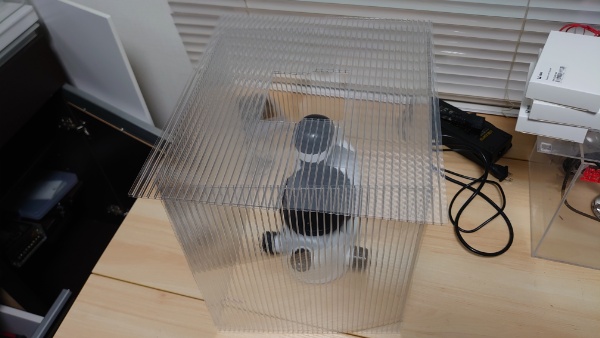

展示されている自作の細胞培養用インキュベーター。

中央のディッシュ内で培養液に使っているのは、なんと小宮氏自身の足から採取した細胞とのこと。入れ墨のスタジオで細胞を採取してもらったんだとか。金属製のケースの中は細胞培養に適した37度に維持され、ステッピングモーター搭載の超低速ペリスタポンプで自動で新鮮な培養液が絶えず供給され、廃液は下のボトルにたまるようになっています。

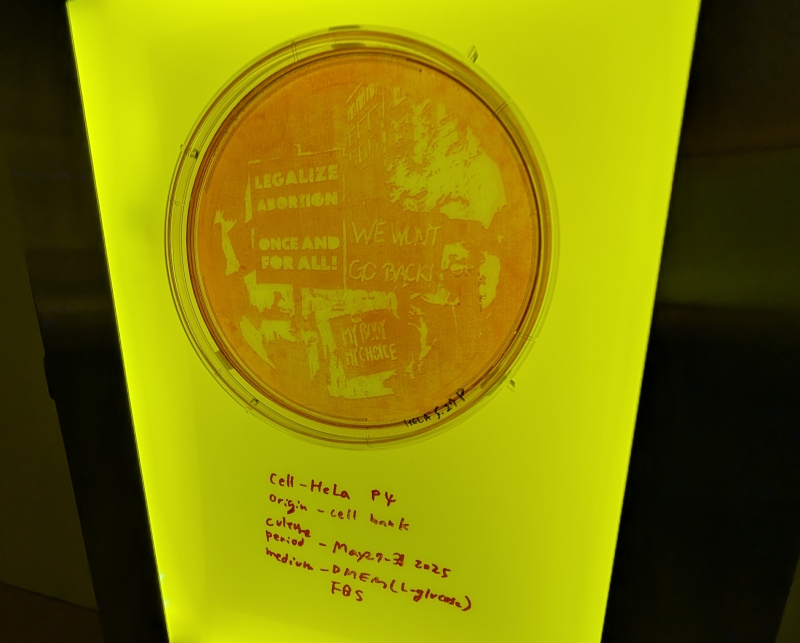

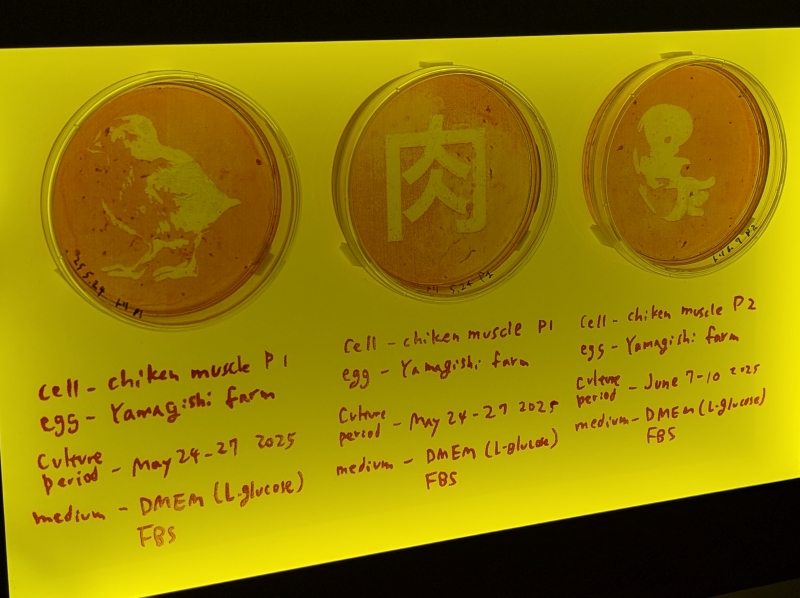

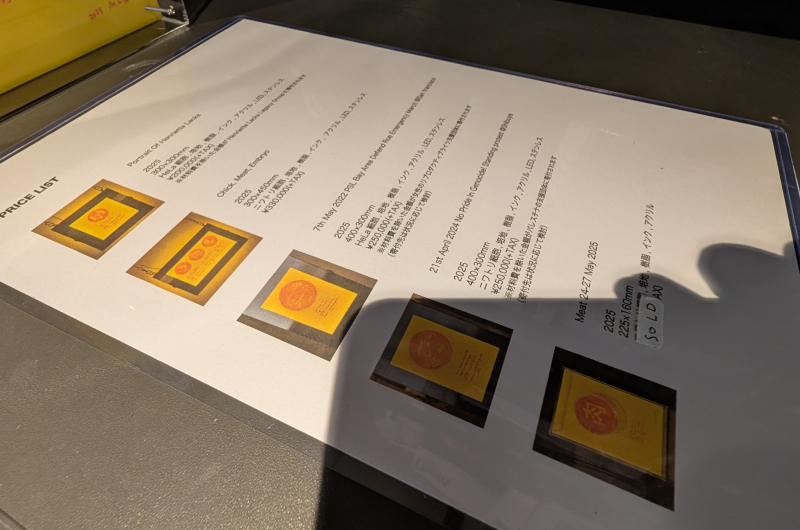

会場のあちこちに展示されているのは細胞を培養して作った作品です。

これはHeLa細胞を培養したもの、赤く染まっている部分がHeLa細胞、白く抜けている部分が細胞の無い部分だと思われます。

こちらはニワトリの有精卵から採取した筋肉細胞を使った作品ですね。

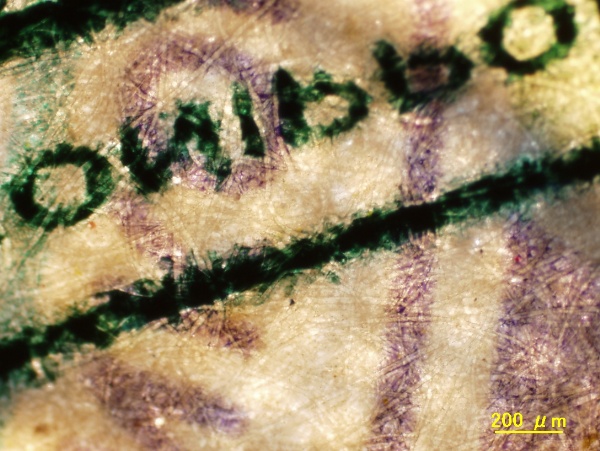

左と、真ん中のディッシュが2025年5月24日〜27日に培養したものみたいです。P1と書いてあるので継代1回目?右はP2と書いてあるので2回継代培養したものと思われます。

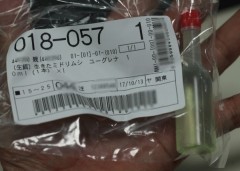

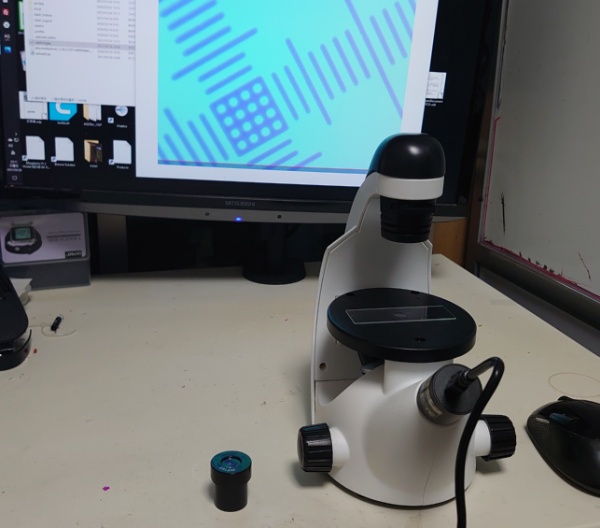

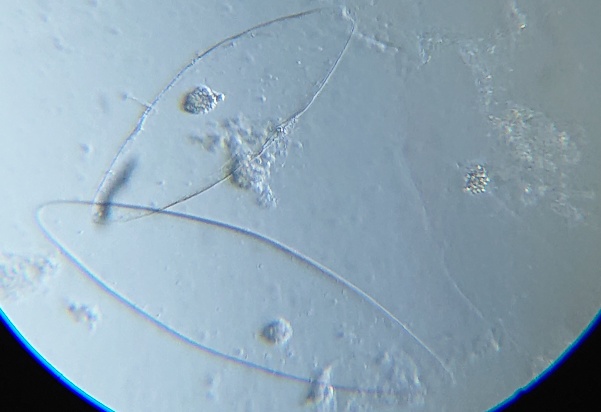

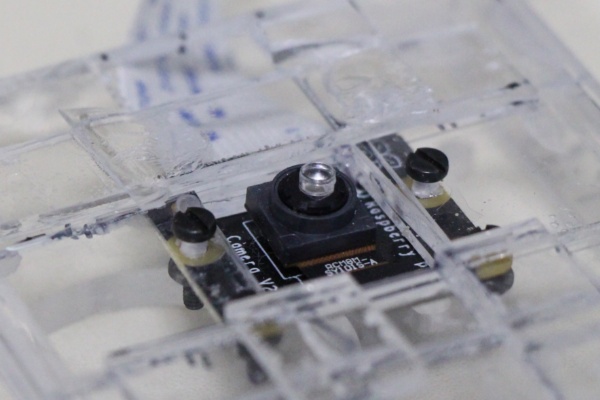

これも技術的にスゴイ。顕微鏡のステージ上には自製されたステッピングモーター駆動のXYステージが載せられており定期的にディッシュを上下左右に動かし撮像場所が変更されています。そして接眼レンズ部分にカメラユニットが挿入されておりPCを介してプロジェクターにつながっていました。そう、1階で丸いディスプレイに映されていたのは動画ではなく、リアルタイムで撮影されているこの顕微鏡上の細胞だったのですね。

培養された細胞といっても培養後に樹脂で固定されているので半永久的に飾って楽しめると思います。これ売れた時の販売金はHeLa細胞の元となった「ヘンリエッタ・ラックス」氏の財団に送るのだとか

ヘンリエッタ・ラックス - Wikipedia 21 users

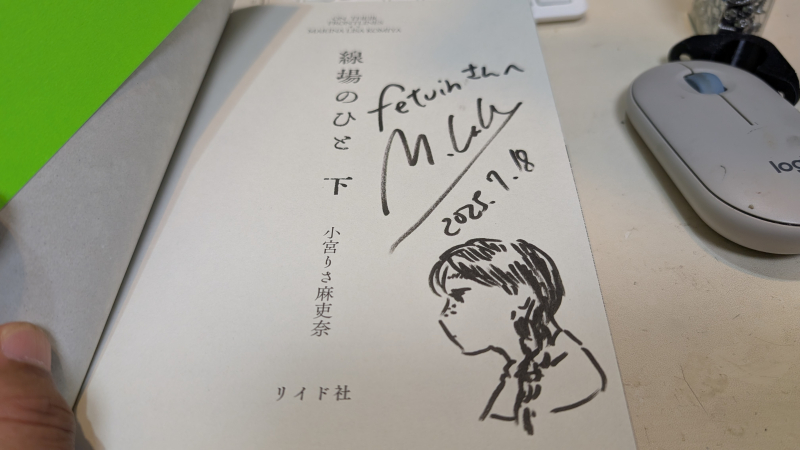

小宮氏は最近、執筆したマンガが出版されたばかりです。

本人が会場にいたらサインしてもらおうと家から購入した本を持っていたのでサインしてもらいました!

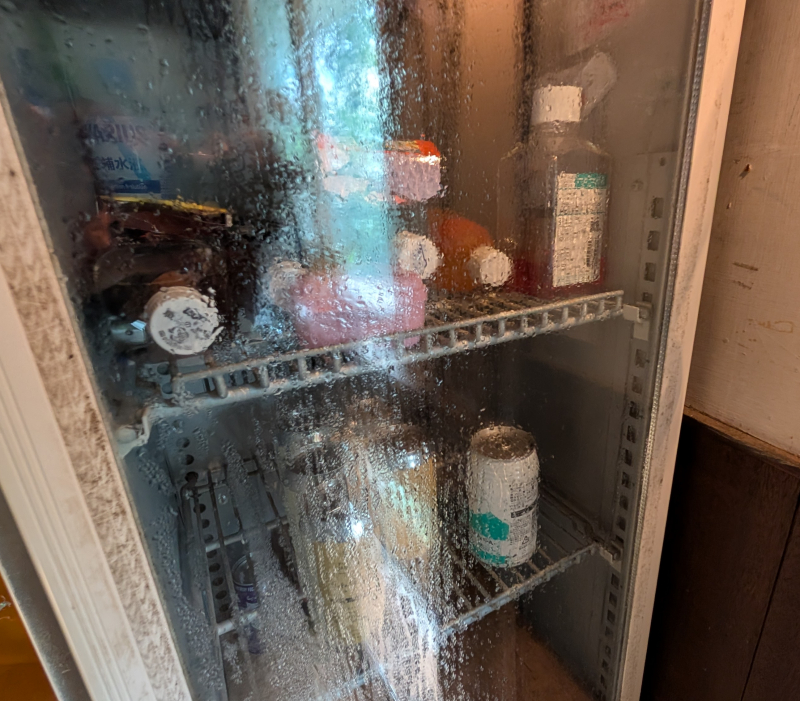

会場の傍らの展示スペースではない部分にある冷蔵庫の中が・・・

飲み物と一緒に交換用の研究用細胞培養培地が入っているのがシュールですね。DIYおうちバイオ実験の醍醐味です。

今回の個展の経緯やHeLa細胞や自分の細胞を培養しようと思った経緯などについてのプチマンガが今年の夏コミ2025(C106)でShojinmeatから販売される同人誌に掲載されるそうですよ

販売場所はC106 (2日目:2025年8月17日(日))東5ホールのブース「ニ34b」です。

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカーイベント

2025.03.28

顕微鏡写真のコンペ「MicroArt 2025」が本日応募〆切!

顕微鏡写真のコンペ「MicroArt 2025」が本日応募〆切!

↑BX.COM

↑BX.COM

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカーイベント

2025.01.31

顕微鏡写真のコンペ「MicroArt2025」開催。四谷三丁目のサイエンスバーインキュベーター主催

顕微鏡写真のコンペ「MicroArt2025」開催。四谷三丁目のサイエンスバーインキュベーター主催

↑BX.COM

↑BX.COM

個人でも参加OKで商品多数!

MicroArt2025 produced by ScienceBar_INCUBATOR

バー | Science bar INCUBATOR | 新宿区 2 users464イイネ

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカーイベント

2024.08.27

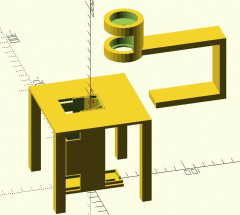

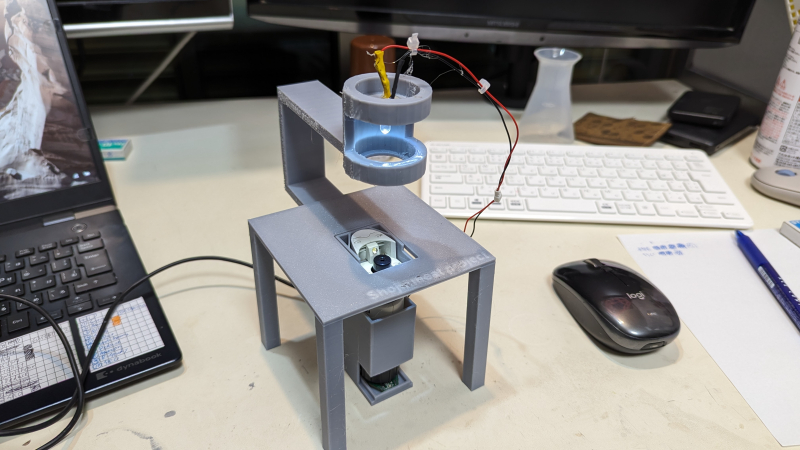

デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.1

デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.1

↑BX.COM

↑BX.COM

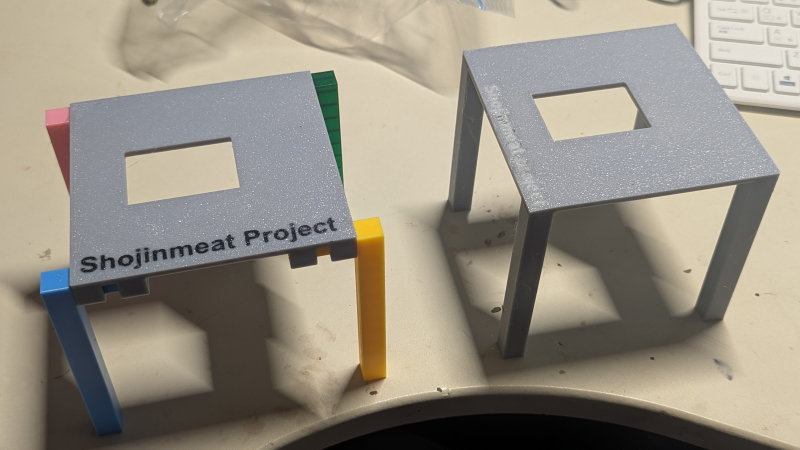

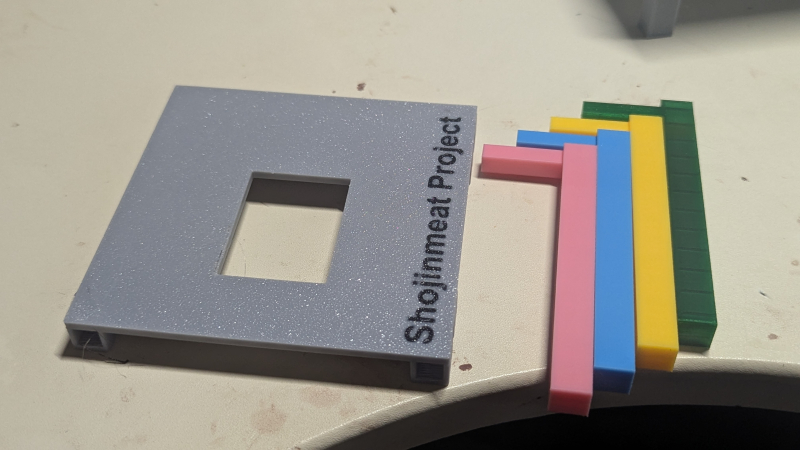

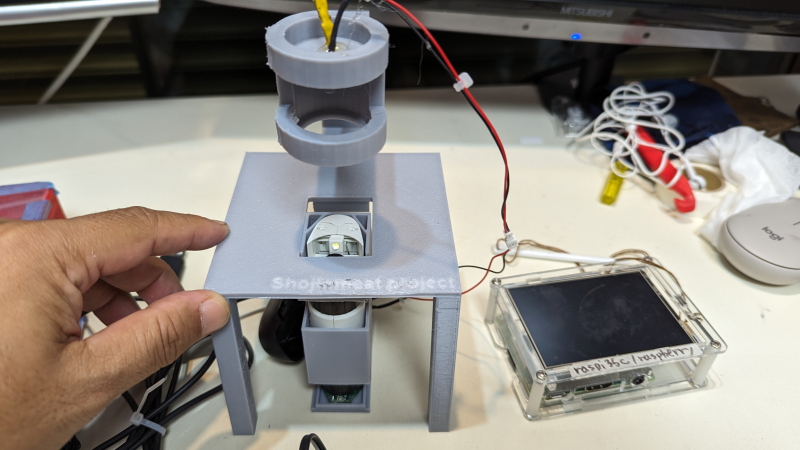

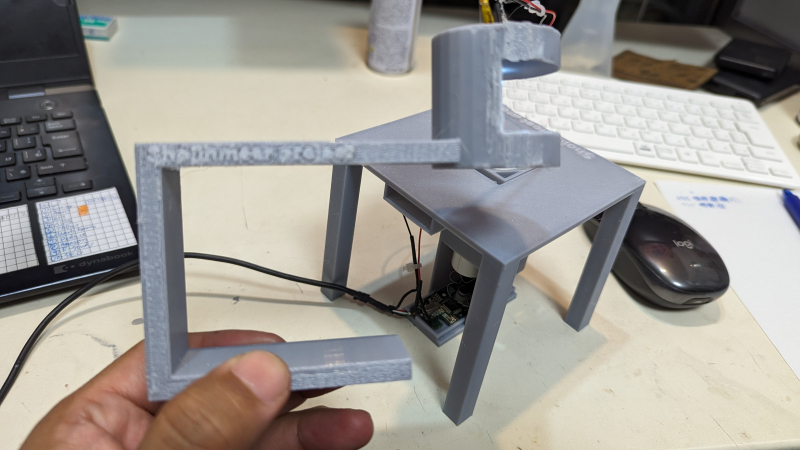

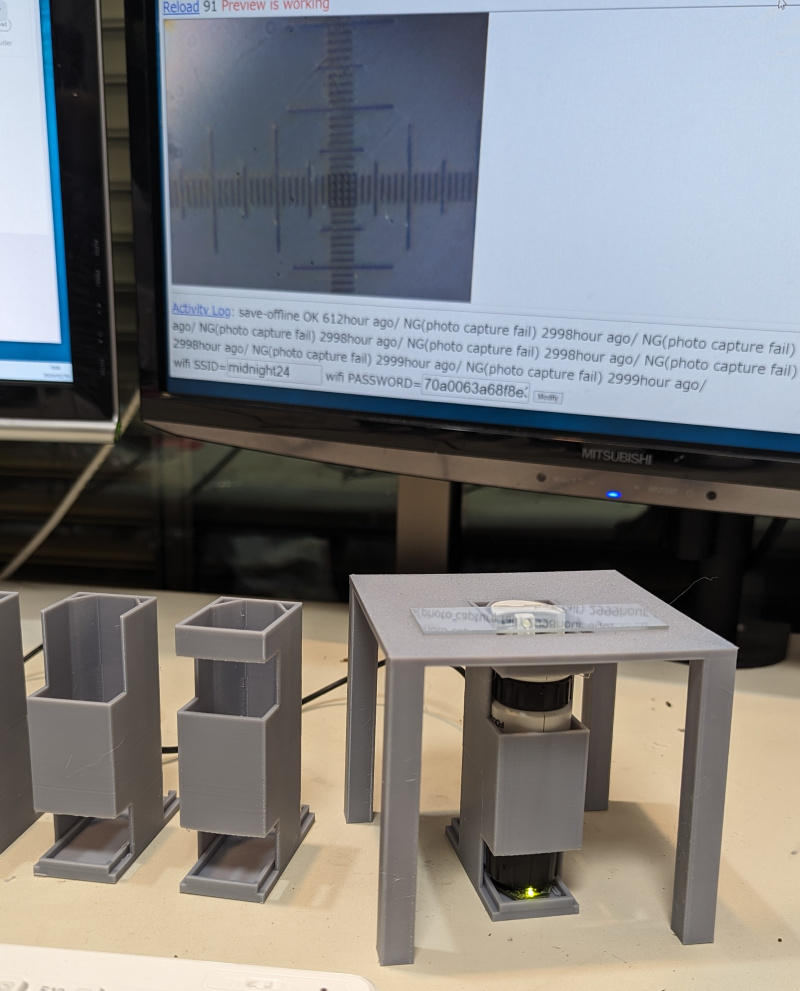

名前を付けてみました。以前のデザインだとステージ部分がカサばり持ち歩きに不便だったため足を分離できるようにしました。下記のように足4本を別の色で出力することでカラフルにすることも可能です。

新モデル(左側)と旧モデル(右側)の比較です。入っている文字はマルチカラー3Dプリンターで入れたものです。

Shojinmeatはオープンソース自宅培養肉作製を目指すサークルです。そちらで試作機の実験などを行っています。

Shojinmeat Project ? オープンソースDIY培養肉 8 users37イイネ

ステージ裏側はこのような構造になっています。

3Dプリンター出力用STLファイル

それ以外の部分は以前のversion1と同じSTLファイルです。

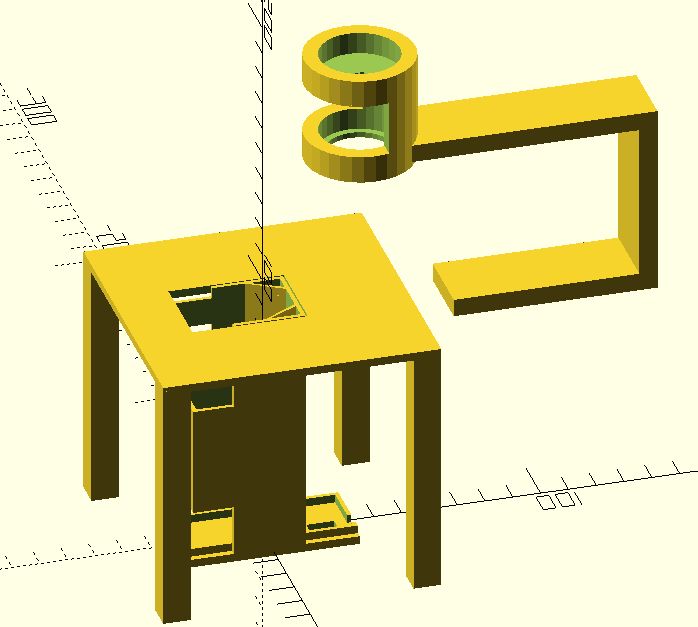

下記はこれらのモデルの元となるOpenSCADの設計データです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2024.06.07

これまで自作したDIYバイオ実験器具(PCR、インキュベーター、顕微鏡、電気泳動槽、クリーンベンチ)

これまで自作したDIYバイオ実験器具(PCR、インキュベーター、顕微鏡、電気泳動槽、クリーンベンチ)

↑BX.COM

↑BX.COM

思えば色々と作ってますね。

自作PCR装置(サーマルサイクラー)

小型細胞培養インキュベーター(顕微鏡上でのタイムラプス撮影対応)

DIY電気泳動槽

DIYクリーンベンチ

あとは分光光度計/吸光度計とLCあたり作りたいな。MSは欲しいけどちょっとDIYするのは無理だろうな。あとはリアルタイムPCRとか。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2024.05.29

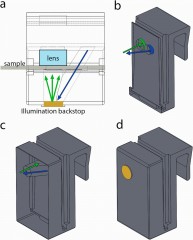

デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.0がとりあえずの完成。着脱式の照明ユニットを追加【STLファイルあり】

デジタル観察専用のDIY倒立顕微鏡「InverScope」Version1.0がとりあえずの完成。着脱式の照明ユニットを追加【STLファイルあり】

↑BX.COM

↑BX.COM

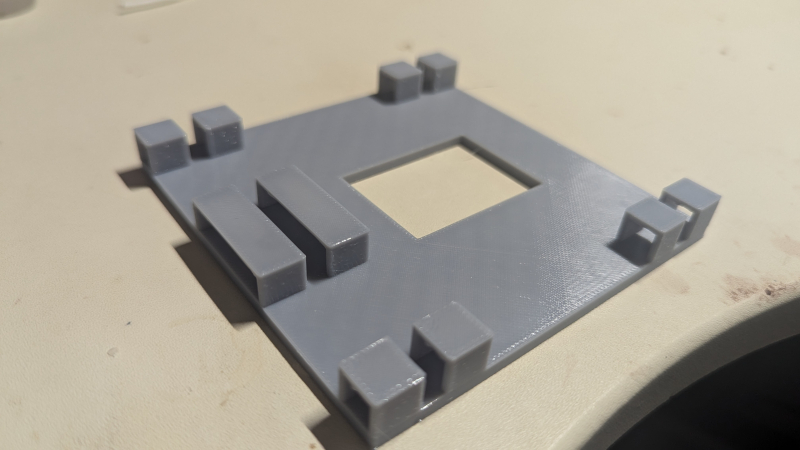

Webカメラのイメージセンサーとハンディ顕微鏡をパーツに3Dプリンターで構造部分を作ったDIY顕微鏡が一応完成しました。写真のような感じで使います。このDIY顕微鏡に眼でのぞく部分はありませんのでUSB接続したPCなどで観察することになります。

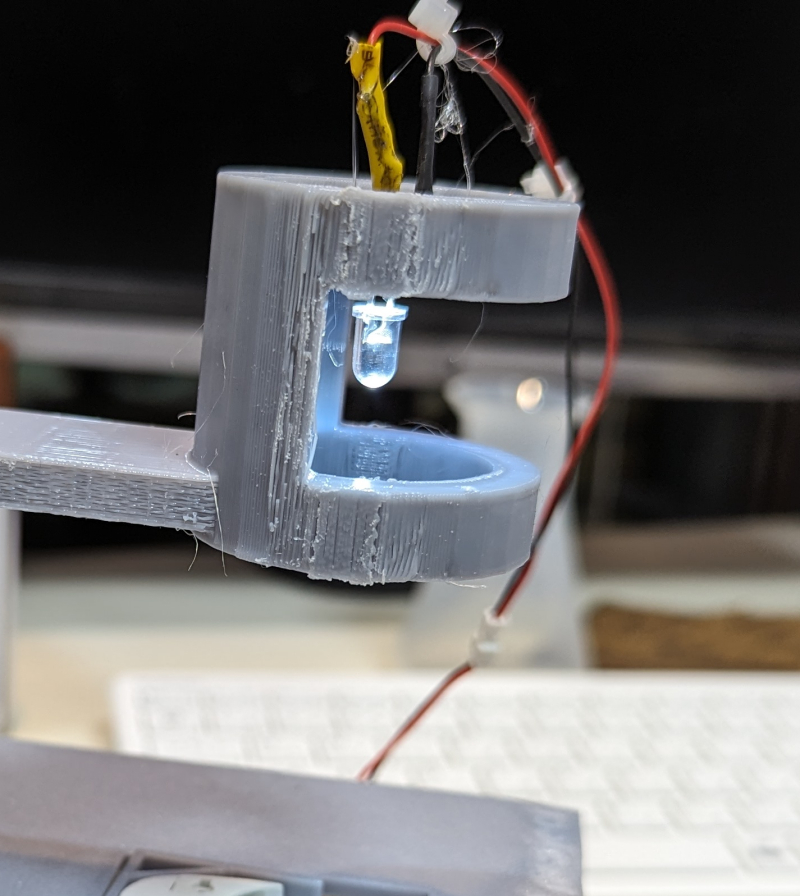

今回新しく追加した照明部分です。どこの家にでも床にいくつかは転がっている白色LEDを設置しただけです。LEDレンズの下の部分はフィルターや偏照明撮影を行うためのパーツを入れ込めるようになっていますが今は単に穴が空いているだけです。

この部分のサイズは下記記事と同じサイズにしてあります。

LED照明の電力はWebカメラのUSBケーブルから引いてきています。使ったハンディ顕微鏡部分とWebカメラは下記です。ハンディ顕微鏡が1700円、Webカメラが2700円ですので全部で5000円以下で作れるはずです。

この照明ユニットはこのようにステージに差し込む方式になっており着脱可能です。とりあえずこれでバージョン1完成としたいと思います。3つのパーツに分けて設計してあり、それぞれのパーツは今後必要に応じて改良して行きたいと思います。

このDIY顕微鏡は3つの3Dプリンター製の構造部品から出来ており下記が自分で出力する時のSTLファイルになります。

今後改良して行きたい部分を考えてみます。

(1)発送時にお金がかからないようにステージの台と足部分を分割方式にする。

(2)LED照明部分が美しくないの。ケーブルは機体に沿って固定出来るように改良

(3)ハンディ顕微鏡を固定するコア部分とステージをもう少し固定するようにする。

(4)ハンディ顕微鏡のピント調整がやりにくいので工夫する。

(5)せっかく多色使える3Dプリンターを持っているのでロゴでも入れる

下記はこれまでの作製の歴史です。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2024.03.22

Rosco CalColorの吸収スペクトルを公開しているカラーフィルターを使ってスマホで蛍光観察が出来る。

Rosco CalColorの吸収スペクトルを公開しているカラーフィルターを使ってスマホで蛍光観察が出来る。

↑BX.COM

↑BX.COM

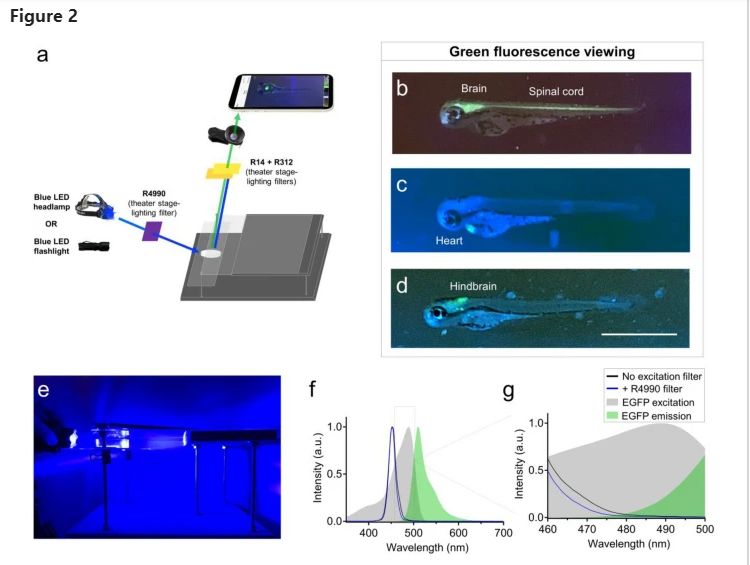

出典:A low-cost smartphone fluorescence microscope for research, life science education, and STEM outreach, Scientific Reports volume 13, Article number: 2722 (2023)

EGFPの観察をラベンダー色のフィルター(R4990)を通して被写体に当てて、R14(オレンジ)とR312(黄色)のフィルターを通して撮影って感じ。

また赤色蛍光は緑色LEDの光をR88(黄緑)とR89(緑)のフィルターを通して被写体に当て、R19(赤)フィルター×2を通して撮影

しかしフィルター1枚に1万円以上は出したくないな。分光光度計があればそのへんで安価に売られているカラーフィルターから適切なフィルターを見つけ出し活用出来るんだが。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2024.03.15

デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡「InverScope」の作製その2〜ステージとライティング部分

デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡「InverScope」の作製その2〜ステージとライティング部分

↑BX.COM

↑BX.COM

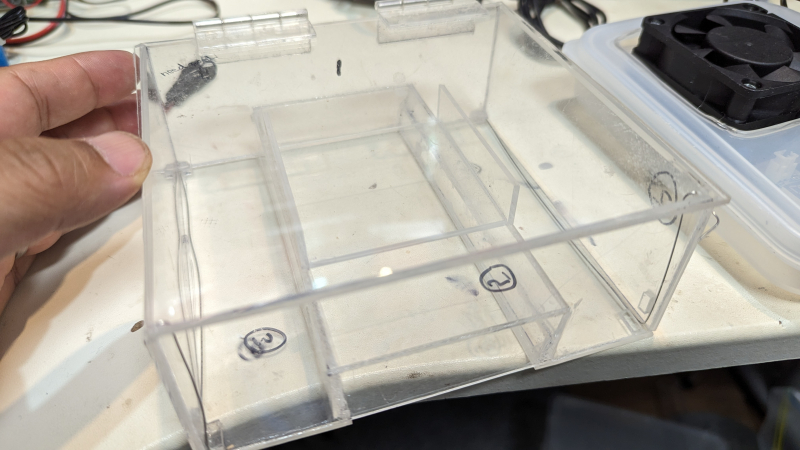

ステージと、ライティングのためステージから取り外し可能なパーツを追加しています。

設計はOpenSCADです。以前まではこういうパーツの設計はFusion360でやっていたのですがどうも構造の微調整がやりにくいのでOpenSCADに移行しました。Fusion360の使用経験が浅いせいかもしれませんが、一部のサイズをいじると全体のサイズ変更が反映されるようにしないとやってられないのですが、それを気にしてFusion360を使うのが難しい。。

ライティングパーツはなんちゃって位相差というか偏照明を実現するためにフィルターを入れられるように設計しています。この照明部分にレンズ無しの構造で意味あるんだろうか・・分からん。

↓試行錯誤の歴史

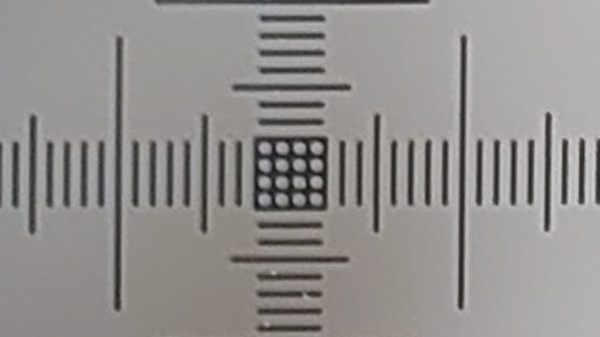

↓1メモリ10μmのマイクロスケールを撮影しているところ。これを見ると視野は0.5mm四方って感じですね。

↓別に作っているタイムラプス撮影用の卓上インキュベーターを載せられるサイズにしています。インキュベーター部分も一体型にしたらすごく小さく出来ますね。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

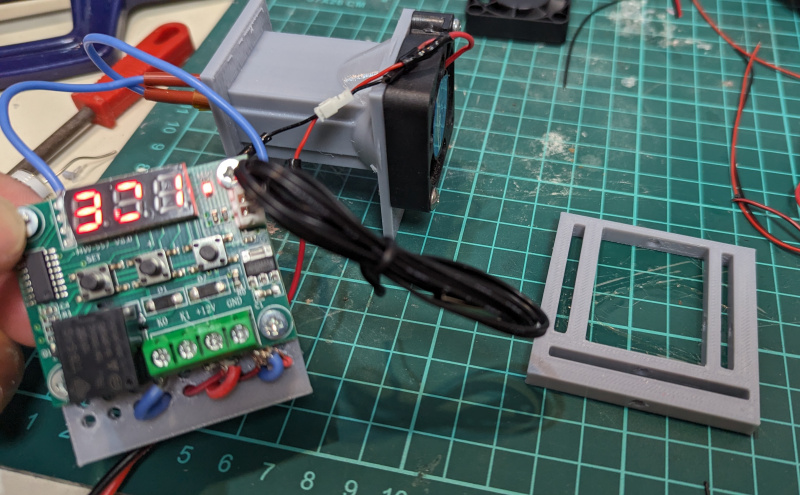

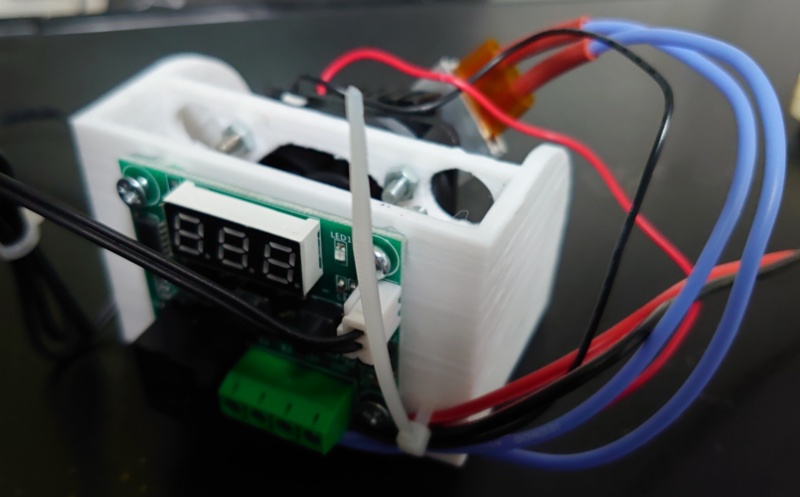

2024.03.07

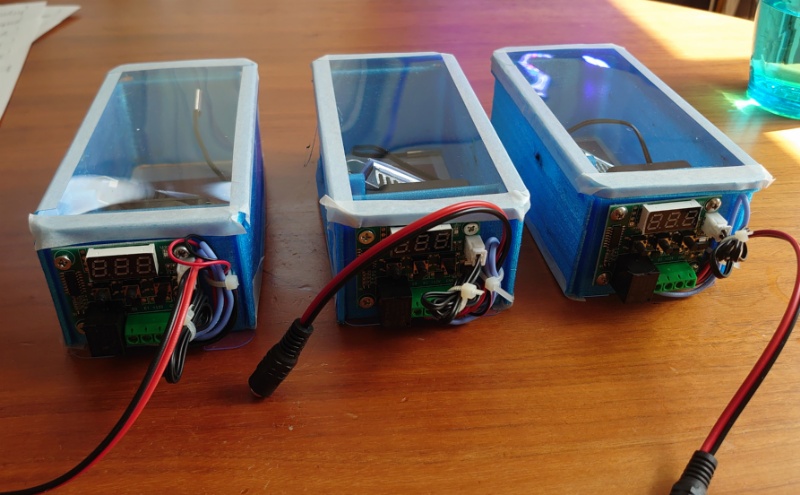

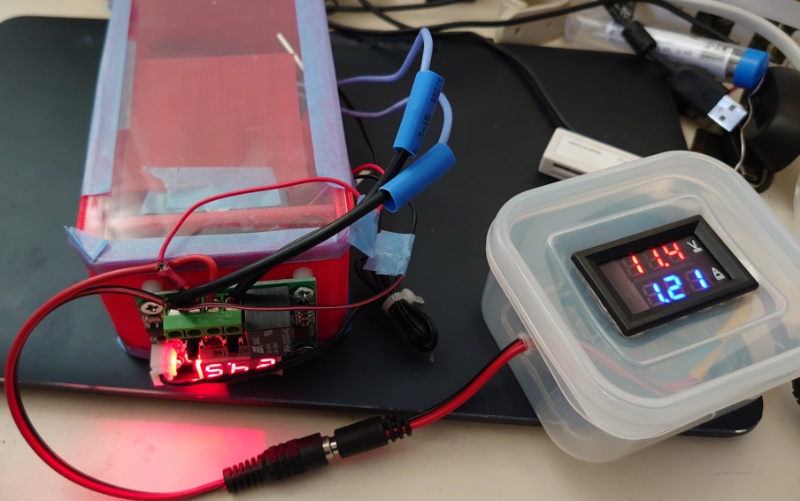

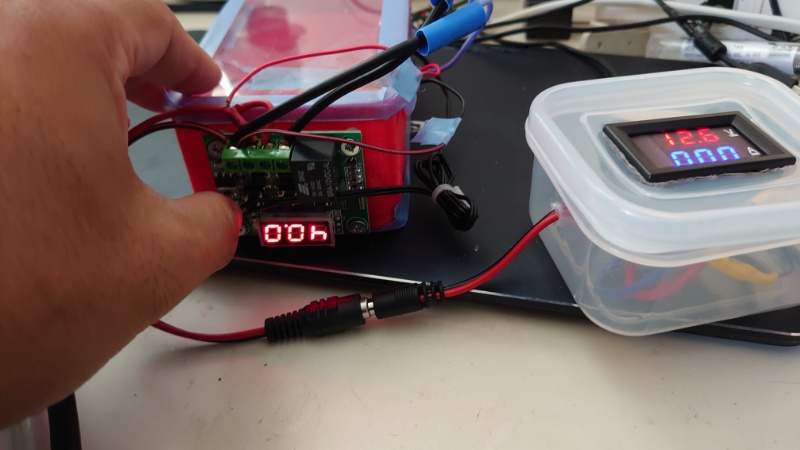

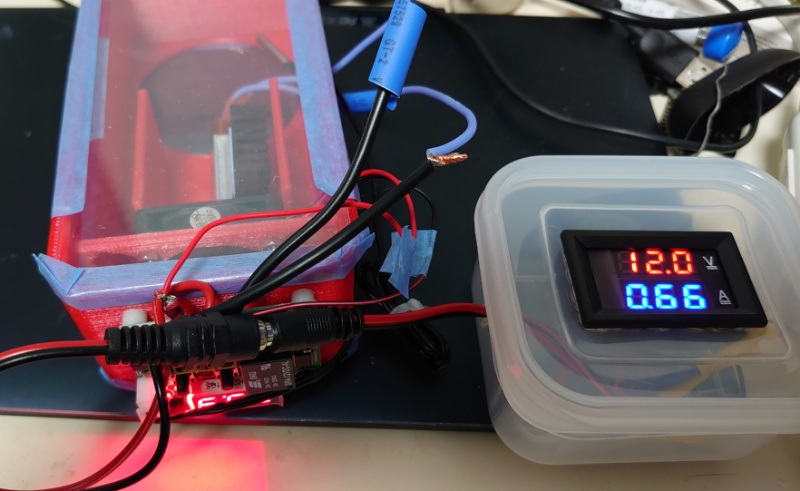

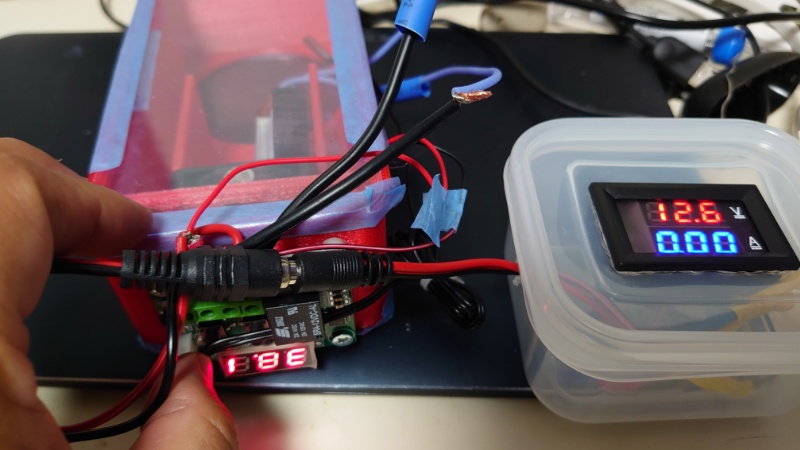

空間を37℃一定に保つマイクロインキュベーターユニットをアップグレード中(version 4に向けて)

空間を37℃一定に保つマイクロインキュベーターユニットをアップグレード中(version 4に向けて)

↑BX.COM

↑BX.COM

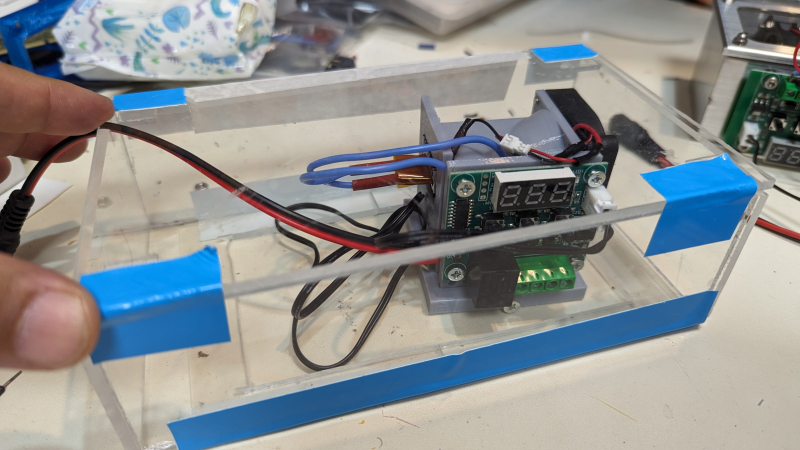

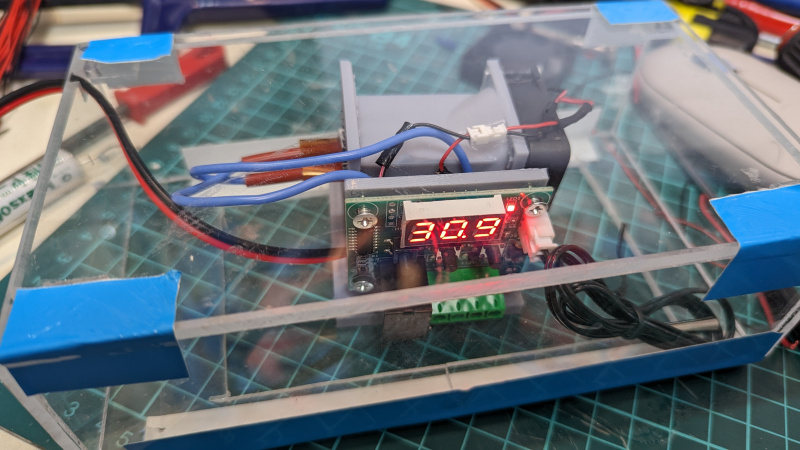

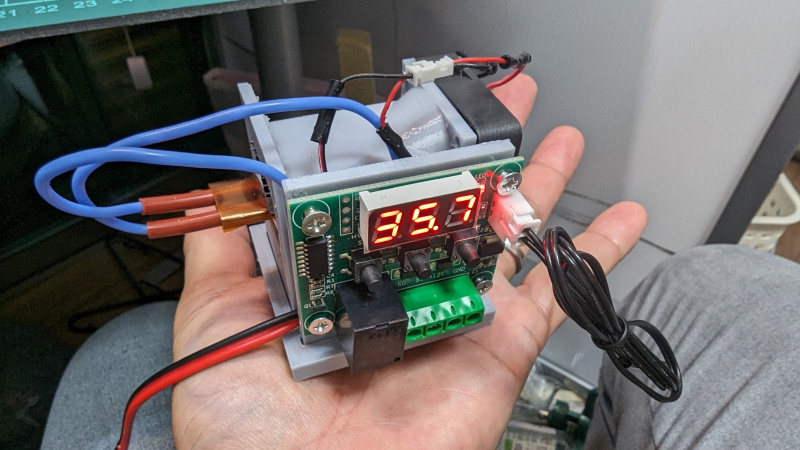

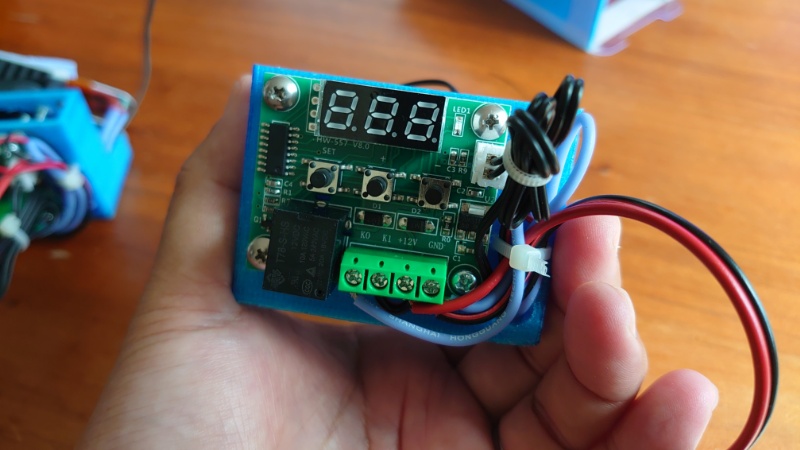

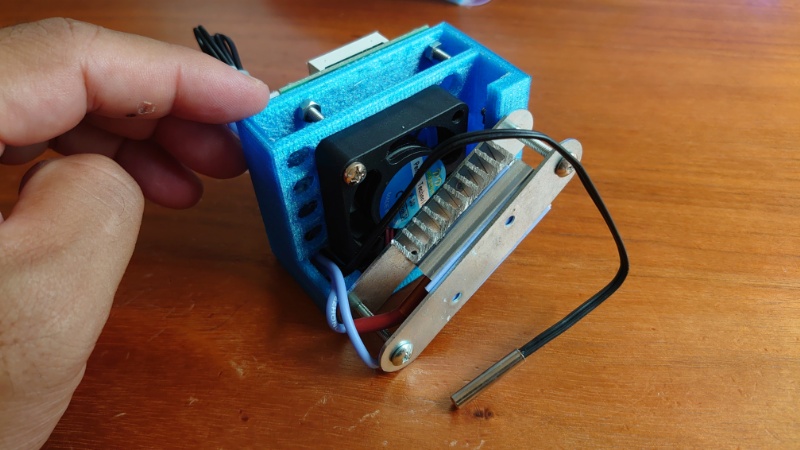

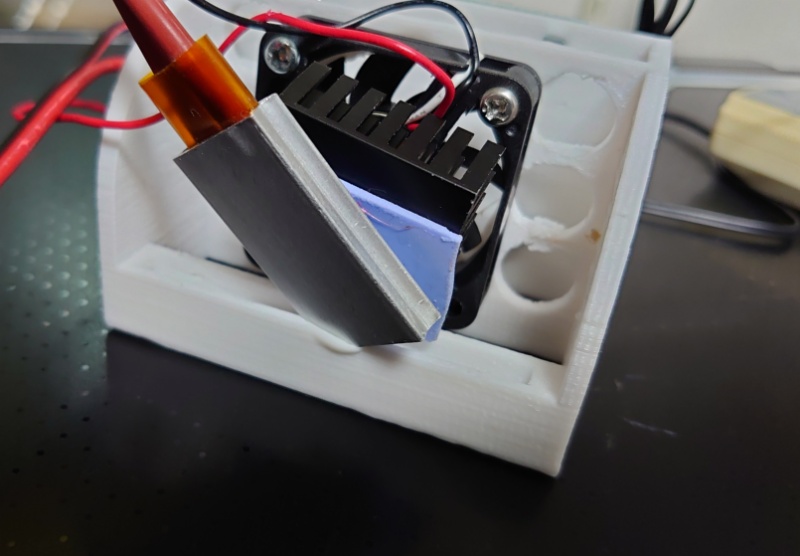

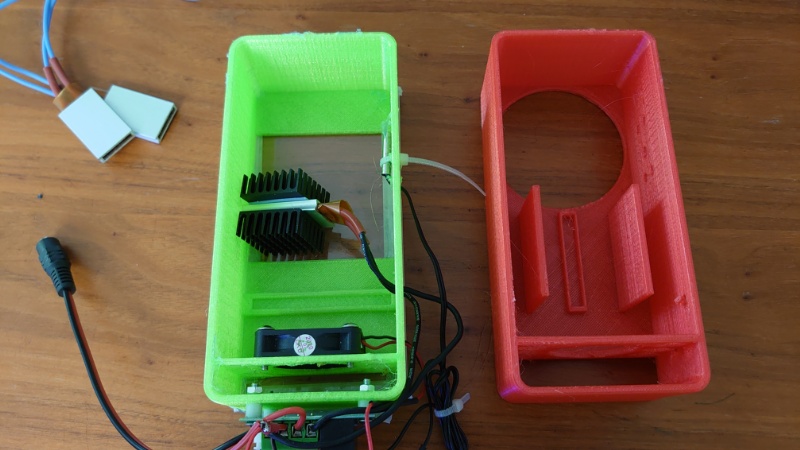

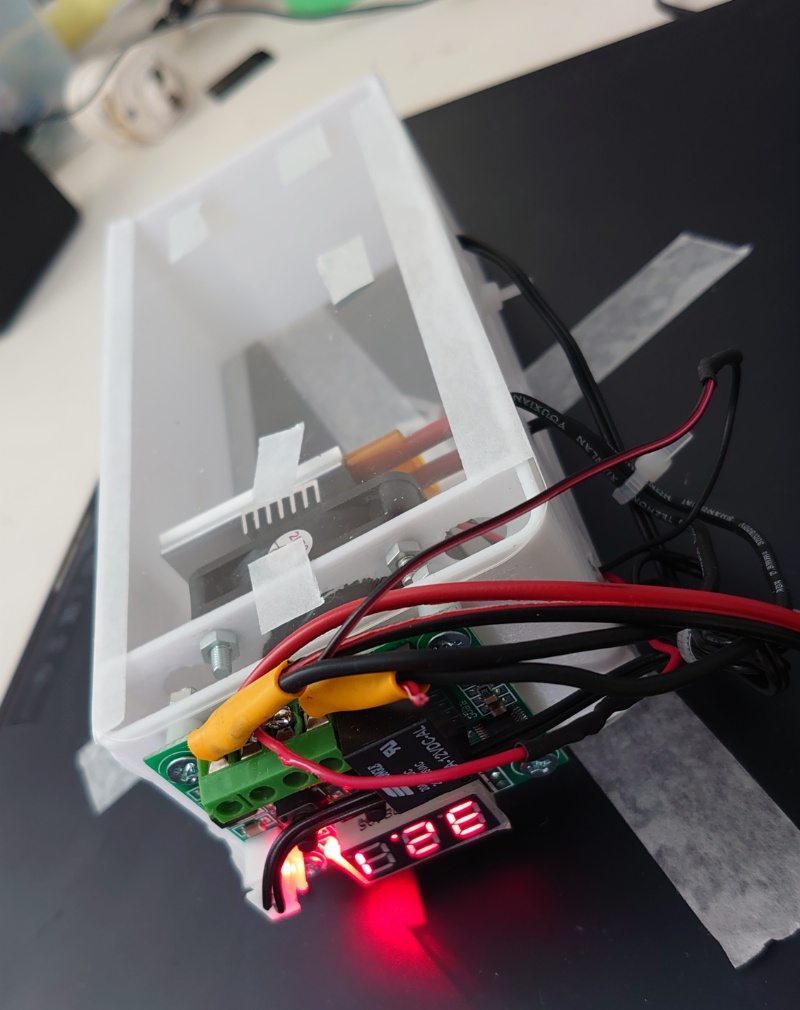

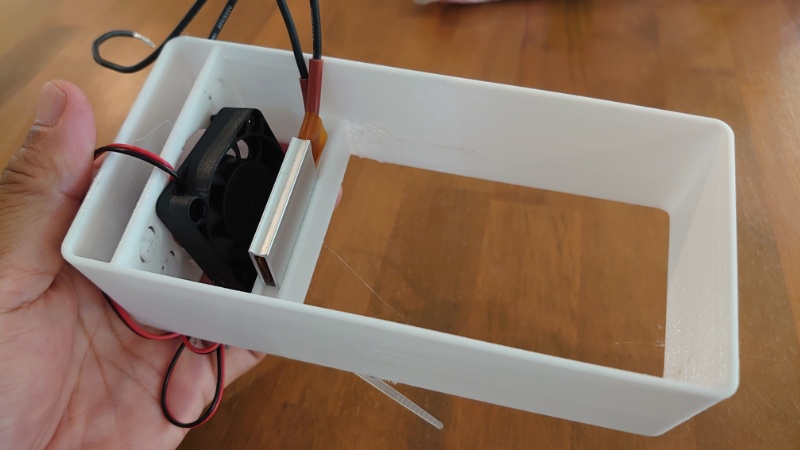

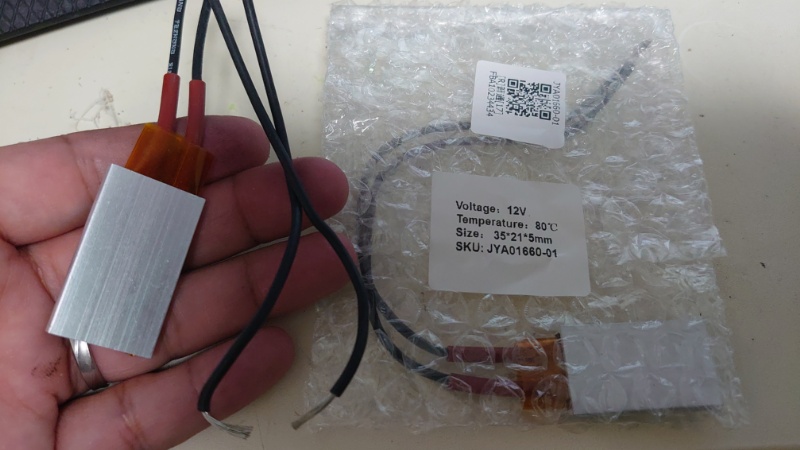

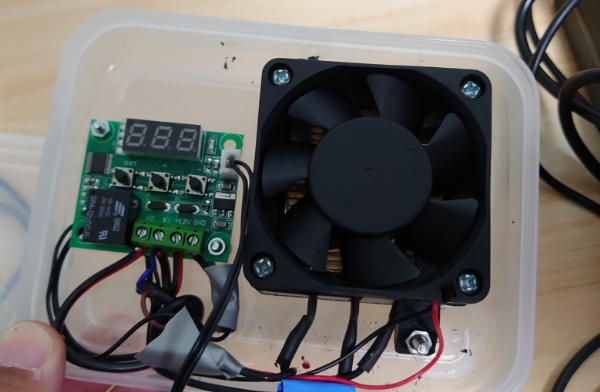

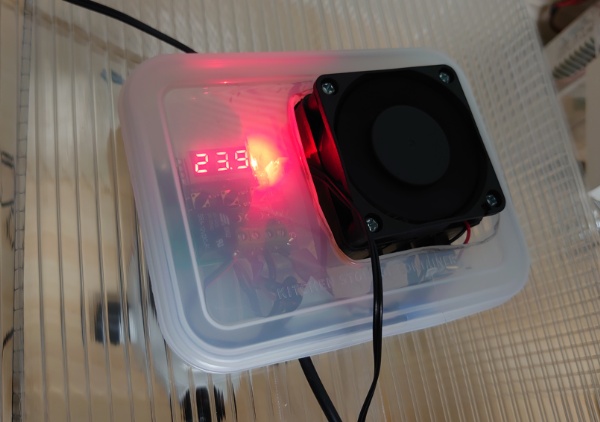

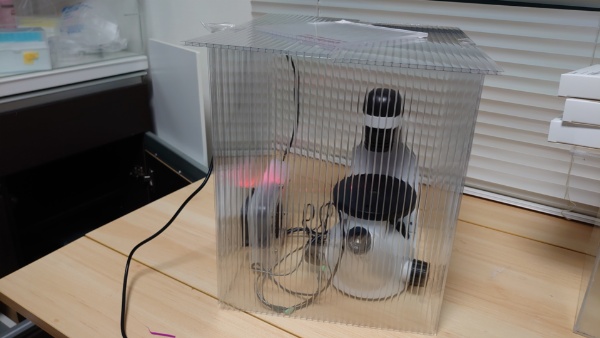

以前に公開した顕微鏡上でのタイムラプス撮影などにも使用出来る小型インキュベーターversion 3.0のヒーターユニットの改良を進めています。

★理由1:制御パネルとヒーター部分を独立させたい

→湿度100%のインキュベーター内に制御電子回路を放置しておくのはちょっと気になってます。

★理由2:熱変動を小さくしたい。

→現在使用している安価な制御ユニットは絶妙な温度制御が可能となるPWM制御などは行われておらず、ヒーターをON/OFFするだけの装置です。ゆえに37℃一定といっても35〜39℃ぐらいを行ったり来たりします。この振れ幅をなるべく小さくしたい。安価な制御ユニットを使いつつ、ヒーターの熱をより効率よくインキュベーター内に広げられるようにすれば安定するかなと思いました。

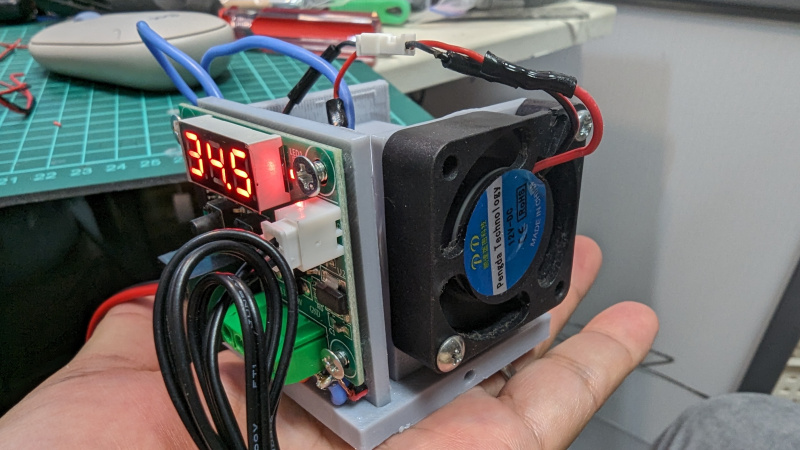

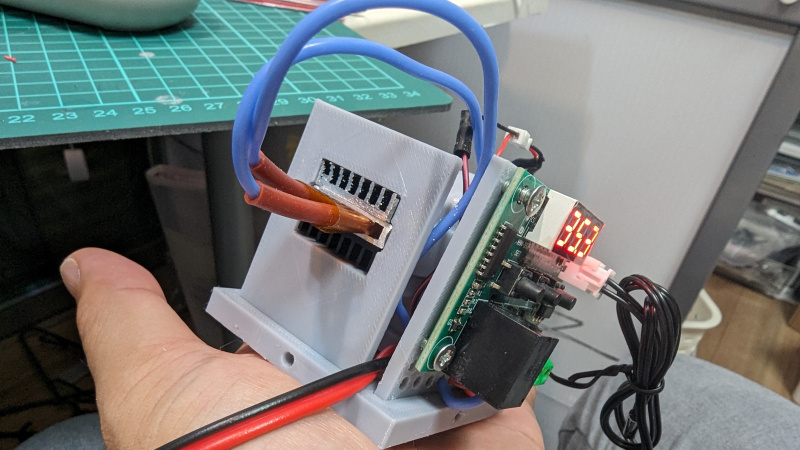

↓改良したユニット。以前より可愛く無いような。パーツの色が悪いのでしょうか。きちんと動作することが確認出来た後に可愛くなるように改良するかもしれません。

↓基本的にパーツはversion3と同じですがヒーターの熱をファンで拡散する部分の構造が異なります。

↓以前の装置ではファンが送り出した空気は開放空間に送り出され、設置されたヒーターユニットに当たっていましたが、今回はヒーターの周囲を密閉し、ファンの作り出した空気全てがヒーターの周囲を通って送り出されるように設計されています。

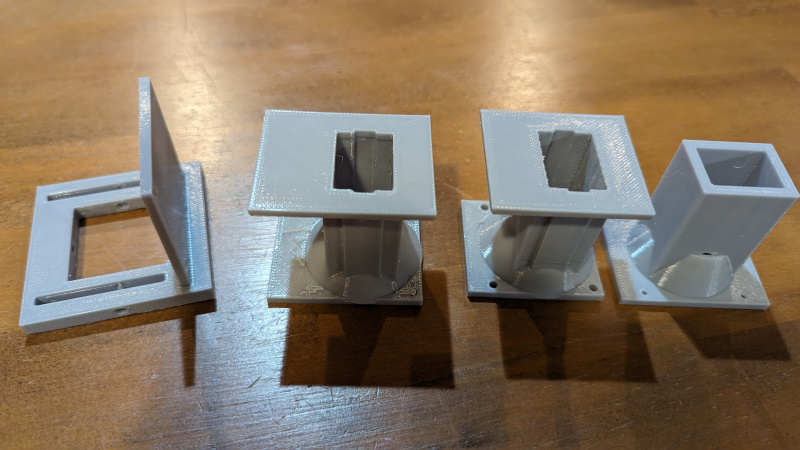

↓形状の試行錯誤の歴史

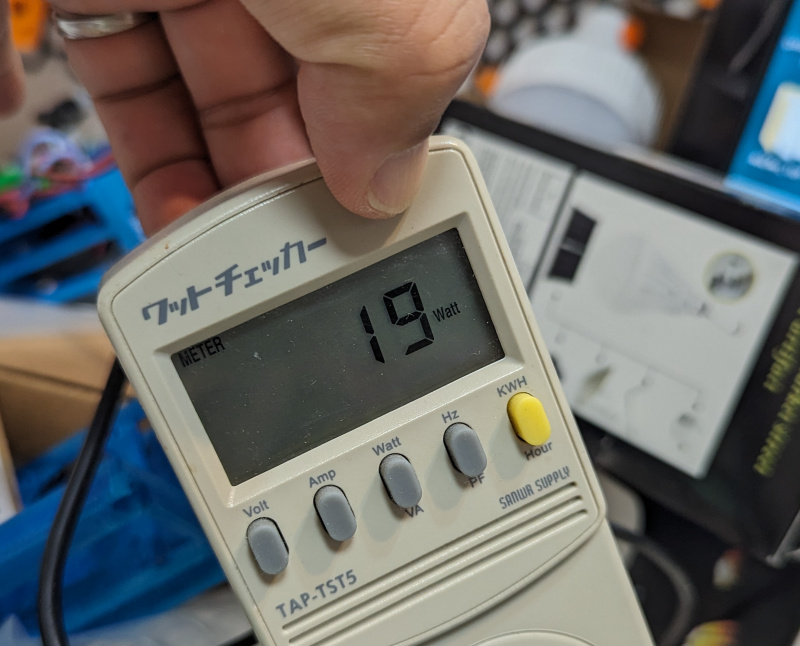

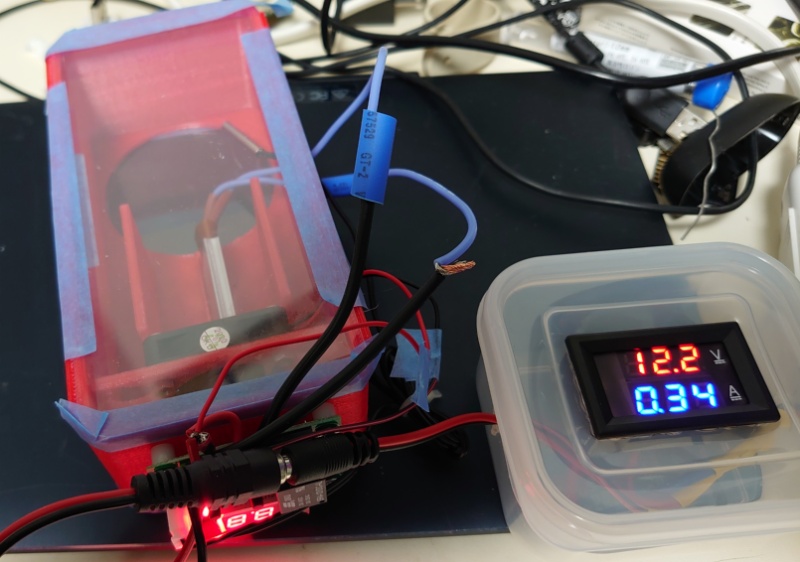

↓消費電力は以前と変わらず20W程度です。12V電源なので2A弱ですね。

↓ヒーター部分、制御パネル部分、下の土台は別パーツになっています。

3Dプリンターで出力する用のファイルは下記です。

OpenSCADの設計ファイルです。

OpenSCAD設計ファイル

もう少し改良を進めます。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

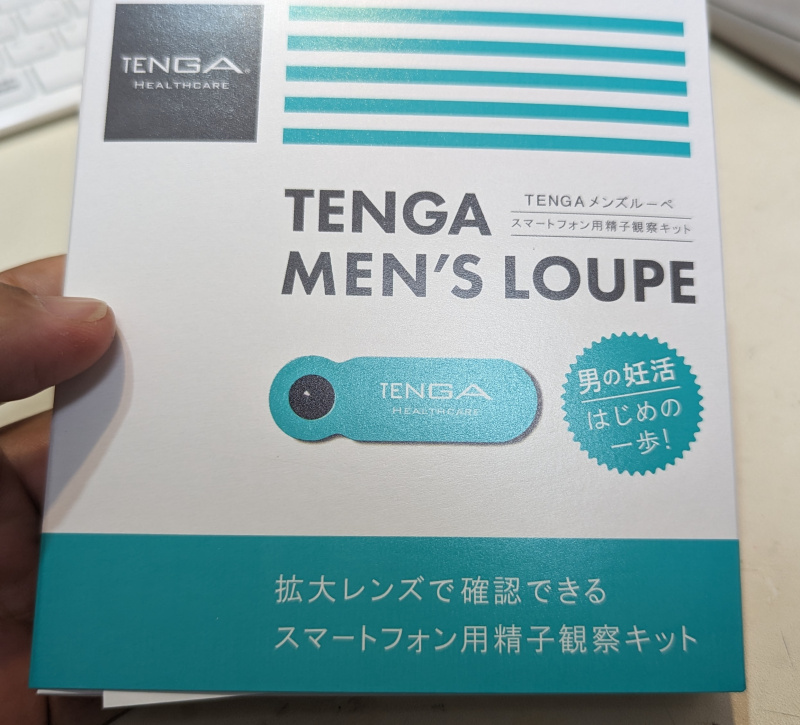

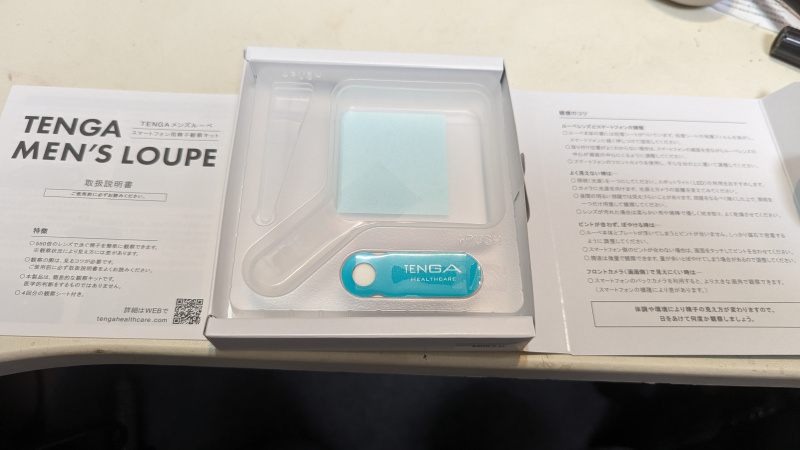

2024.02.15

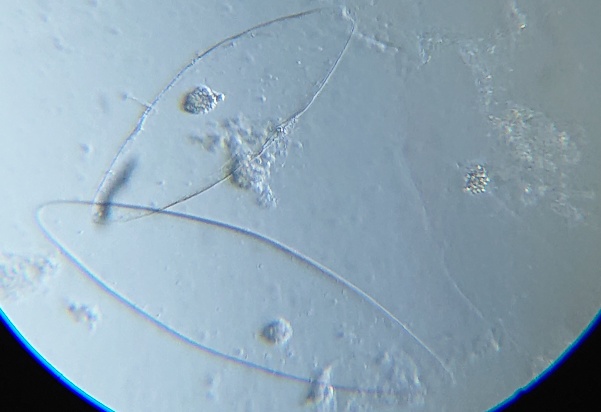

TENGAメンズルーペ(スマホ用精子観察キット)をDIYバイオ用途に使ってみる。拡大倍率の確認

TENGAメンズルーペ(スマホ用精子観察キット)をDIYバイオ用途に使ってみる。拡大倍率の確認

↑BX.COM

↑BX.COM

↓これ

Amazonで買ったんだけど、最近子供達が自分のオモチャが届いたんだじゃないかと勝手に開封するのでちょっとドキドキ

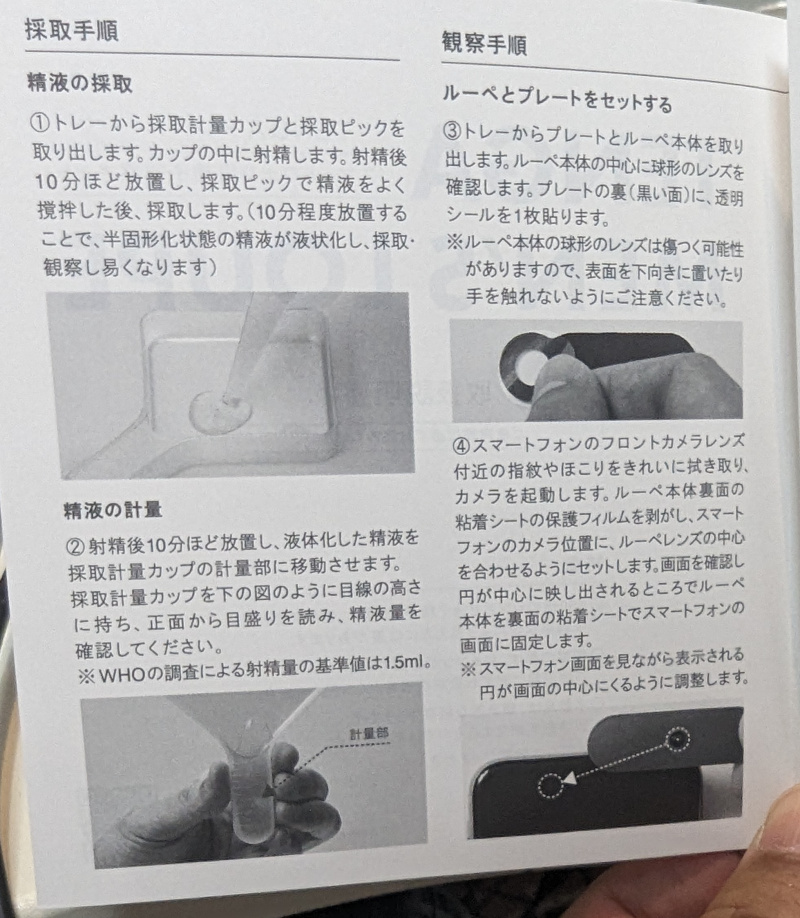

↓説明書。10分ほど放置することで半固形成分が液化するらしい。ふむふむアレはそういうことか勉強になるな。WHOによると基準量は1.5 mLらしい。

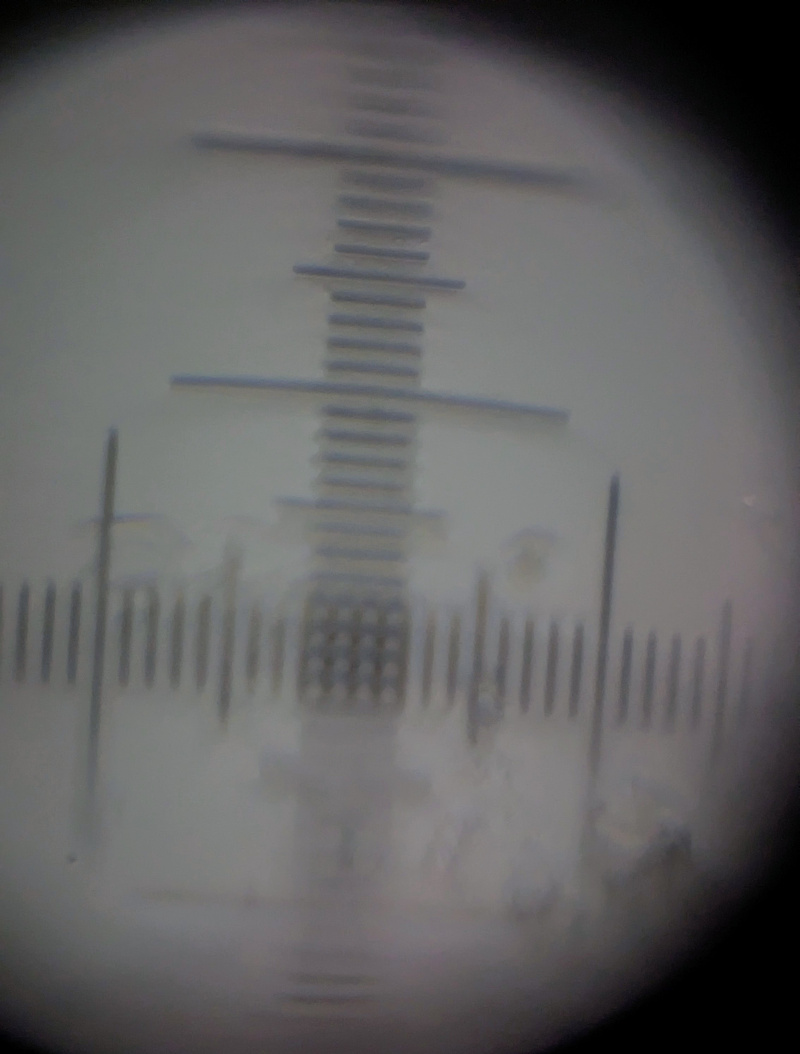

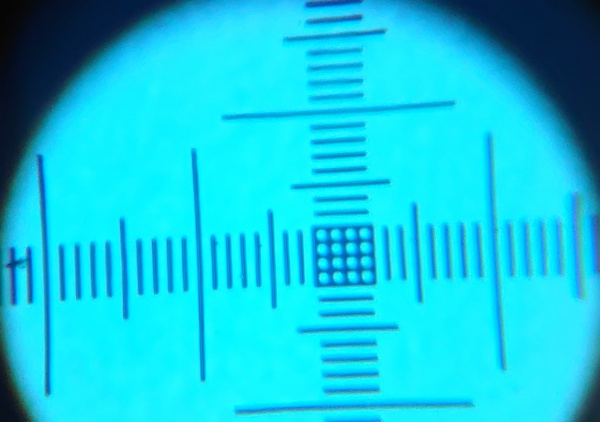

↓顕微鏡用のマイクロスケールを観察したところ。1メモリは10μm

これです。

液体にレンズを漬けるぐらいの勢いで上から観察出来る浮遊細胞や藻、水中の微細生物の観察には良さそうです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2024.02.09

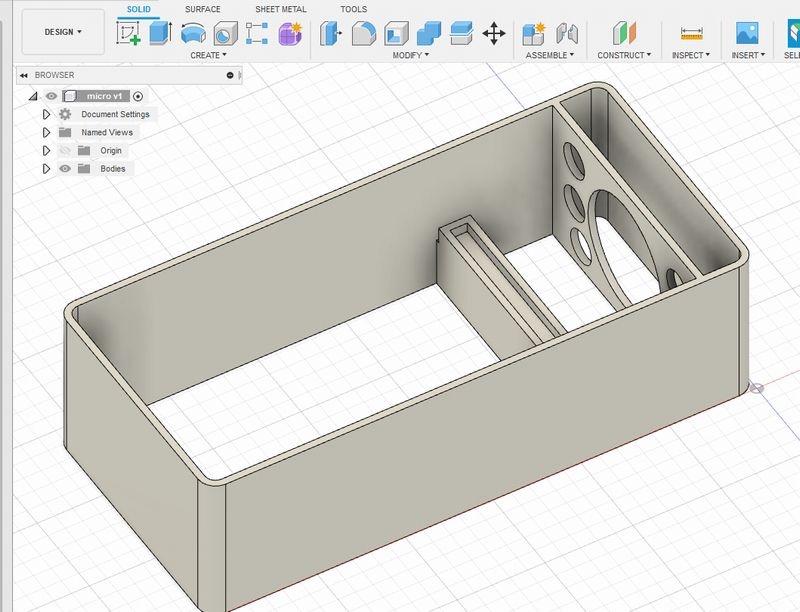

デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡を制作中。部品代は5000円程度

デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡を制作中。部品代は5000円程度

↑BX.COM

↑BX.COM

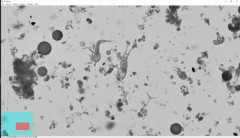

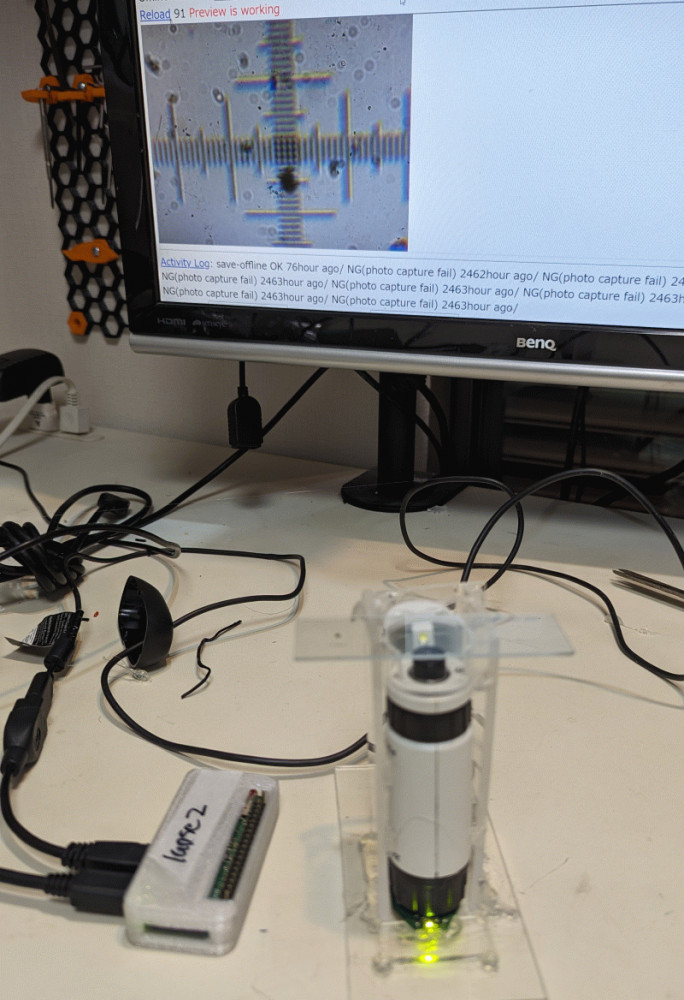

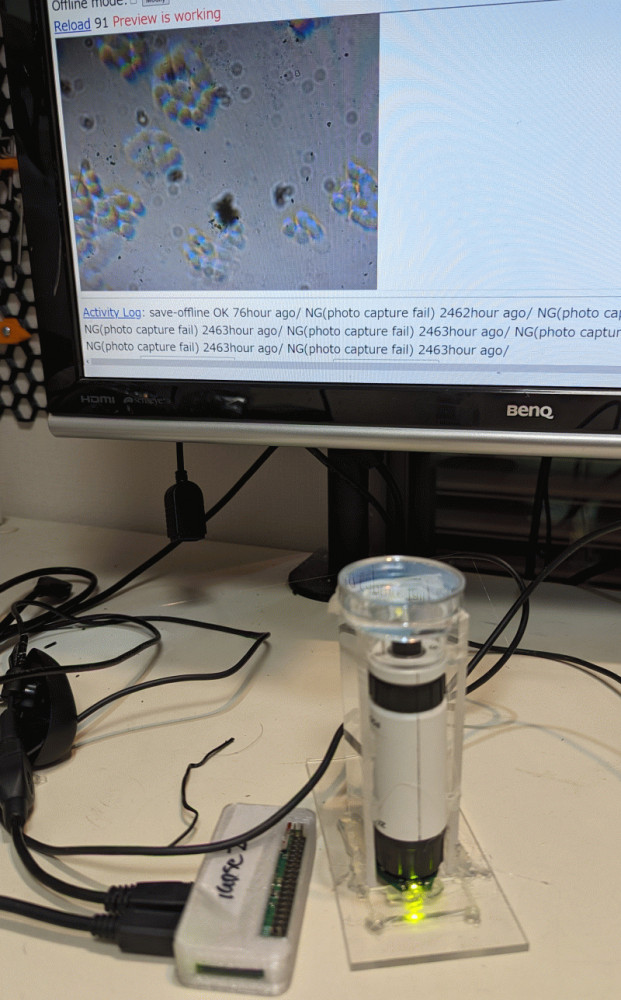

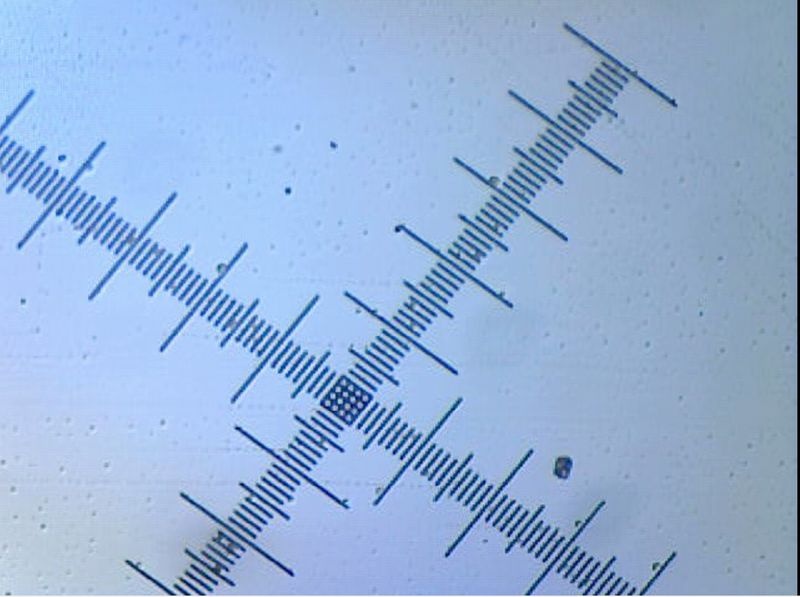

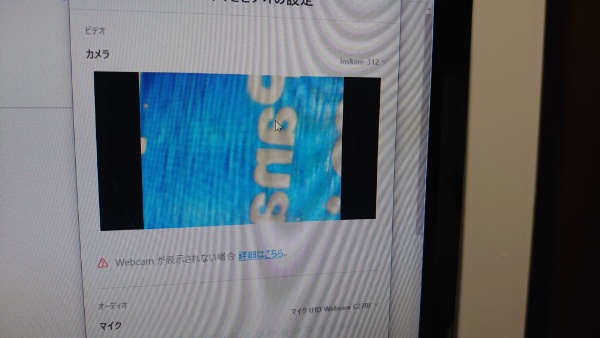

↓現在の状況。量産出来るように3Dプリンターで出力する部分の構造の微調整を続けているところです。まだ焦点距離を少し調整する必要があり少し像がボヤけています。画面に表示されているのは1メモリ10μmのマイクロスケールです。

↓モジュールアップ。このコア部分が完成したらこのコアモジュールをはめ込むステージの設計を開始します(設計は完成後にダウンロード出来るようにします)。

↓最初のコンセプト確認モデル。アクリル板とホットグルーで簡単に組んで十分な解像度が出て、細胞が観察出来ることを確認済みです。上記と同じ1メモリ10μmのマイクロスケールを映しているところ。

↓細胞培養プレートで培養中の接着細胞を下から撮影したところ、問題無く撮影可能です。

↓裏面、見えている電子基板はWebカメラを分解したものです。

この仕組みは過去に紹介したもので接眼レンズを取り除いた簡易顕微鏡とレンズを外したWebカメラのモジュールを使ったものです。下記で紹介しています。

まずは、なんちゃって位相差程度かな。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2023.12.22

料理に使ったニンジンのヘタの部分をタイムラプス撮影15日間→1分【リポペジ】

料理に使ったニンジンのヘタの部分をタイムラプス撮影15日間→1分【リポペジ】

↑BX.COM

↑BX.COM

使ったのはこのカメラ

撮影はRaspberry Piとlapse-time.comのシステム。まだ放置ライブストリーミング中だったりする

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

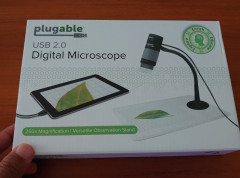

2023.12.15

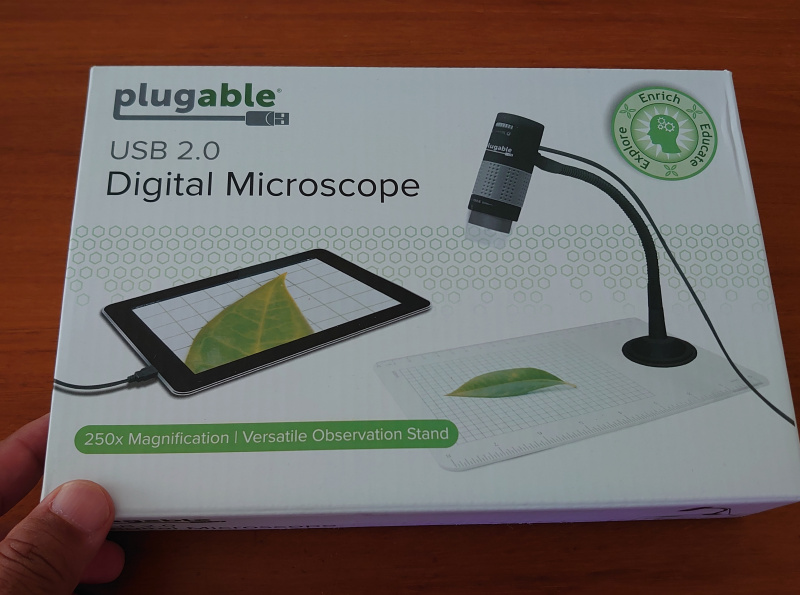

このWebカメラ方式の実体顕微鏡「plugable USB2.0 microscope」が良い画質!

このWebカメラ方式の実体顕微鏡「plugable USB2.0 microscope」が良い画質!

↑BX.COM

↑BX.COM

↓撮影写真例、放置していたニンジンのヘタ部分

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2023.10.06

本当に綿100%?などスマホサイズの分光顕微鏡でウイスキーから血液まであらゆるものを分析可能

本当に綿100%?などスマホサイズの分光顕微鏡でウイスキーから血液まであらゆるものを分析可能

↑BX.COM

↑BX.COM

発表したのはドイツのFraunhofer-Gesellschaftの研究者らしい。

いずれ今の色しか分からないイメージセンサーはToFが見えるようになって、スペクトルで記録されるようになるのかね?

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2023.06.16

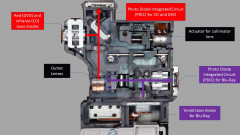

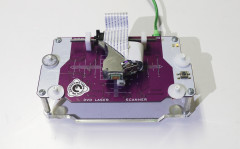

5000円以下で買えるBlu-Rayの光学ユニットBDP10を使って解像度1μmのレーザー走査顕微鏡をDIY

5000円以下で買えるBlu-Rayの光学ユニットBDP10を使って解像度1μmのレーザー走査顕微鏡をDIY

↑BX.COM

最初のモデルは1mm x 1 mmのエリアを127x100ピクセルで撮像しています。1ピクセルは10μm程度って感じ。

↑BX.COM

最初のモデルは1mm x 1 mmのエリアを127x100ピクセルで撮像しています。1ピクセルは10μm程度って感じ。改良版を公開しており、こちらは0.9mm x 0.9 mmの範囲を960 x 960ピクセルで撮像しており、1ピクセルは1μmです。

制御はESP32です。

どちらもBlu-RayユニットはこれBDP10を使っている。

Amazonに交換用と称して5000円弱で売っているけど誰が買うんだ????

CDの光学ユニットなら1000円以下だ

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

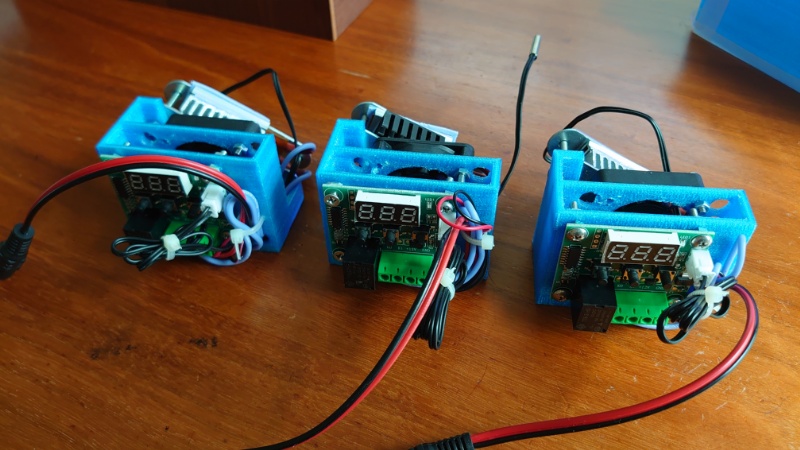

2022.09.12

顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応したDIY小型インキュベーターVersion 3。加温ユニットを独立させ汎用性をアップ!

顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応したDIY小型インキュベーターVersion 3。加温ユニットを独立させ汎用性をアップ!

↑BX.COM

↑BX.COM

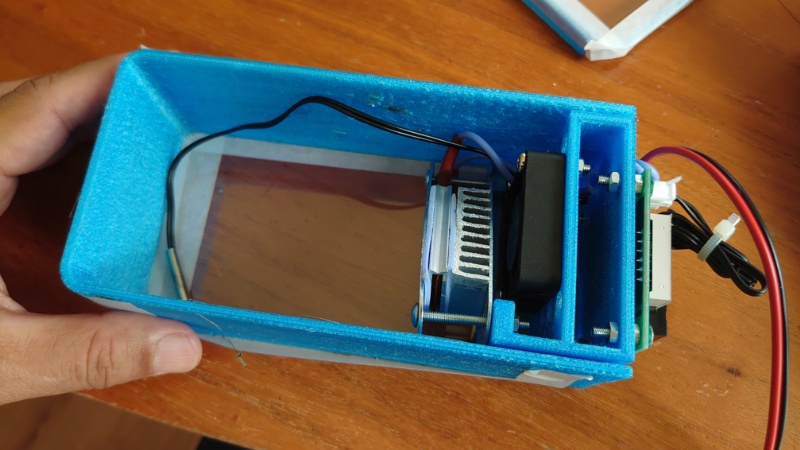

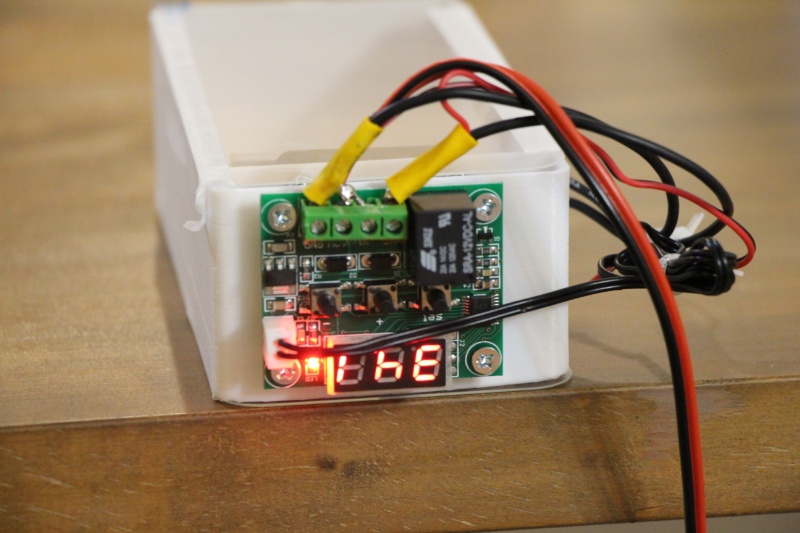

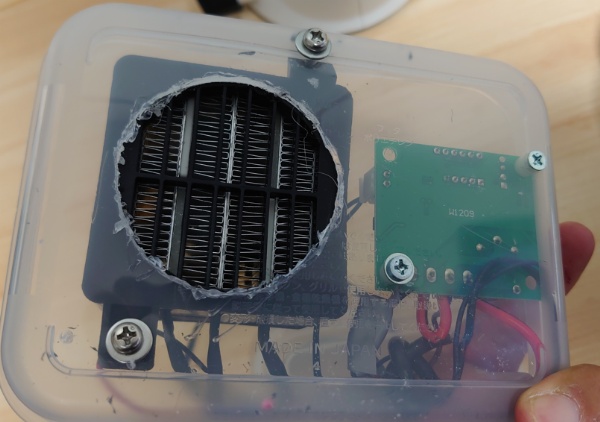

↓とりあえず3台製造

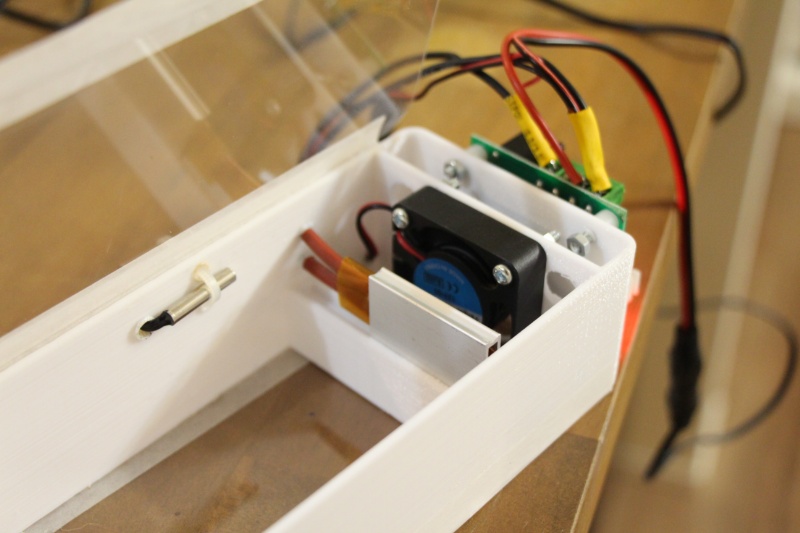

↓温度維持装置部分が独立構造になっていて取り出せます。

↓ヒーターユニットは独立構造ですので、このようにどこでも隔離された小さい空間内を温度一定に維持することが出来ます。

↓制御基板部分

↓制御基板の反対側はファンとヒーター部分、出ている線は温度センサー部分です。

↓以前のモデルでは出力不足で冬場に37℃まで上昇させられないことがあったので少しパワーの強いヒーターに変更しています。そのおかげでヒーターユニットを直接本体に固定するとPETGで出来ている本体(青い部分)が少し溶け気味になってしまってました。これを回避すうために、ホームセンターで買ってきた下記のパーツ(1個23円)を介してヒーターを本体に固定しています。

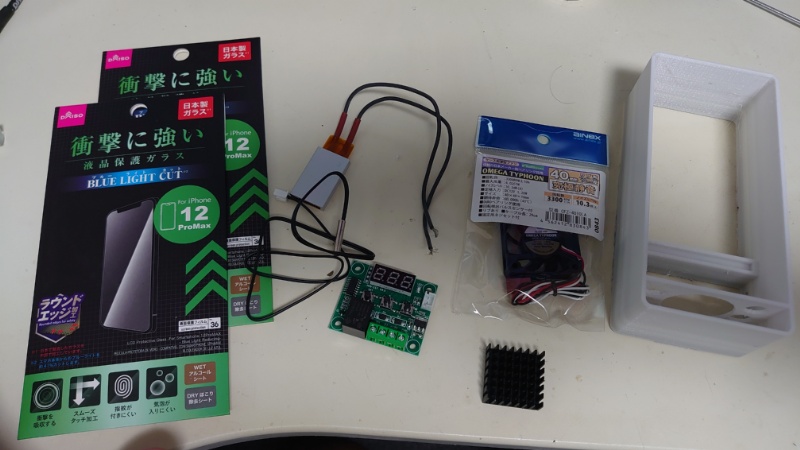

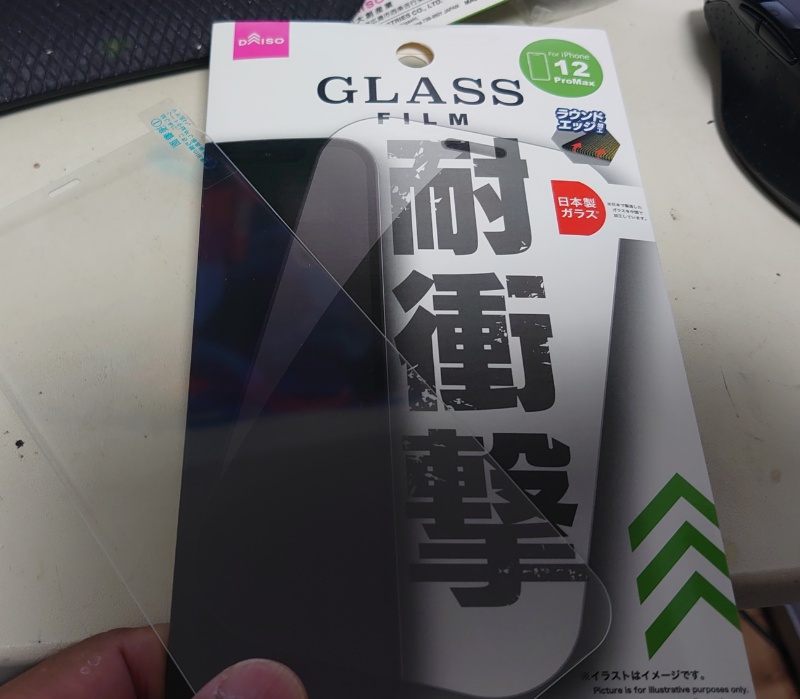

↓顕微鏡上で使う時はこのボックスにヒーターユニットを埋め込んで使います。ここはこれまでと同じサイズです。上下にはめ込まれている透明部分は100円ショップに売っているiPhone 12Pro Maxの保護ガラスなのでそのサイズです。最近、さらに大きめのニンテンドースイッチの保護ガラスが売られているのを見つけたので、そのガラスを使って少し大きめの装置を作ることも可能ですね。

↓顕微鏡用のボックスにヒーターユニットをはめ込んだところ。

↓これで1セット。コンパクトな12V×2.5AのACアダプターを見つけたので、それを使っています。

青い部分の3Dプリンターで作ったパーツ3つのデータです。

- ヒーターユニット部分(.stlファイル)

- 顕微鏡上で使う用のケース部分(.stlファイル)

- 顕微鏡上で使う用のふた部分(.stlファイル)

使用したパーツ一覧と入手先

| 入手場所 | コスト | |

| (1)iPhone 12 ProMaxの保護ガラス×2 | ダイソー | 220円 |

| (2)温度制御ユニット | 300円 | |

| (3)PTCヒーター(110℃、3-10W) | 850円 | |

| (4)40mm四方サイズ、12Vファン | 300円 | |

| (5)アダプター用ケーブル | 1個30円 | |

| (6)PTCヒーターを固定するための一文字金属パーツ×2 | ホームセンター | 60円 |

| (7)放熱板 | 100円ぐらい(ダイソーのイトノコで好きなサイズに切って使う) | |

| (8)ACアダプター(12V、2A以上) | 600円 | |

| (9)M3のネジとナット色々 | ホームセンター | 100円ぐらい |

| (10)結束バンド | ダイソー | |

| (11)シリコンパッド | 100円ぐらい。 |

材料費は上記を足していくと全体で3000円ぐらい。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

2022.06.17

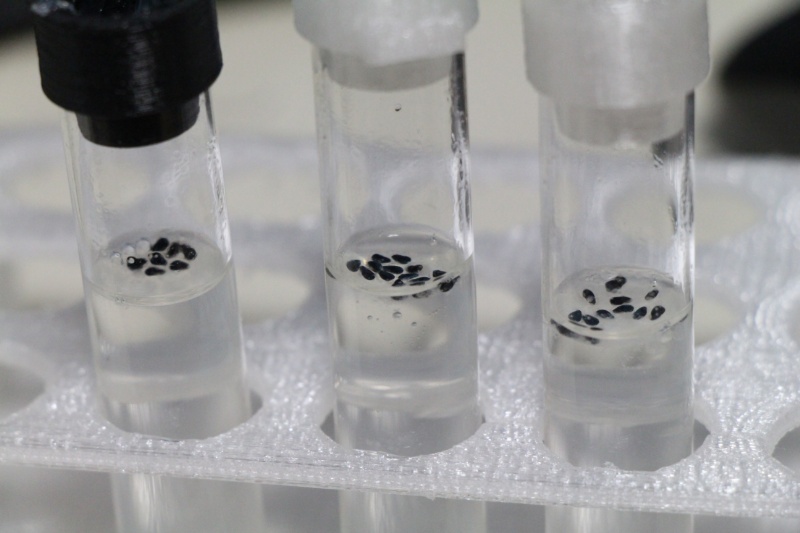

ドラゴンフルーツの種を植えてタイムラプスカメラのリアルタイム配信をしかけた!

ドラゴンフルーツの種を植えてタイムラプスカメラのリアルタイム配信をしかけた!

↑BX.COM

↑BX.COM

種は滅菌して植物ホルモン無しの培地に入れました。

下記で5分に一度撮影した写真を1時間に一度動画合成してます。

- Project name=dragonfruit220614(lapse-time.com)

使っているカメラはこちら

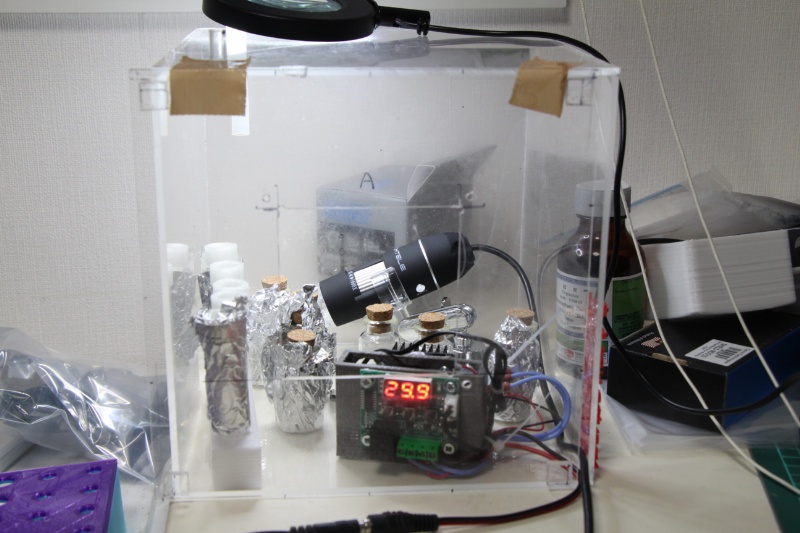

(省略されています。全文を読む)

Category:#植物DIYバイオ

2022.06.15

ニンジンの形成層を使ったカルス培養を試みるもうまくいかない。。。。

ニンジンの形成層を使ったカルス培養を試みるもうまくいかない。。。。

↑BX.COM

↑BX.COM

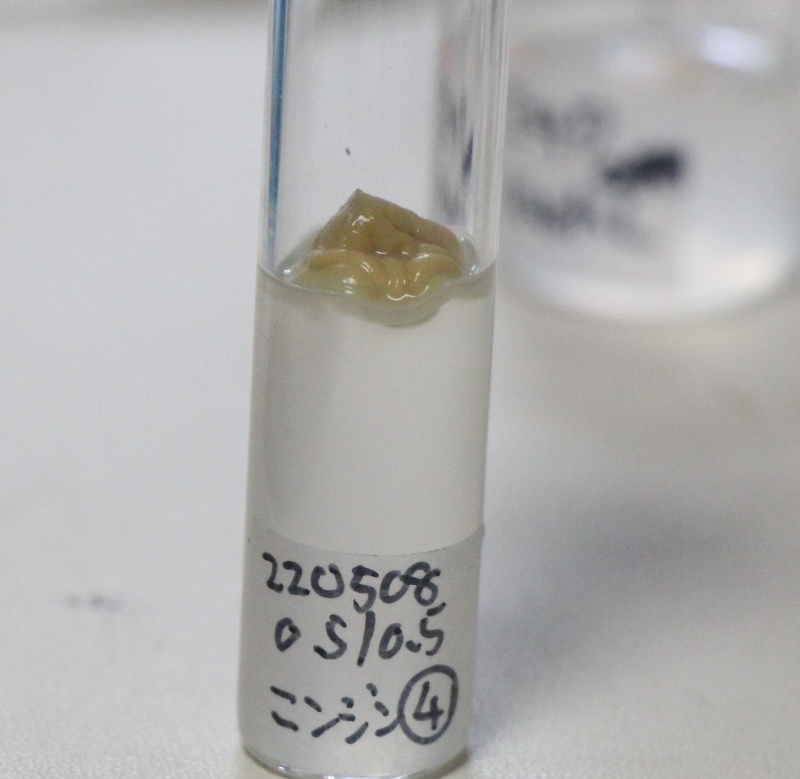

下記は植えたばかり、ニンジンの形成層(中心部)を滅菌して植えています。

最近はこんな耐熱ガラスの小瓶で実験しています。

ヴィトロプランツのキットを使い培地を作ったところ

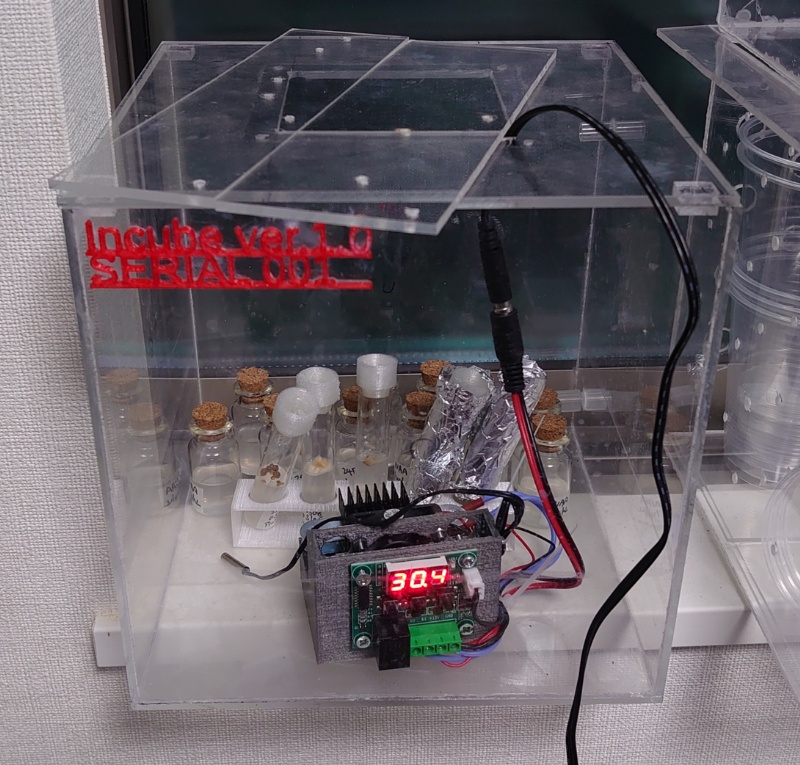

インキュベートは以前作った25cm四方のアクリル容器の中で行っています。ヒーターは以前、顕微鏡上で培養するために作ったものと同じ仕組み

- callus220522(lapse-time.com)

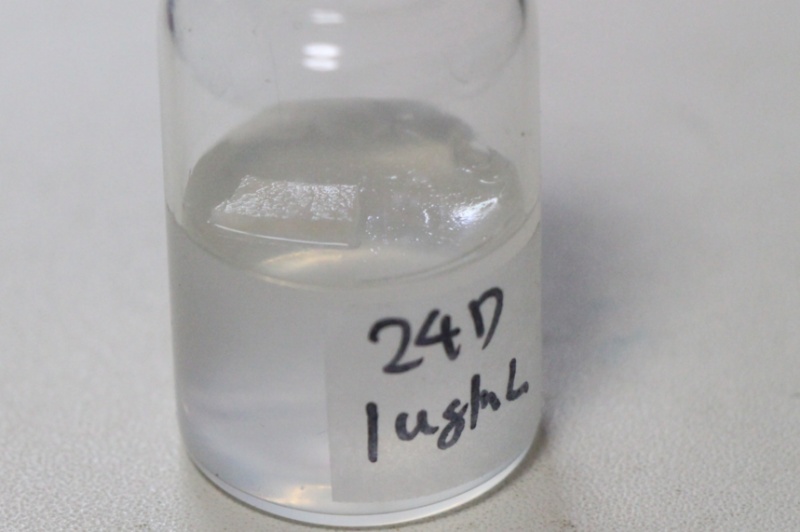

その1、2.4-D 1?g/mL

コンタミすることも無いんですが、全体の色が抜けてニンジンの黄色が無くった以外は見た目に変化がありません。

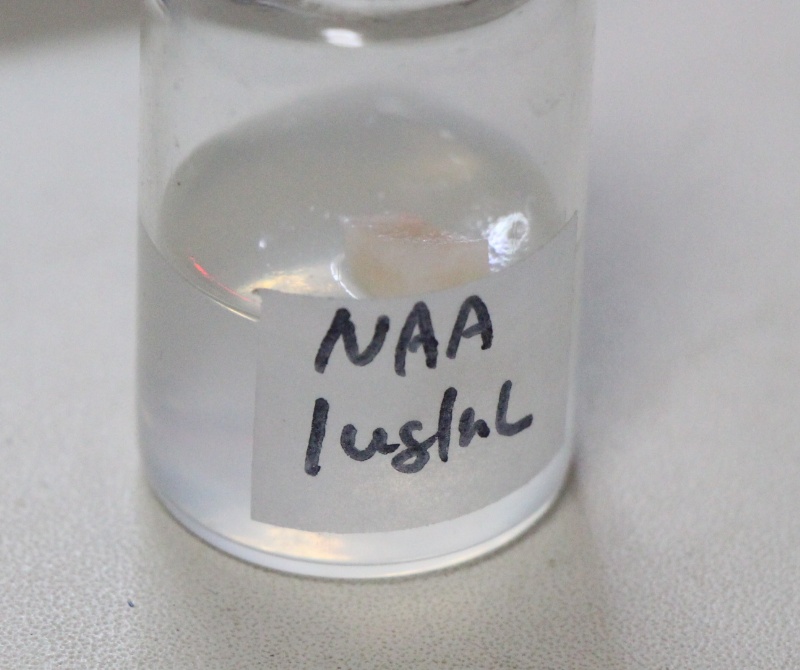

その2、NAA 1?g/mL

こちらも変化無し。

これはカルスじゃなくてたぶんコンタミ

実験中はこんな感じ。

参考にしたサイト

条件:植物ホルモン:インドール酢酸1mg/L

滅菌条件:次亜塩素酸ナトリウム1%に15分

期間:3か月カルス化

★種子の培養には植物ホルモンはいらない

★出来たカルスを分化させるにはインドール酢酸1.5mg/Lとカイネチン0.1 mg/L

植物ホルモン:2.4D(2・4ジクロロフェノキシ酢酸)を0.15?g/mL滅菌:70%エタノール数秒→3%さらし粉5分

培養期間:数週間

★植物ホルモンはオートクレーブ滅菌OKらしい

★さらし粉の代わりに次亜塩素酸ナトリウムもOKとなる

植物ホルモン:オーキシン(2.4D)1mg/L滅菌条件:24度。

★カルス形成に適した条件は2.4Dを1mg/L、根の誘導に適したのはオーキシン3mg/Lとサイトカイニン(カイネチン)0.02mg/Lとの記述あり

★光があってもカルスは出来る

う〜ん、温度は25℃程度で良いらしい。30℃が温度が高すぎる可能性があるかな?

傷害ストレスが無いとカルスが起きないらしい。

温度は25℃でも30℃でも最適温度のようだ一度冷蔵庫に入れて刺激を与えると良さそう。

(省略されています。全文を読む)

Category:#植物DIYバイオ

2022.03.01

窓枠部分を植物のカルス培養&発芽のためのプチインキュベーターに改造

窓枠部分を植物のカルス培養&発芽のためのプチインキュベーターに改造

↑BX.COM

↑BX.COM

俺の部屋の窓枠は植物栽培スペースになっています。カーテンを取り払い、ほぼ光を100%通過させるすりガラスフィルムを張り、棚を設置。

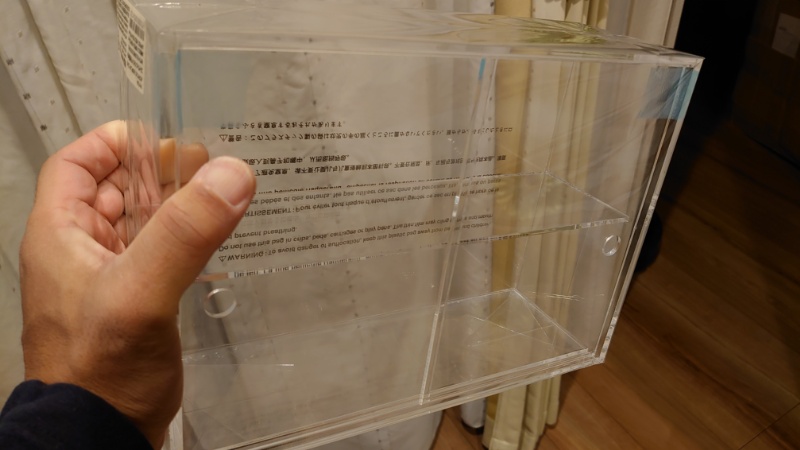

↓この透明アクリルケースは無印良品の商品です。

Amazonで1890円と安く買えて良いですが、ちと引き戸が外れ気味で少し不満・・・・この構造だと中央部分がたわんで広がってしまうので引き戸のパネルが外れるのかと思われます。

このアクリルケースに入っている怪しげな機器は加温するためのDIYインキュベーターです(後述)、少し問題があって、このアクリルケースは上下に収納場所が分かれていますが、上下がつながってないので、1つのインキュベーターで上下のスペースを利用するためには少し仕切り版に穴をあけるなどの加工が必要です。

↓インキュベーター部分

顕微鏡上で細胞培養したりタイムラプス撮影するために作ったヒーター部分そのままです。

最初、80℃仕様のPTCヒーターを入れたところ室温+5度ぐらい上昇させるパワーしか無かったので、110℃仕様のPTCヒーターに交換したところ、室温+10℃以上上昇出来て良かったのですが。。。

なんか少し溶けてる(汗)。白い素材は3Dプリンターで出力したPETGで、110℃程度では解けないと思うのですが。。。安全上は問題無いと思いますが、なんかちょっとヤダな。PTCヒーターを直接プラに接触させるのは良くないだろうな。

いま使っているPTCヒーターはこれ

↓80℃仕様

↓110℃仕様

70℃仕様×2ってのも選択肢かもしれないが、はりPTCヒーターをもっとしっかりと放熱する仕組みを考えるのが良さそうだな。金属加工は苦手なんだよな。。。自宅の電動ノコで切断出来る薄いアルミ板を活用するかな。。。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2021.12.20

顕微鏡上でタイムラプス撮影も可能な超小型インキュベーターを設計変更して出力アップ。PTCヒーターの出力制御と余熱対応が難しい

顕微鏡上でタイムラプス撮影も可能な超小型インキュベーターを設計変更して出力アップ。PTCヒーターの出力制御と余熱対応が難しい

↑BX.COM

↑BX.COM

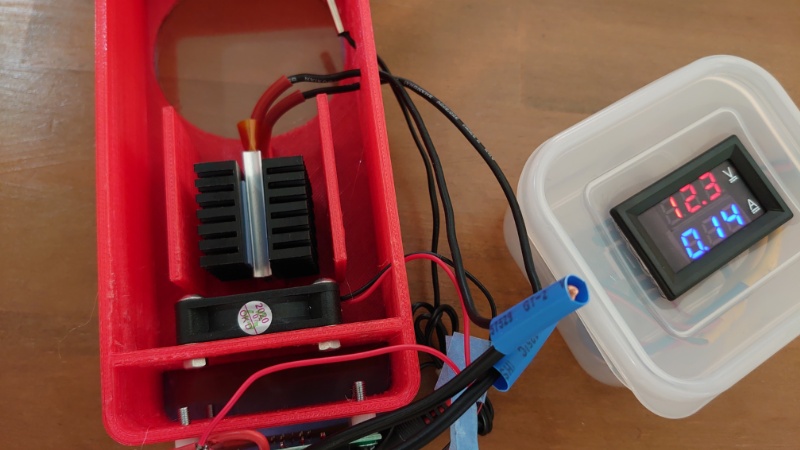

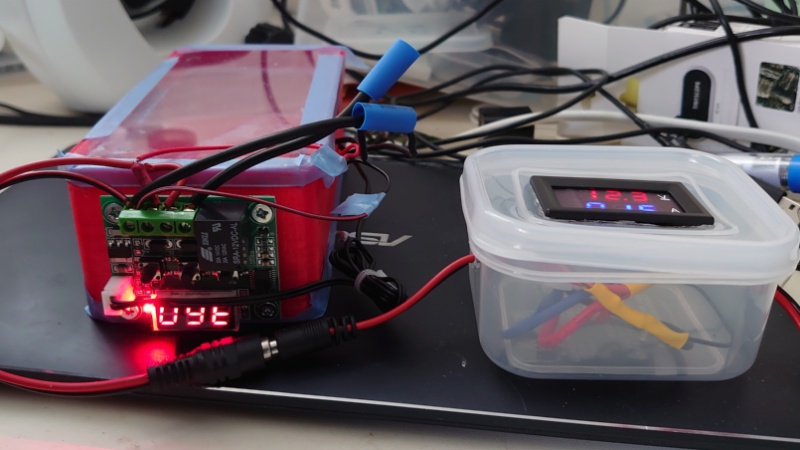

最新型(右側)は出力が従来機より3倍アップしているので筐体を赤色にしました。

下記の続きです。

上野写真の右に映っているのが最新版の本体です。第1号機と比べると

- 壁の厚さが2mm→3mmとした。

- 底のガラス面からの放熱が激しいことが分かったため、必要な部分以外はプラで覆う構造に

- ヒーター(PTC素子)でファンの風を遮らない方が全体の温度が均一になりやすいため、方向を90℃反転

- ファンの風が効率よくヒーター(PTC素子)に当たるように壁を設置

- 必要なネジ穴等は全て事前に設置され、ドリルで穴開けなどしなくても良いように。

- 上蓋(写真に映ってません)を2重ガラスとした。

- PTC素子を80℃(2-5W)という素子から110℃(3-10W)という素子に変更

↓両側に放熱フィンを張り付けた状態で0.14A流れています。動作開始時は0.5A程度流れるのですが、すぐに温度があがり抵抗値が増大するようです。

電流と電圧を図っている部分はコレ↓です。お手軽で良いねえ

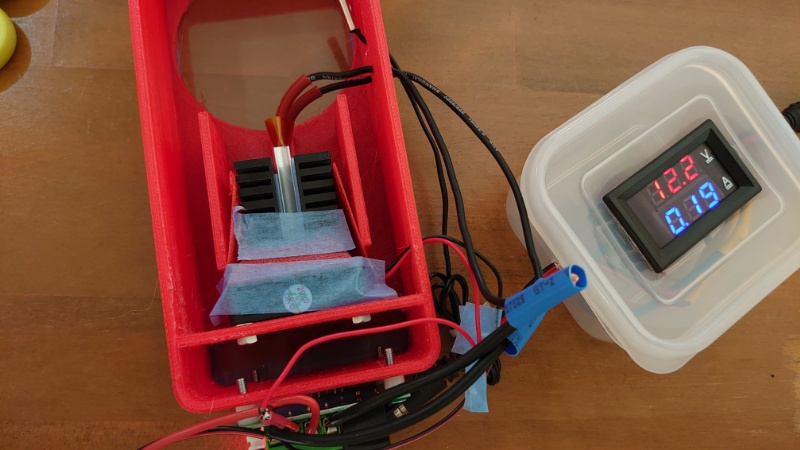

↓ファンからPTCヒーターの間の左右と上を塞ぎ、風がより強く当たるようにすると素子がよく冷却されるためか0.19Aまで電流量が増加しました。今回の場合、電流をより多く流れさせるほど出力が増すことになります。

↓しかしこの素子を使っているかぎりは部屋の温度が10℃とか低温の場合は十分に温度が上昇しないことが分かりました。

さらに改良する方法としては

- (1)放熱フィンをより大きくしてPTC素子の温度がより下がるようにする。

- (2)冷却ファンを変更して風量を増やし、PTC素子の温度がより下がるようにする。

- (3)装置の断熱性を上げる。

- (4)PTC素子を変更して出力アップ。

(2)は有効でしょうが、静音型のこのサイズのファンでこれ以上回転数の高いものが見つかりませんでした。ファンの口径を増やせば行けそうですが、この小型インキュベーター全体のデザインを変更する必要がありちょっと面倒。

(3)これも間違いなく有用でしょうが、3Dプリンターでお手軽に誰でも出力出来るようにって考えると周囲の壁を2重にして間に断熱材でも入れられるようにするなどの方法でしょうか。ちょっと作るの面倒だし本体が大型化してしまいます。また顕微鏡上でタイムラプスすることを考えると、一番下面のガラス板は断熱しにくいです。

そこで安易に(4)を行ってみました。使用したのはこれ↓

110℃(3-10W)。とちょっとパワーアップ程度に見えますが、実際は放熱されやすさも合わさって大幅なパワーアップとなることが分かりました。

↓PTC素子を110℃仕様に換えたところ。いきなり1.2Aの電流が。放熱フィンで十分に冷やされているようで目標温度の37℃まで1A以上を維持して到達してしまいました。

↓かつ、ヒーターの電源がオフになった後も余熱で40℃まで上昇。これはいけません。。。。

↓放熱フィンを片側だけにしてみました。定常状態で0.6Aまで電流量は低下。しかし目標温度(37℃)に到達した後、余熱で38℃まで上がりました。これぐらいなら良いかな?

↓放熱フィン無しだと0.3Aぐらいまで低下し、37℃に到達後も余熱による大きな温度上昇が無くて済むことが分かりました。

部品点数も少なくて済むし、この条件を採用しようかな?放熱フィン無しで良いならもっと培養スペースを広くとれそうですし。

PTC素子で厳密温度制御ってなかなか難しいですな。冷却しすぎると出力上がりすぎるし、冷却するために放熱版の熱容量増やすと余熱の処理が面倒だし、冷却足りないとパワー不足になるし。PID処理しようとするとパーツが高くなるしね。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

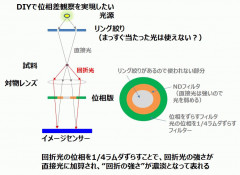

2021.11.26

お客様の中にDIYで位相差観察を実現出来る光学博士いませんか〜!?おうちDIYバイオなクラスタに必要です。

お客様の中にDIYで位相差観察を実現出来る光学博士いませんか〜!?おうちDIYバイオなクラスタに必要です。

↑BX.COM

↑BX.COM

色々と試行錯誤して細胞などの顕微鏡観察はタイムラプス撮影までDIYでいくらでも安価に出来ることは分かってきたのですが、ラボの高価な顕微鏡との性能の大きな違いは「位相差観察」が可能かどうかな気がしてきました。

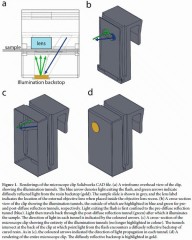

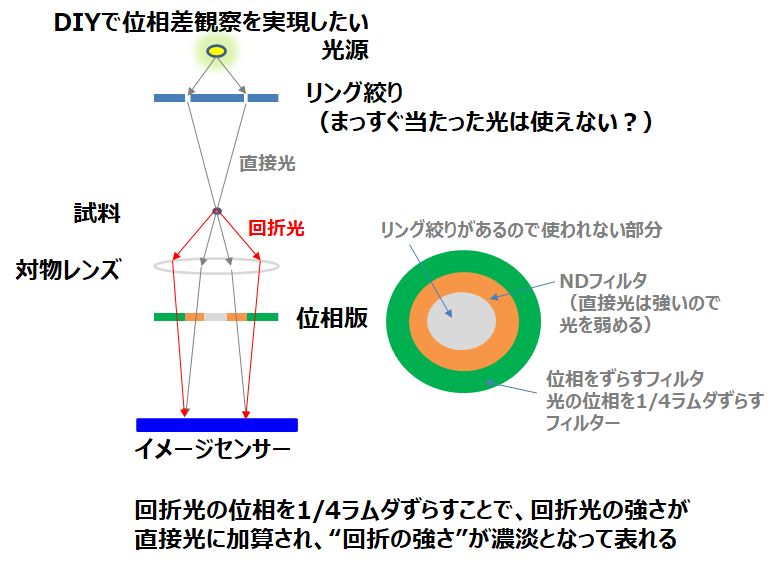

色々調べると位相差観察の原理はなかなか高度で面白くて上記のような図になると理解しています。すなわち試料を直接通過する光と、回折した光を干渉しあわせて光の濃淡に変換出来るのが位相版。

これを実現するために回折光は位相を1/4ラムダずらして、直接光は強すぎるので回折光と強さを併せるためにNDフィルタを通して光を弱めると。

DIY出来そうな気もするんですが、誰かこういうの得意な人いませんか?NDフィルターはいいんですが、位相を1/4ラムダずらすフィルターってのはどうやって入手するんでしょう?デジタル一眼とかで使うPLレンズとは違うよね?????

もしくは小型の位相差版って安価に手に入りませんかね?

■参考にしたページ

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.11.11

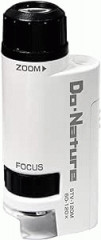

低コスト(全部で5000円程度)で培養細胞をデジタル撮影可能な顕微鏡を作れそう

低コスト(全部で5000円程度)で培養細胞をデジタル撮影可能な顕微鏡を作れそう

↑BX.COM

↑BX.COM

具体的にはこんな感じで培養プレート内の細胞をデジタル撮影可能に出来そうです。写真は上から撮影しているけど培養プレートを下から観察出来るように倒立に設置する計画。

白い部分はケンコーの「Do Nature」という名前の簡易顕微鏡です。目で見る分にはくっきりよく見えるお気に入りの簡易顕微鏡です。

倍率60〜120倍の可変で1760円

この接眼レンズ部分にスマホのカメラを押し付けると丸い視野で観察は可能だけど、今回はこの接眼レンズ部分を取り外します。

※下記、接眼レンズを取り外したくて全体を分解したものの最終的に意味が無いことが分かったのですが参考に載せます。

対物レンズ部分のネジを外します。

ネジを外した後、ここのネジを外すとパキっと本体のカバーを外すことが出来ます。

中身。滑らかに倍率が買えられるように本体の中は分解したところ

けっきょく接眼レンズの部分は本体と一体化していて取り外せませんでした。

このため最終的には、接眼レンズはまわりのプラスチックごと切り取りました(笑)。分解する必要無し。

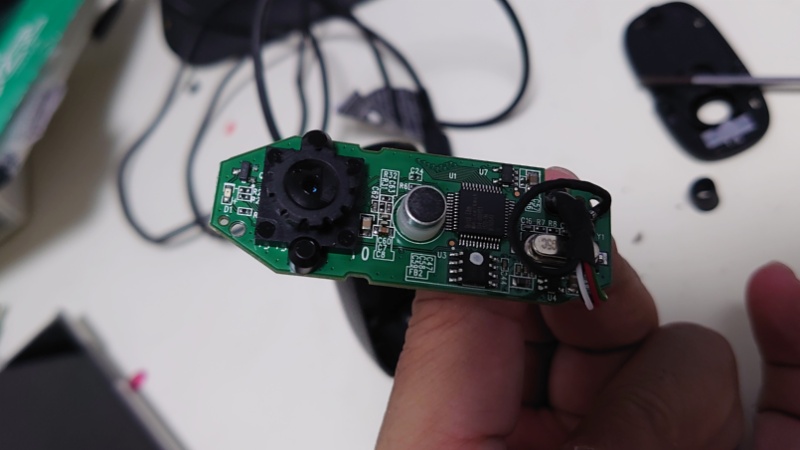

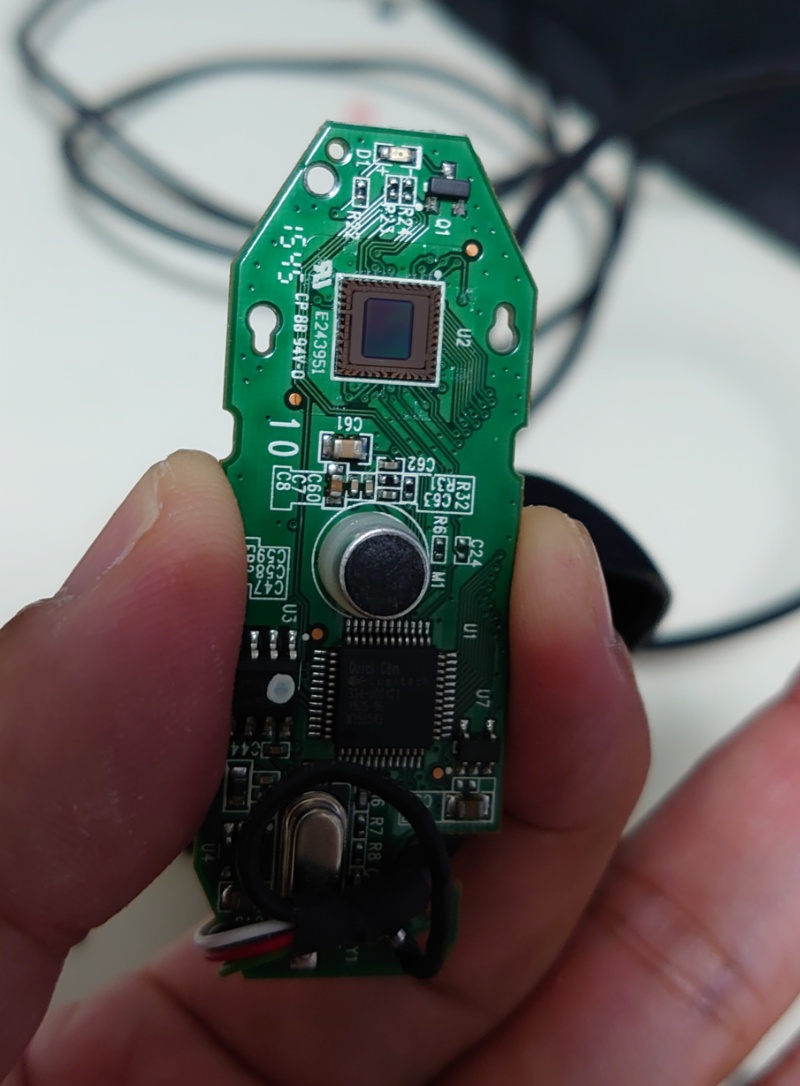

次にWebカメラです。使ったのはロジクールのC270ってやつ。

2000円以下で買えます。

イメージセンサーの最大解像度は720p(1280×720)とのこと。いわゆる1メガピクセルって感じ。

安いし心置きなく分解

基板を取り出したところ。真ん中にマイクが付いていますが今回は不要ですね。左側にイメージセンサーの上にレンズがかぶさったパーツがあります。

裏からネジを外すとレンズがパカっととれてイメージセンサーがむき出しになります。

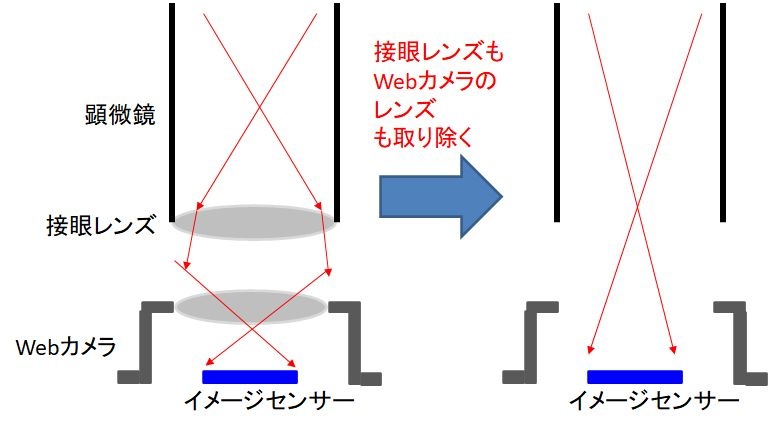

今回、何がやりたいかを示したのが以下の図。

要は顕微鏡観察をWebカメラでする時には顕微鏡の「接眼レンズ」もWebカメラ側のレンズもいらないのです。

ただ、スマホのカメラのレンズは取り外せません。これまで顕微鏡観察した像をスマホで撮影すると視野全体が使えず丸く切り取られた視野になってしまったのはこのせい。今回の場合は顕微鏡側の接眼レンズとともに、Webカメラのレンズもとりはずします。

↓2つのレンズを取り除いてこのように除く部分にイメージセンサーを押し当てると

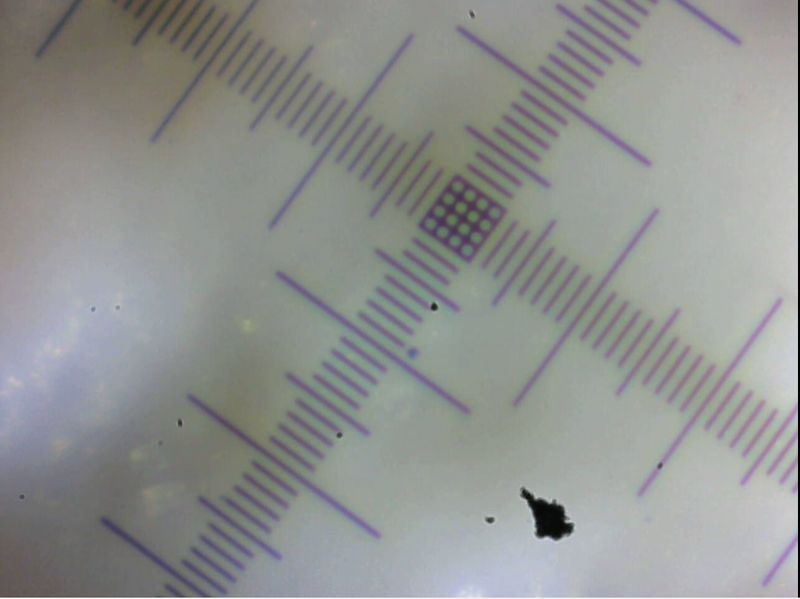

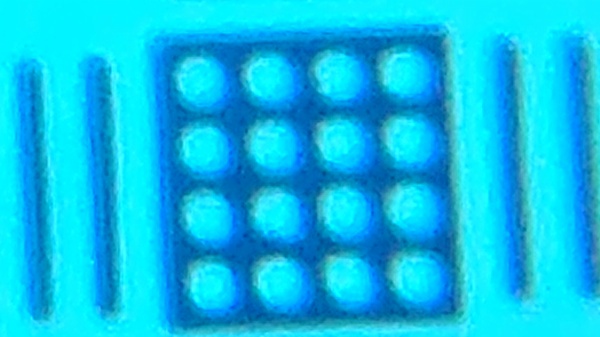

視野全体にこのように映ります。四角1つが10マイクロメートルです。

写している目盛りはこれです。

10マイクロメートルの目盛りがくっきりと見えます。

下記はいつも使っている中華顕微鏡で、同じ目盛りと細胞を見たところですが

細胞観察に十分な解像度が得られていることが分かります。

もう少し解像度が欲しければ下記の商品はx250倍とさらに2倍の解像度があるようです。

この仕組みを利用すればWebカメラもインキュベーターも一体型の超小型培養・タイムラプス撮影装置が作れそうです。

解像度的には安価に実現出来ることが分かりましたが、ほぼ透明の細胞をクッキリと観察するための工夫が重要な気がしてきました。

かつで1万円以下で購入した普段使っている中華顕微鏡はこちら。俺は中国から直接この半額で買ったんだけど最近は買えないらしい。

↓ここなんか怪しいけど11160円送料込み。ちゃんと届くかどうかは知らんw

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.10.29

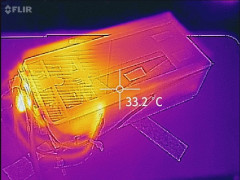

顕微鏡上でタイムラプス撮影可能なDIYマイクロインキュベーターの温度上昇不足問題の原因を探る

顕微鏡上でタイムラプス撮影可能なDIYマイクロインキュベーターの温度上昇不足問題の原因を探る

↑BX.COM

↑BX.COM

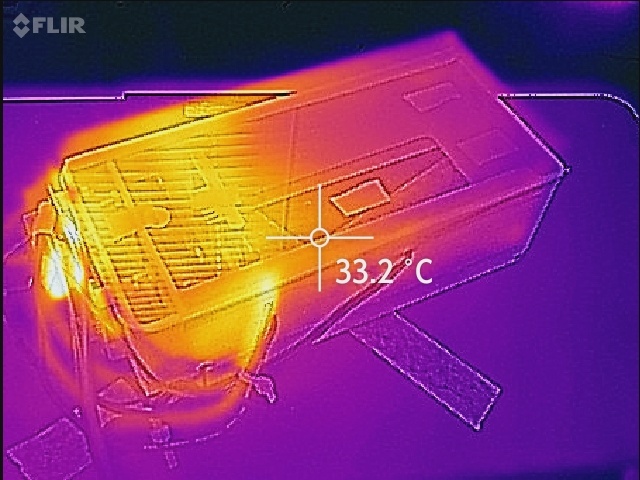

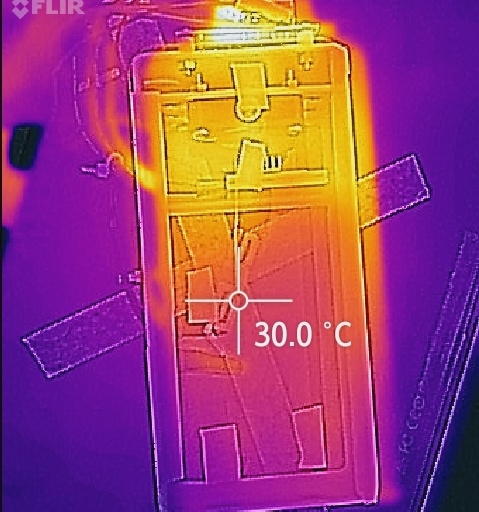

↓コンパクトに仕上げた超小型卓上インキュベーターですが、温度が37度まで上がりにくいという問題が出てきました。

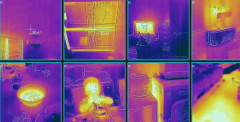

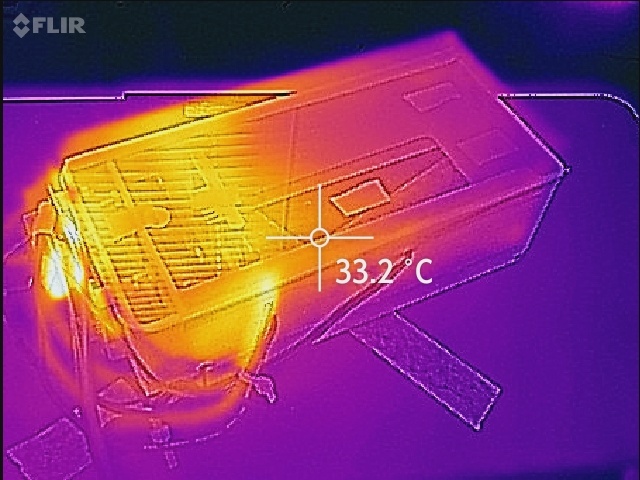

↓サーモグラフィーで調べると。ファンや加熱部分の温度は高いのですが、表面温度で33度程度

↓そして問題は細胞を置く場所のインキュベーター中央部分では33度まで低下しており、明らかに温度が不均一になっていることが分かりました。

・ヒーターの出力不足(?)

・空気循環不足

の2つの問題の可能性があることが分かります。ちょっとヒーター(PLC)の設置場所が悪いかな。ファンから出た空気がPLCに反対側に届きにくい構造に見えます。それにしてもPLCが発する熱を十分に飛ばせてないような。

使っているサーモグラフィーは5年前に3万円で購入したスマホに接続するタイプのこれです(熱解像度160x80)

今ならFLIR ONE Gen3が25000円で買えるね。(Android版とiPhone版あるので購入時注意)でもこれ第3世代品とか言っていて初代より熱解像度が低いな。熱解像度80x60

分解能の高いバージョン(熱解像度160x120)は5万円弱。

↓この小型インキュベーターを使うのに必要な部品は下記です。合計3000円程度

写真に乗ってませんが電源は12V1.5A(18W)のこれ。どうやっても火事にはならなさそうな低電力で作るのが重要だと思っています。エコだしね。

ヒーター(PLC)はこれ。どう頑張っても80度までしか上昇しない素子なので安全です。

あれ、これ2〜5Wって書いてあるからそもそも18Wも使ってないのかも。電源はもっと小出力でも良いかもしれない。まあ小出力でもサイズも値段も変わらないと思いますが。

↓ファンは出来るだけ振動を抑えるために静音・低回転数のコレなのですが、パワー不足か。

3300rpm(回転数)で4.02CFM(風量)とあります。

これ↓

60mmで静音タイプだとこれ

2500rpmなのに12.27 CFMと2倍の性能があります。

しかし40mmx40mmサイズのファンで静音のものはこの回転数が最高なんだよね。ファンのサイズを60mmx60mmにすることを考えたいですが、横方向は入りますが、縦方向がこのインキュベーターのサイズを超えているんだよね。そしてまっすぐ60mmファンが入るサイズに作り直すと手持ちの中華倒立顕微鏡に入らんくなってしまいます。60mmサイズにするならファンを平置きにするかナナメに設置するなど考える必要があります。

↓あと気になるのは見た目重視で上下の仕切りをこのiPhoneのディスプレイ保護レンズを使って薄いガラスを採用している点。見た目は良いんですが、よく放熱しているんでしょうね。。。。

今気が付いた、このガラス、ブルーライトカットじゃんw。間違えた。これじゃ蛍光観察に支障が出るなwブルーライトカットとか非科学的に好きじゃないし。

改良プラン

・ファンをナナメ設置の60mm仕様にする。または40mmファンを維持してPLC板の位置を変更(もう少し下方に設置、ファンに近づける)

・上面のガラスを2重にして断熱性能を上げる。

という作戦でバージョン3を作ってみようと思います。ヒーターの出力は十分だと思っているので現状維持で。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

2021.08.23

お手軽USB接続顕微鏡「AminoME(アミノメ)」を小学2年生の自由研究に使わせてみた

お手軽USB接続顕微鏡「AminoME(アミノメ)」を小学2年生の自由研究に使わせてみた

↑BX.COM

↑BX.COM

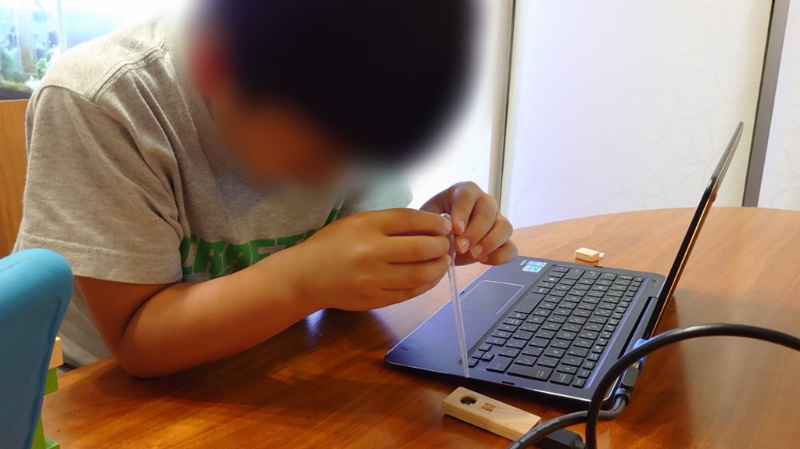

↓デモ機をお借りして遊んでいる続きです。うちのムスコの夏休みの宿題は「水の中の怪しい生物を見つけよう」です。(※正確には「水の中の怪しい生物を見つけてスケッチして名前を付けよう」w)

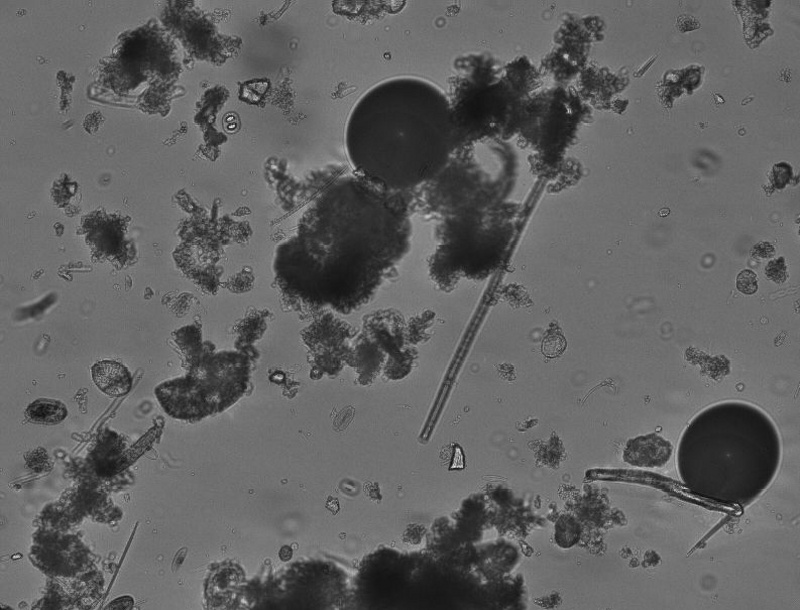

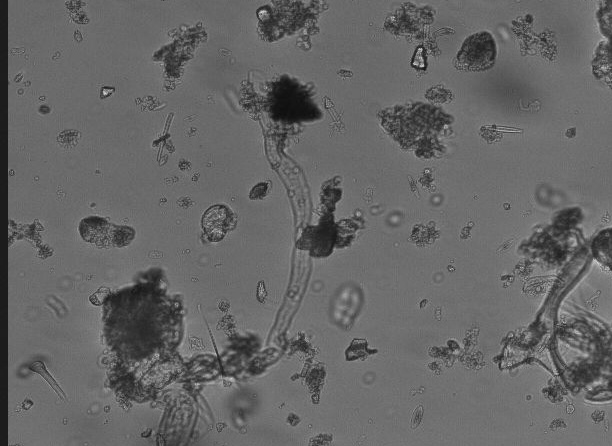

↓下記は江の島の中の海岸からとってきた水の観察結果。水槽の中とはまったく観察される生き物が異なるのが興味深い。

水槽の中は動き回る動物性の微生物が多かったのに対し、江の島の海でとってきたサンプルは動かない植物性の微生物が多い感じでした。

以下、雑感

・今回のデモ機に付属しているのは非公式のソフトなので正式発売時のソフトと違うかもしれませんが、非公式ソフトの設定を見ると5fpsではキャプチャー出来そうです。

・Windows用の画面キャプチャーソフトで動画撮影に成功。簡単です。が、大失敗、ファイルを消してしまい紹介出来ません。orz。可能なら公式ソフトに動画撮影機能が欲しいですなぁ。

・不器用な小学生にはスポイトで少しだけ水をAminoMEに垂らすのもけっこう大変。うちの子ガサツだからなぁ。。。スポイトの先でセンサーを突きそうになったり、水を垂らしすぎて水があふれるような状態になったり。

・やはりiPadとかAndroidのスマホ、タブレット用アプリが欲しいところ。ふだんタッチパネルに慣れきっている小学生低学年には、なれないWindowsの操作は難しい感じ。

クラファンはあと1週間で〆切のようです。前回紹介した時から10人ぐらい出資者増えているね。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2021.08.15

クラファンのお手軽顕微鏡「AminoME(アミノメ)」面白い!デモ機を貸してもらった!(2021年物欲61)

クラファンのお手軽顕微鏡「AminoME(アミノメ)」面白い!デモ機を貸してもらった!(2021年物欲61)

↑BX.COM

↑BX.COM

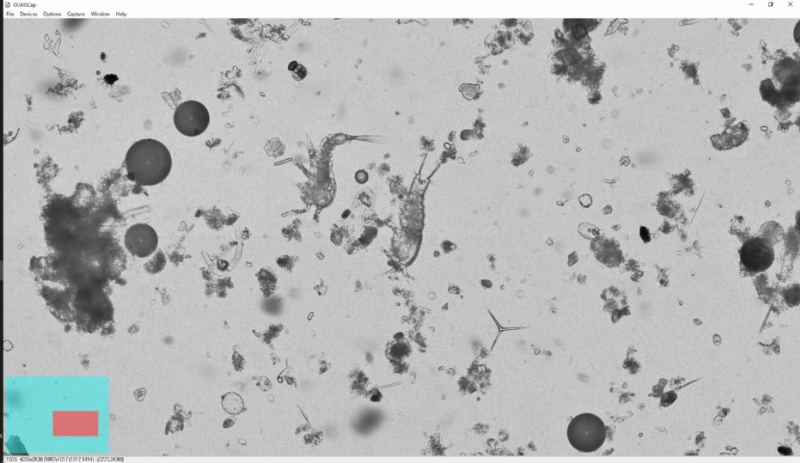

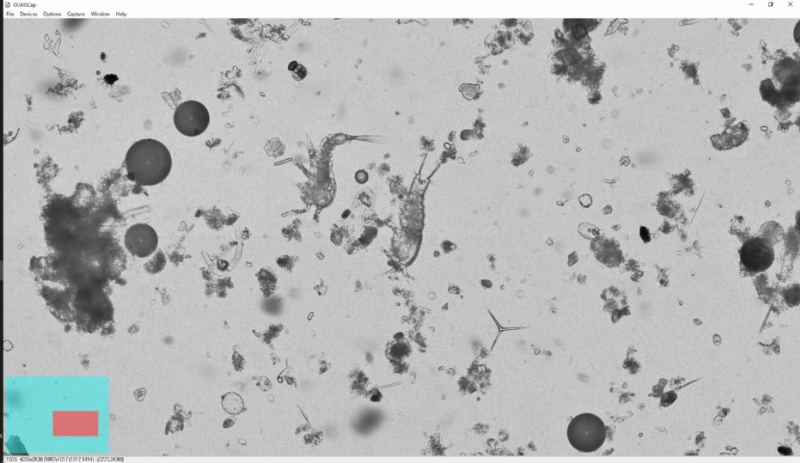

↓家の海水水槽の水を1滴たらして観察してみたところ。謎の生物が!!この顕微鏡はすごい新感覚です。

先日、クラファンで新方式の顕微鏡をポチったという話をしました。届くのを楽しみに待つつもりでポチったのですが、

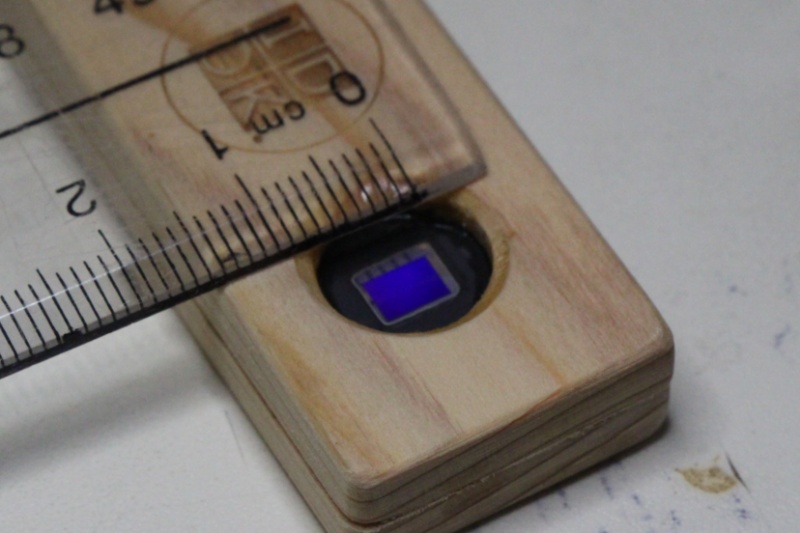

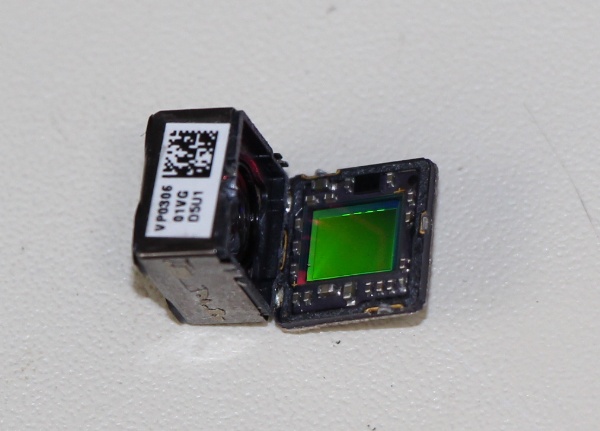

↓送ってもらった装置。USBメモリのようなサイズの本体に、一眼レフでレンズ外した時に見えるような虹色に光るイメージセンサーがむき出しな構造。一眼レフユーザーとしてはちょっとドキドキする構造です。普段はここにホコリが付着しないように気を使っているのに、サンプルを垂らすとは!!!

↓イメージセンサーの対角線は6mmぐらい。コンデジのイメージセンサーぐらいのサイズでしょうか。

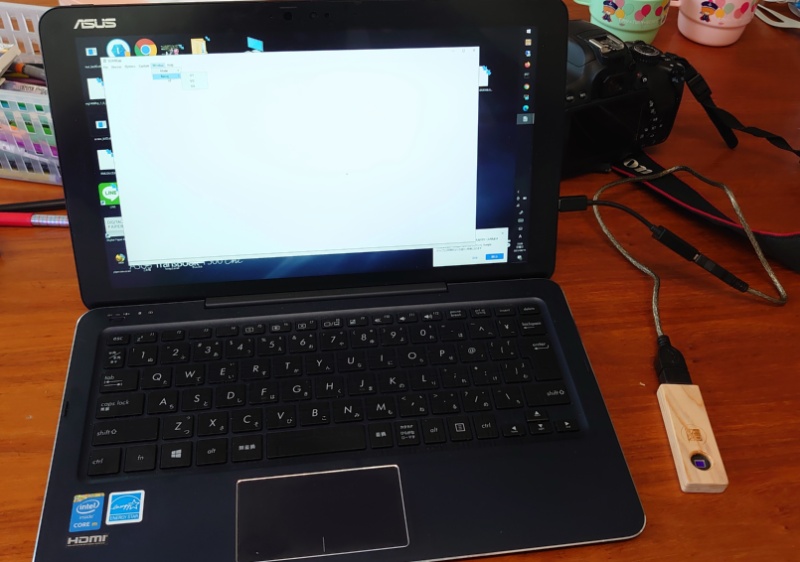

↓この小型顕微鏡は、このようにPCに接続して観察出来るはずなのですが、ここで問題が。

この顕微鏡はUSB3.0で接続する必要があるとの事、しかしうちの個人用ノートPCは古くてUSB3.0のmicroUSB端子しかない(奇妙な形している端子です)。しかもキーボード側では無くディスプレイ側に端子が付いているので、顕微鏡を平置きで使用するには変換&延長ケーブルが必要です。ダメ元で3.0対応では無い普通のUSB変換ケーブルでつないでみましたが、残念ながら認識しませんでした。

Amazon必死に探して見つけた。この超レア変換端子とUSB3.0対応の延長ケーブル買う必要がありそうです。

最近のノートパソコンなら問題無く接続できるはずです。

↓仕方ないので、今回はデスクトップPCにこんな感じで接続して使いました。

デスクトップPCにつないだところ問題なく認識しました。zoomとかのWebミーティングソフトを立ち上げるとWebカメラと同じUVC(USB video class)として認識しますが、Webカメラとしては使えず、専用ソフトでのみ観察出来るようです。

さて観察です。

↓うちの海水水槽の砂付近を少し巻きあげた水を採取して、この顕微鏡のイメージセンサーに1滴たらします。

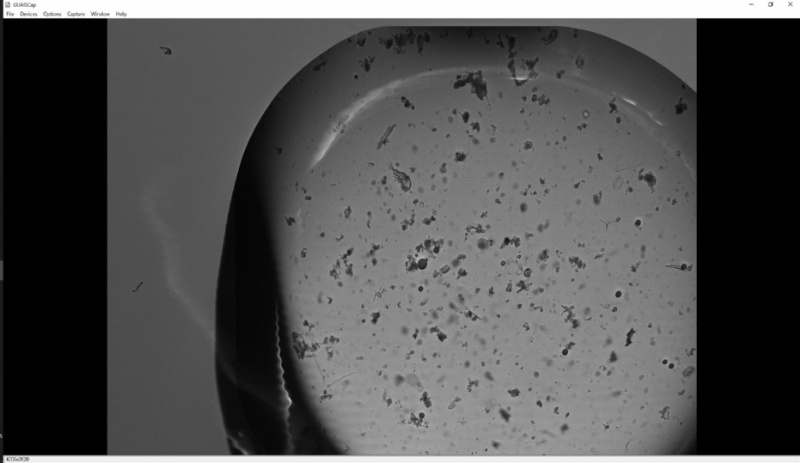

↓おおおおおおおおお!!!!!!!これがイメージセンサー全景表示。丸い水滴がそのまま映っています。宣伝通りピント合わせなどは必要なく、くっきりと鮮明に映し出されます。

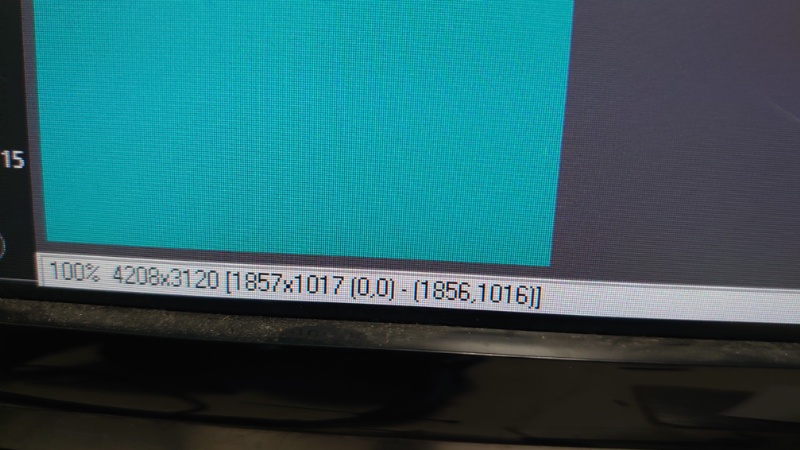

↓センサーは4208x3120の解像度があるようです。

↓これは拡大表示(等ピクセル表示)したところ、うちのディスプレイはフルHDなので全体の4分の1も表示出来ません。マウスのドラッグで「何かいるかな〜」と画面内で探検出来ます。これは楽しい。画面に表示される映像は遅延無しのリアルタイムで全域がスキャンされて動画としてPCに送られてきているようです。

残念ながら現時点でのソフトには動画撮影機能がついていませんでしたが、今でも画面キャプチャーソフトとか使えば動画撮影も可能でしょう。

静止画での紹介ては分からないと思いますが、この謎のエビみたいな生物の10分の1以下の大きさの細長いナメクジみたいなやつとか、丸いやつや、足がいっぱいあるやつや、多種多様の生物が画面内をにぎやかに走り回っています。次回は動画撮影してお見せする予定です。

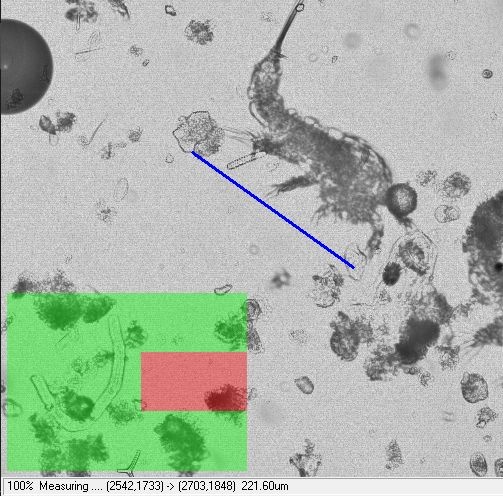

↓ドラッグして長さを測定する機能がありました。

この謎の生物は221μm(1ミリメートルの5分の1ぐらい)のようです。

- 「水を1滴たらして観察」って用途で非常に強力。Android/iOSアプリの開発が待たれる。

- イメージセンサーがくぼんだところにあるので、接着細胞を観察するのに向かない。何か工夫が必要。

- 上から明るい光を照射する必要。

- 生き物は活発に動き回るので、上からカバーガラスで抑えて動きを少し封じたいけど、くぼみが小さく、そんな小さなカバーガラス無いので工夫が必要。

- イメージセンサーはむき出しじゃなく何らかの直進する光のみを透過させるレイヤーがはってあると思うけど、耐久性が少し不安。使用後は何度も水をぶしゃーとかけて水を吸い取る。を繰り返して表面を「ふきとる」ってことはしないように気を付けて後片付けしました(これ、借り物の装置だしw)

- イメージセンサーの上はどれぐらい上まで焦点が合うのかな?カバーガラス程度(厚さ0.17mm)なら焦点合うなら、その上で観察することは可能か?ちょっとやってみるか。

- 使用していると装置全体がほんのり暖かくなる。

- 本業がらみで、これを体内に埋め込む妄想。オプトジェネティクスと一緒に使ってBMIに使えるんじゃないか?

- バイオリアクターでのオンライン細胞観察に使えそう。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2021.08.05

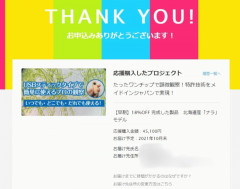

新方式のUSB顕微鏡「AminoME(アミノメ)」をクラファン注文!焦点合わせ不要で手軽に自宅顕微鏡観察可能(2021年物欲61)

新方式のUSB顕微鏡「AminoME(アミノメ)」をクラファン注文!焦点合わせ不要で手軽に自宅顕微鏡観察可能(2021年物欲61)

↑BX.COM

↑BX.COM

↓クラファンと言っても2021年10月お届けなので、先行販売みたいなもんですね。

どうやら名前が決まったばかりらしい。

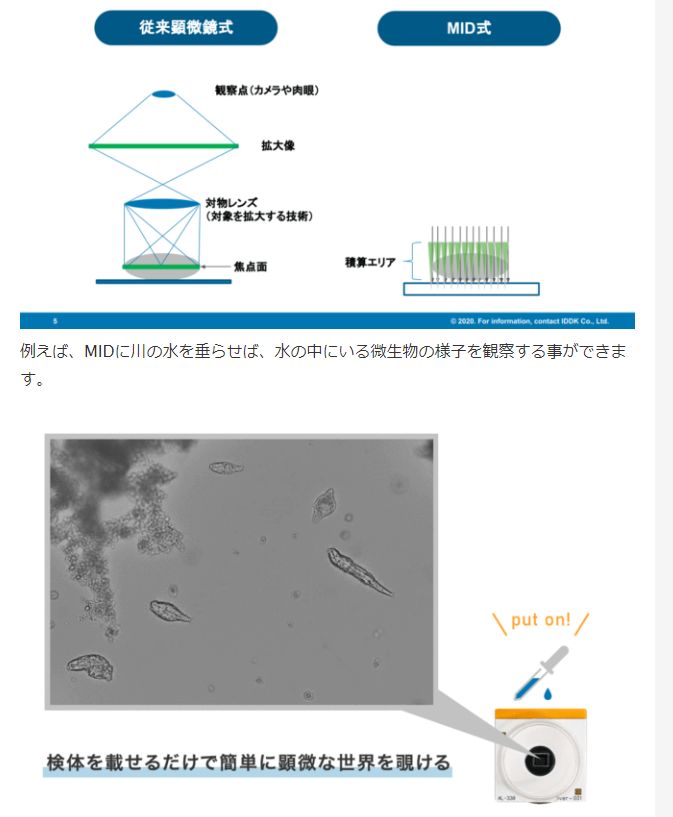

| Q:光学顕微鏡に換算すると、その倍率は、何倍から何倍ぐらいになりますか? A:原理が違うので正確な比較は難しいですが、弊社プロユースモデルCellanyのお客様からは接眼レンズと対物レンズを使うタイプですと、150倍〜250倍の位相差顕微鏡のような見え方とコメント頂いております。今回はCellanyと同じデバイスを使用しております。 |

↓これ、普通の顕微鏡とまったく異なる仕組みっぽいです。トンボの複眼的な仕組みでしょうか。イメージセンサーの上に垂直に入ってくる光のみを通し、ナナメから光が入らないようにする感じ?位相差観察的に透明なものが見えやすくなるのはどういう原理だろう?

↓注文したのはこれ

Makuake|たったワンチップで顕微観察!特許技術をメイドインジャパンで実現!|マクアケ - アタラシイものや体験の応援購入サービス116イイネ

少し残念なのは、現状でWindows10のみ対応で、専用ソフトが必要なみたいです。Webカメラとして認識してくれると色々と使いやすいんですが取得した映像の処理をソフトウェアでやっているんでしょうか?

ピントがボケやすいタイムラプス撮影に使いたいので、Raspberry Piにつなげると良いんだけど・・・・・一般的にはスマホに接続して使えると良いね。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2021.07.07

顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応出来る超小型保温インキュベーターVersion2(総予算3000円)

顕微鏡上でのタイムラプス撮影にも対応出来る超小型保温インキュベーターVersion2(総予算3000円)

↑BX.COM

↑BX.COM

以前作った簡易保温装置もうまく使えていますが

↓こんな容器をでデザインして3Dプリンターで出力しました。低面積はiPhone12ProMaxと同じサイズ。なぜなら

↓この容器の上下を100円ショップで100円で買えるガラスフィルムでふさぎます。一番大きなサイズがiPhone12ProMaxでした。

この薄いガラスが100円で買えるのはDIY的に素晴らしいです。しかしこのガラスフィルムふだん1000円程度で買って使っているスマホ用のガラスフィルムより若干分厚い。。。。厚さがちょっと分厚く0.5mmぐらいある。顕微鏡上で使う時の焦点距離が足りるか少し不安はあります。DIY細胞培養の観察ではそこまで高倍率の対物レンズは使わないので大丈夫だとは思いますが。。。。最悪、底のガラスは取っ払ってしまって使えば良いと思います。

自分でこの白い容器を出力したい人は3Dプリンター用のデータ置いておきます。

.stlファイル

ケーブル用の穴とか、ネジ穴は開けてないので自分でドリルなり半田ごてなりで開けてください。

↓この容器内に40mmx40mmの小型ファンと加熱用のPTCヒーターを入れます。

PTCヒーターは温度が上がると抵抗値が上昇して電流が減るので結果として自身で温度制御してしまうヒーターで、今回使用したのは80℃2-5W、12Vという仕様の品。

これです。2個で700円送料込み

ファンは安いファンだと振動が邪魔だしうるさいし、耐久性が無いしとのことで効果な静音ファン使ってます。

1個800円。安いファンなら1個200円ぐらいで買えるのになぁ。。。。。

40mm角、3300rpmの低速タイプ

↓温度センサー付きのリレーはバージョン1と同じやつです。残念ながら電極の場所の関係で逆さま向きにとりつけることに・・・むー。

1個300円ぐらい

このリレーは色々なメーカーがコピーしていますがXH-W1209という商品のコピー品みたいです。説明書

- リンク(www.wav-j.com/suppor...) 1 users(PDF直リンク)

↓配線していきます。

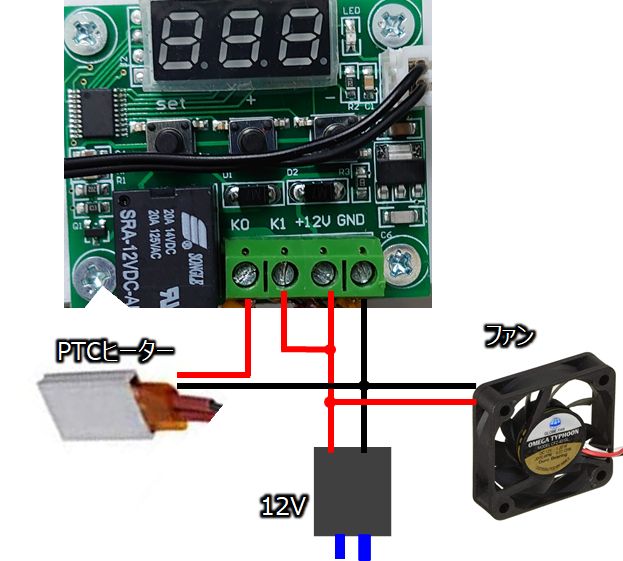

↓配線図です。

PTCヒーターにたまった熱がなかなか周囲に拡散しないのでファンは常時動作させた方が温度振幅が小さくなります。

使っている部品を考えると12V1A(12W)の電源があれば十分なはずなのですが、なぜか12V1Aのアダプターでは電流流れ過ぎてアダプターがシャットダウンしてしまったので12V1.5A(18W)のアダプターを使っています。1個1000円ぐらい

- Amazon.co.jp : 12V 1.5A(amazon)

6個で850円

必須では無いですが、ACアダプターに接続する部分のためにいつもこういうケーブル使っています。

10個で300円。

このプラグはいつもこれ↓とセットで各種接続部を着脱式にするのに使っています。

安いし。

上下をiPhoneのガラス保護フィルムでふさいで出来上がり

高いファンを使っているので動作音はほぼ無音です。リレーのスイッチONがカチカチと数分に1回するぐらい。

リレーの設定は37℃一定にする場合は36.7℃設定、ヒステリシス0.3℃。これで36.7〜37.5℃ぐらいは数分ごとに行ったり来たりします。小さくて熱容量が少ないのでちょっと温度安定性は低めだけど、まあ問題無いでしょう。

1個作るのに必要な費用は

| ガラスフィルム×2 | 220円 |

| 12V温度リレー | 350円 |

| PTCヒーター | 350円 |

| ファン | 800円 |

| ヒートシンク | 150円 |

| ACアダプター受けプラグ | 30円 |

| ACアダプタ | 1000円 |

| 計 | 2900円 |

うん、これは色々と便利に使えるかもしれない。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

2021.06.23

個人のタイムラプスプロジェクトをリアルタイム配信するためのサイト「lapse-time.com」を公開

個人のタイムラプスプロジェクトをリアルタイム配信するためのサイト「lapse-time.com」を公開

↑BX.COM

↑BX.COM

ちょうど良いサイトが無かったので作りました。それっぽいドメイン取得してみた!

Shojinmeat Project 12 users

顕微鏡の接眼レンズにハメるUSBカメラはコレ

ネットへの送信はRaspberry Piを使ってます。

保温装置はコレ

今回はオリンパスの高い顕微鏡で撮影していますが、ちょっと画質は落ちるでしょうが先日紹介した中華顕微鏡とDIY位相差フィルターでも同じように撮影出来るはずです。

スキルがあれば出費2万円ほどで顕微鏡、Raspberry Pi、USB接続のWebカメラを購入して顕微鏡タイムラプス配信出来る環境が整いました。まだちょっと敷居が高いですねえ。。。。。さらに使い勝手良く改造していきたいです。

今後の改良ポイントです。(個人的メモ)

- (1)撮影した画像をサイトに送信するためのRaspberry Piは現在UI無しで同じWifi内のPCからSSHログインして制御する方式です。誰でも使えるように3.5インチのタッチパネル液晶でも接続してWebUIでWifi接続やプロジェクト名、撮影頻度などを制御出来るようにしたい。代替案としては。

- (2)lapse-time.com上からプロジェクトの分割出来るようにする。たとえば「fablab4」という名前のプロジェクトならサイト上の操作で「fablab4-2」に移行ということが出来るように

- (3)現在の動画の作製頻度は3時間に1回。動画合成をレンタルサーバーでやると負荷大きすぎるので動画作成は自宅の余っているRaspberry Pi zeroにダウンロードしてそこで動画合成してサイトに戻すという仕組みになっております。非力なRaspberry Piな事もあり動画1つの合成に1時間かかっていて、現在では最大3つのプロジェクトを同時に動画作成する程度のキャパシティーしかありません。画像合成用の装置をRaspberry Pi4あたりにするとキャパシティー10倍ぐらいにはなると思うのでリプレイスしようと思います。

- (4)動画合成用のRaspberry Piは現在サイト側の全ての動画をバックアップする仕組みになっている。容量的に厳しいので容量オーバーにならないように定期削除の仕組みを作る。

- (5)37℃保温装置が大きすぎるので顕微鏡に載せられるサイズに小さく作り直す。加湿も出来るように(今回の装置では数日で培地が飛んで干からびて細胞が死んでしまった)

- (6)タイムラプス撮影時の明るさがまたたき気味、明るさを一定に保つように改造

- (7)lapse-time.comの表示を英語表示、日本語表示分けられるように

- (8)lapse-time.comの使用方法の説明書きを詳しく。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.06.09

DIY位相差顕微鏡観察がかなり優秀!基本的に透明で見えずらい細胞が見えやすく。

DIY位相差顕微鏡観察がかなり優秀!基本的に透明で見えずらい細胞が見えやすく。

↑BX.COM

↑BX.COM

半信半疑だったのですが顕微鏡のライト部分にこんなパーツを挿入するだけでかなりの効果が確認出来ました。

これまで中華の1万円以下の倒立顕微鏡

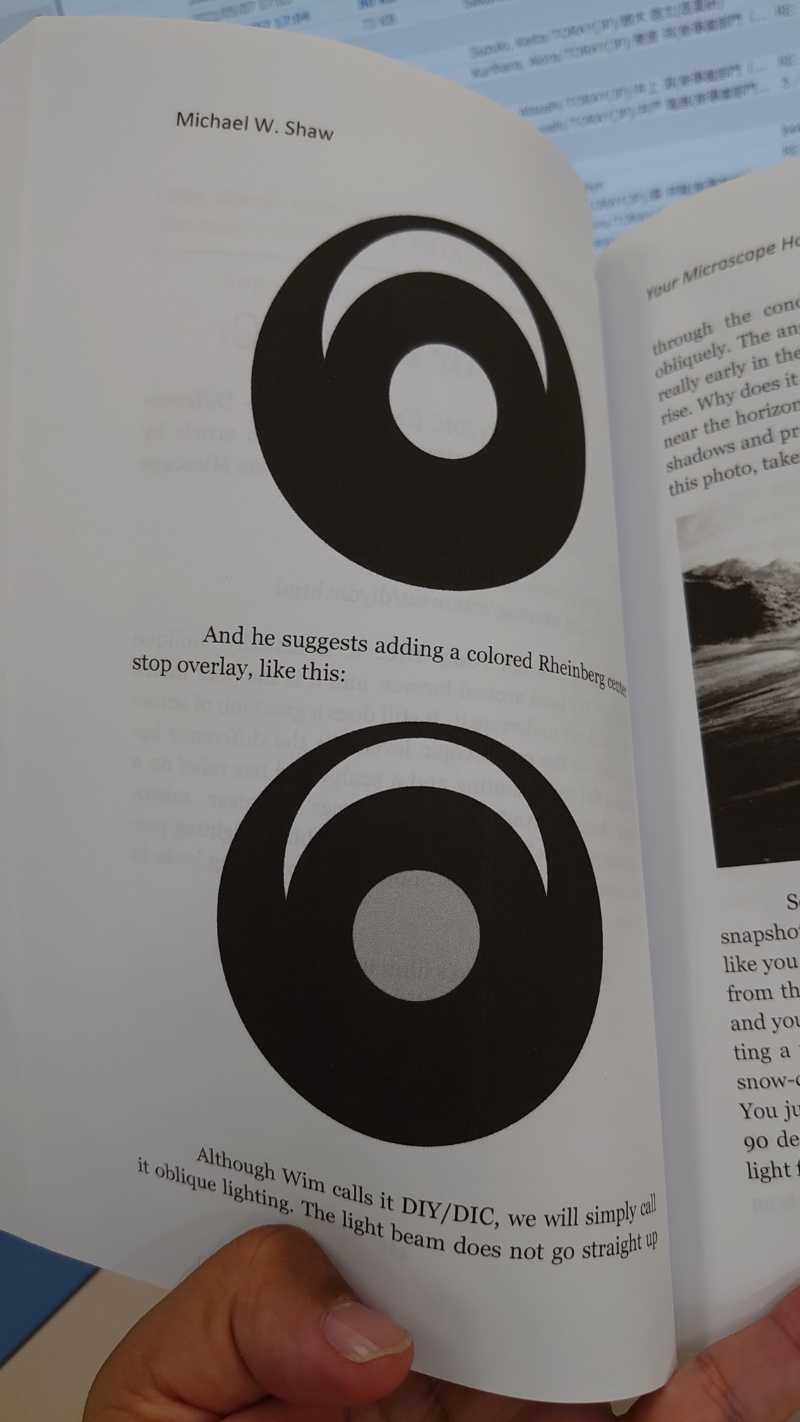

残念ながら微分干渉や位相差はかなり高度で複雑な仕組みでありDIYで実現するのは難しい技術だと思っていたのですが、下記の本を真似てDIY位相差観察を試みたところ、かなり効果があることが分かりました。これは使える!

↓本に書いてあるDIY位相差観察のためのフィルターの基本はこんな形が書かれています。

内容はあまりよく理解出来てませんが、中央を通る光と周囲を通る光の光路の長さの違いで光の位相が少しずれその干渉で透明なものが見える?????本にはこのフィルターの形に工夫の余地があること、また中央部分のみカラーフィルターを入れて色の波長を制限してやるなどのテクニックが書かれています。

今回はこの基本フィルターでどのぐらいの効果があるのか試してみました。

↓使用している顕微鏡は基本はこのような青いフィルターが入っています。なんで青いか不明

↓ここに作成したこのパーツを挿入します。

フィルターの作製は3Dプリンターを使いましたが、厚紙とカッターで作ればよいかと。

3Dプリンター出力用のデータは下記です。

この形はOpenSCADで数式としてモデリングしています。下記がスクリプト

$fn=80;

difference(){

cylinder(h=1.5,r=14);

cylinder(h=1.5,r=3);

translate([-2,0,0]){moon();}

}

module moon(){

difference(){

cylinder(h=1.5,r=9);

translate([3,0,0]){cylinder(h=1.5,r=9);}

}}

観察結果

●株化細胞(セルライン)、生きた細胞が一面に底面にはりつている状態

↓中華顕微鏡最大倍率でフィルター無し観察

↓株化細胞(セルライン)を中華顕微鏡最大倍率でそのまま観察

●xxのxx細胞の初代培養観察、生きた細胞が一面に底面に張り付ており、あちこちにデブリ(新んだ生体組織片がある状態)

↓中華顕微鏡の中程度倍率でフィルター無し観察

↓株化細胞(セルライン)を中華顕微鏡最大倍率でそのまま観察

上記は全て自宅にある設備で観察したものです。

これはかなり画期的かもしれない。

もう少しDIY位相差フィルターの形状を試行錯誤してみようかなと思います。

追記

真似してDIY位相差観察した人が成功している!

- こびと研究員@育休(twitter)

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.04.28

顕微鏡やインキュベーターを37℃一定に保てる簡易ヒーターを4000円でDIY

顕微鏡やインキュベーターを37℃一定に保てる簡易ヒーターを4000円でDIY

↑BX.COM

↑BX.COM

やっつけで作りました。

↓これがヒーターと制御ユニット。100円ショップのタッパーに固定してあります。

加熱部分はたぶん自動車のヒーター用の部品だね。PTCヒーターってやつAmazonで2000円ぐらい

温度制御ユニットはこれ、送料込み400円ぐらい

これは「W1209」言われるモジュールだそうで、優れものです。3つのボタンをポチポチと設定し、xx℃超えたらスイッチONまたはOFF。xx+1℃超えたらスイッチOFFとか設定出来ます。

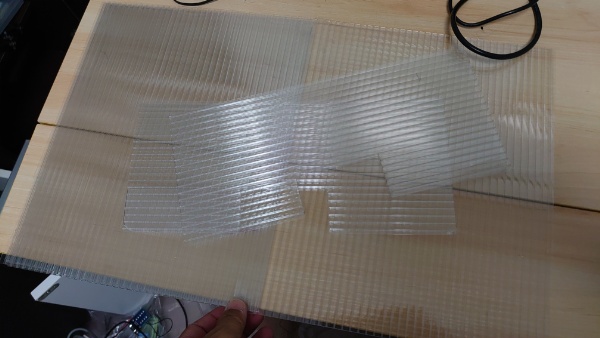

↓吸い込んだ空気を加熱して反対側に吐き出すので、穴をあけます。

↓ヒーターも制御モジュールも12V使用なので、電源はこの120W12Vアダプター。1700円

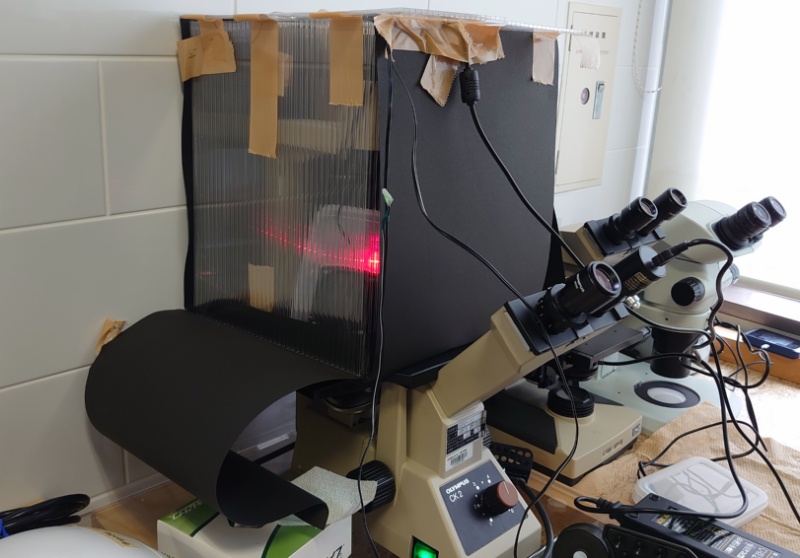

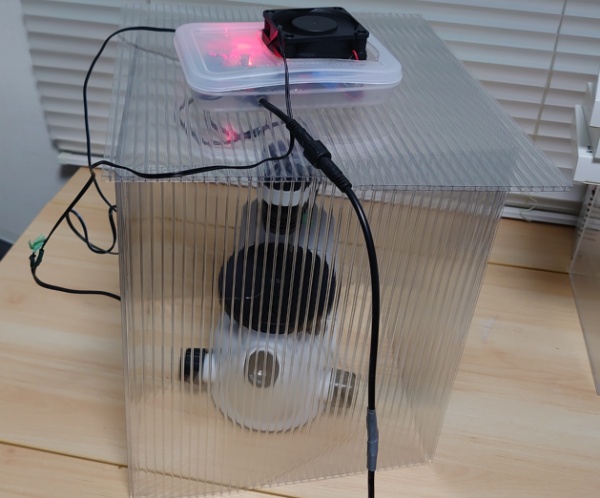

↓今回は顕微鏡を37℃一定に保ちたいので、顕微鏡を覆う箱を作ります。保温性を考えてホームセンターで売っている段ボール構造のポリカ(?)シートをカッターで切って作ります。1m四方で1000円ぐらい。

↓出来上がり。

動作中、このような外から空気を中に送り込む構造にすると頻繁にヒーターのスイッチが入って不経済なので

このように箱の中にこのユニットを入れてしまうと良いです。

室温から37℃に上がるまでに数分かかる非力さですが、しっかりと密閉されて断熱された状況ならもう少し広い空間の温度を維持出来るかもしれません。

(省略されています。全文を読む)

Category:#小型インキュベーター

2021.03.30

4900円の顕微鏡用USBカメラでDIYバイオの顕微鏡観察が別次元のクオリティーに!(2021年物欲60)

4900円の顕微鏡用USBカメラでDIYバイオの顕微鏡観察が別次元のクオリティーに!(2021年物欲60)

↑BX.COM

↑BX.COM

こりゃファイナルアンサーかもしれない。

購入した顕微鏡の接眼レンズにはめるUSBカメラはこちら

1.3Mピクセル版の最大解像度は1280x1024。下記はちょうど半分の大きさにリサイズしてます(横600ピクセル)。1メモリは10μmです。細胞の大きさはだいたい5〜20μmぐらいなので十分な解像度!

いやぁ、自宅でこのクオリティーで画面いっぱいに顕微鏡観察が出来るとは嬉しいね♪。

ちなみに5Mピクセル版の最大解像度は2592x1944らしい。この顕微鏡なら5Mピクセル版を使えば解像度的にメリットあるかも。

この10μmの目盛りのついたスライドガラスはこれ

倒立顕微鏡はこちら。接眼レンズのサイズ23mmと書かれています。今回購入したUSBカメラのサイズが23.2mmと書かれていてぴったりです。

↓箱

↓中身

↓大切に梱包されていて好印象

↓表面の表記。最大解像度は1280x1024とのこと。

↓顕微鏡に差し込む部分。レンズ無しのCCDむき出しだね。そのへんのWebカメラのレンズひっぺがしてCCDをむき出しにしてぴったりサイズの筒を使ってDIYすれば自分で顕微鏡用の装置を作れるのかもしれない。

たとえばドライブレコーダーとかで人気のソニーの超高感度イメージセンサーIMX307をUSBで使えるようにしたモジュールが5000円ほどで買える。

↓端子がminiUSBなのはダメだ。今時USB-Cしか勝たん。ケーブルは付属しているので無問題だけど。

↓中華の倒立顕微鏡の接眼レンズがハマっている部分を外して

↓このモジュールを挿入するだけで出来上がり。

この手のUSB接続Webカメラで自動撮影する時のTIPSを一つ。下記は通常Raspberry Piに接続したUSB接続Webカメラで撮影する時のスクリプトですが。

- fswebcam -r 1280x720 --no-banner capture.jpg

- fswebcam -S 10 --no-banner -r 1280x720 capture.jpg

下記を見ると

下記のようにすると単純に3秒待ってから撮影してくれるらしいので、こちらでも良いかも

- fswebcam -D 3 --no-banner -r 1280x720 capture.jpg

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.03.02

DIY顕微鏡の能力を2000円のキャリブレーション・スライドガラスで確認する。接着している細胞の大きさはだいたい10マイクロメートルぐらい

DIY顕微鏡の能力を2000円のキャリブレーション・スライドガラスで確認する。接着している細胞の大きさはだいたい10マイクロメートルぐらい

↑BX.COM

↑BX.COM

↓これ

俺はAmazonで以前1300円で買ったんだけど、今見ると2239円だね。

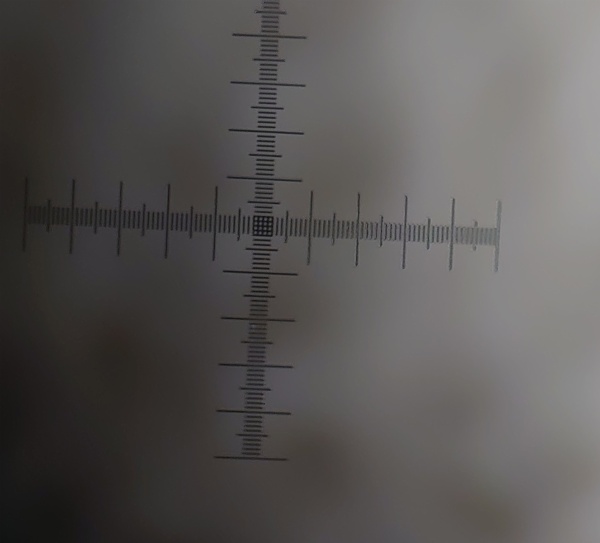

↓我が家にある最強性能の中華倒立顕微鏡で見てみます。

これ↓1万円で買えて素晴らしい性能!

↓Webカメラで撮影。2000円のWebカメラなので微妙に解像度が荒い。

↓スマホで撮影。今時はスマホのカメラの性能が良いね。SONYのXperia 1の標準カメラと望遠カメラ。

↓撮影した画像をピクセル等倍まで拡大

1メモリが0.01mmすなわち10マイクロメートルで細胞1個と同じ大きさです。それなりに細胞観察出来るはず

↓次によくあるタイプのスマホのカメラにくっつけるタイプのレンズ

これ↓

この手のタイプの簡易顕微鏡の性能はこれまでDIYしたレンズと似たようなものです。

↓ピクセル等倍まで拡大

細胞は見えるだろうけど、もう少し解像度が欲しいところ。

う〜む。中華1万円の顕微鏡の解像度が接眼レンズ16倍、対物レンズ20倍なので倍率320倍。一方、スマホ取り付け型の簡易顕微鏡は倍率1000倍とか箱には書いてあるけど実際は倍率100倍も無いね。

使い勝手の良い簡易型で300倍ぐらいある商品があると良いんだけど。。。。。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2021.02.04

Urs Gaudenzが主宰するスイス拠点のGaudiLabsが面白い。多数のDIYバイオに使える機器を開発・販売

Urs Gaudenzが主宰するスイス拠点のGaudiLabsが面白い。多数のDIYバイオに使える機器を開発・販売

↑BX.COM

↑BX.COM

Webページ

- chってスイスなんだ。

Facebookページ

主宰者はブラシレスモーターとかハードウェア専門らしいけどショップには魅力的なDIYキットが多数

- オープン・テルミン(楽器)/169ユーロ

- オープン・マイクロ流路プラットフォーム/945ユーロ

- ポケットPCR/99ユーロ

GaudiShop ? Open Technology2イイネ

完全オープンソースでgithubで公開されています。

他にも光ファイバーを使った分光光度計

DIY分注装置、DIYバイオプリンティング装置

- DVDの光学パーツを使った共焦点レーザー顕微鏡(レーザースキャニング顕微鏡)

Welcome to ? DVD Laser Scanner Microscope7イイネ

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカー団体・コミュニティー

2020.12.08

2000円のUSB接続タイプの顕微鏡WebカメラがそれなりにDIYバイオ自宅培養観察に使えそう(2020年物欲56)

2000円のUSB接続タイプの顕微鏡WebカメラがそれなりにDIYバイオ自宅培養観察に使えそう(2020年物欲56)

↑BX.COM

↑BX.COM

購入したのはこれ↓

↓中身

↓観察してみたのは床に転がっていたSDカード

↓自在に角度を固定出来る台座が付いているのもこの製品を選んだポイントです。

↓パソコンに接続してSkypeのテスト画面でチェックしてみました。最小倍率

↓中くらいの倍率

1000円札を撮影

↓最低倍率

↓最高倍率

過去にジャンクiPhoneから取り出したレンズや、レーザーポインターのレンズで撮影しましたが、

ただ、倍率は高いのですが、プラスチックレンズ(たぶん)のためかコントラストが悪いです。シャープさで言うとジャンクiPhoneのレンズが一番シャープかな?ガラスレンズ採用のUSB顕微鏡カメラとか無いかな?

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2019.10.25

ニコンの顕微鏡写真コンテスト「Small Word」2019年版の受賞者が発表

ニコンの顕微鏡写真コンテスト「Small Word」2019年版の受賞者が発表

↑BX.COM

↑BX.COM

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2019.08.15

DIYバイオ関係のブースを8月3〜4日に開催されたMaker Faire Tokyo2019でチェック

DIYバイオ関係のブースを8月3〜4日に開催されたMaker Faire Tokyo2019でチェック

↑BX.COM

↑BX.COM

今年も行ってきました!残念ながら今回は時間が2時間ほどしか無くてさらっと会場を回っただけになってしまい残念。年1回なのになあ。まあ相変わらずDIYバイオ関連のブースは数えるほどでしたが。

会場はどんどん大きくなっている気がします。

キッズコーナーが年々充実していきます。実演コーナーも充実しており小学生ぐらいの子供を遊ばせるのに良い感じです。

あとは「School Maker Faire」として高校(?)のDIY関係の部活動(?)のブースがありましたね。これ系のブースは今後もデカくなってきそうな気がします。Maker Faire Tokyoが夏コミより規模が小さい理由は無いと思うんですよね。

あれ?トークセッションしているところから聞き覚えのある声が

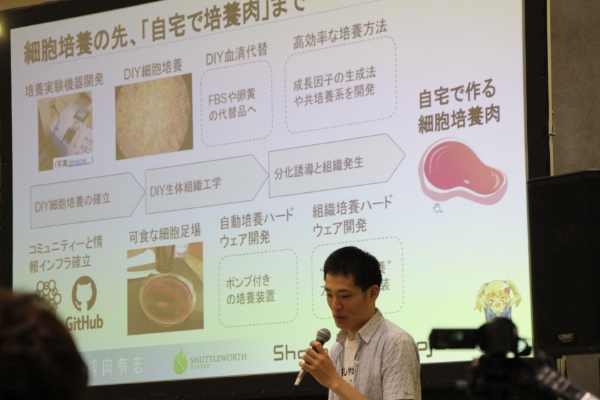

培養肉を目指すShojinmeat/インテグリカルチャーの羽生氏でした。非常に多くの聴衆を引き付けている感じ。

例年出展しているYCAMバイオリサーチのブースです。しまった。。。。中の人とダベっていたら写真撮り損ねた。。。。

2016年の出展の様子↓

今年はより実践的になりオックスフォードナノポアテクノロジーのUSB接続DNAシークエンサーMinIONを展示してました。2日目はDNAシークエンスの実演していたとのこと。

おお、YCAMの津田様は「パーソナル・バイオテクノロジー」で2019〜2022年の科研費を取得してますね。

| 多様な個人がバイオテクノロジーを扱うための知識や実験機材を手元に備え、自分たちの問題意識に基づいて芸術表現や文化活動、課題解決、さらに衣食住など身近な日常生活での活用に取り組む動きを「パーソナル・バイオテクノロジー」として定義づけ、多様なグループや個人との連携による作品制作および学習プログラム開発等を通じて、その可能性や具体像を素描し、その成果を広く一般に共有する。 |

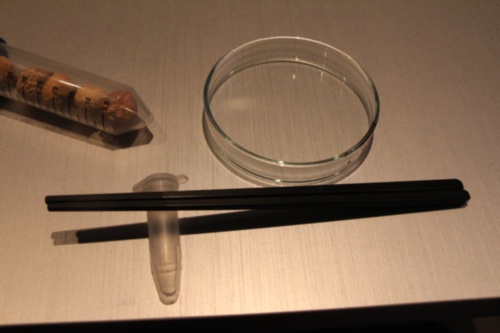

何度も紹介している培養肉を目指すShojinmeatのブースです。先ほどトークセッションしていた羽生氏が帰ってきて対応してました。生意気そうなチビっこの質問にもきちんと答えるのはさすがです!

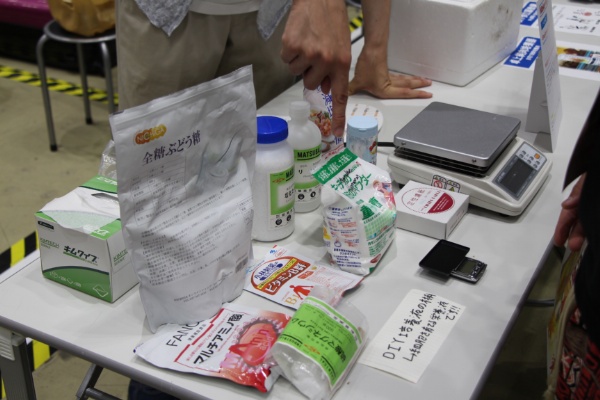

Shojinmeatで現在開発している培養液の原材料が展示してありました。すべて食品グレードのものなので、これで培養した肉は食品として問題無いだろうというロジック。

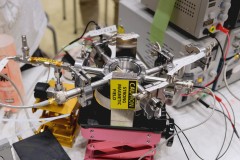

DIYバイオ界隈のスーパー高校生2(もう卒業したんだっけ?)の金子颯汰氏の開発したDIY倒立顕微鏡が展示されていました。

今回のMaker Faireでは「料理DIY」のブースが複数ありました。

宮城大学、分子調理学研究室の「分子料理でお茶会」。すりつぶした材料をメチルセルロースのつなぎでシート状にした宇宙食みたいなやつとか、CO2を色々な料理に入れたりとかを体験出来るようになってました。

この研究室↓

- 石川 伸一 | 公立大学法人 宮城大学 - MYU

夜食日記 29 users16イイネ

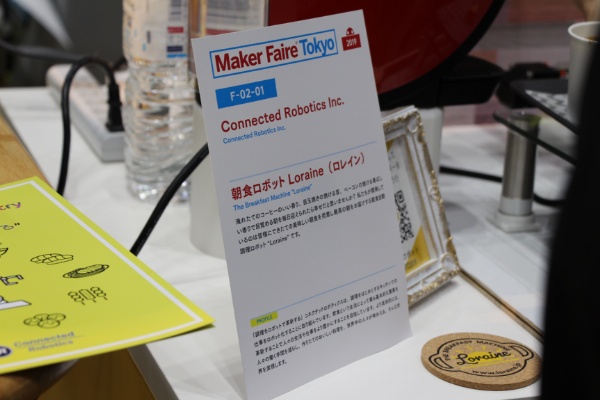

こちらは企業ですね。調理ロボットを開発する会社のようです。農工大発なのかな?

- コネクテッドロボティクス株式会社 2 users197イイネ

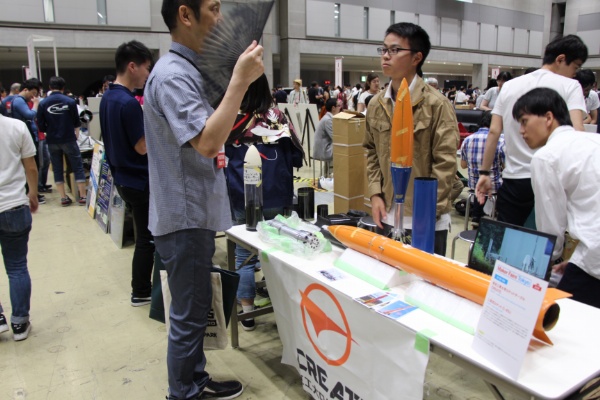

その他DIYバイオとは関係無いですが、昨今の盛り上がりを受けて宇宙関係のミニロケットを作っている団体が多数出展してました。

紙飛行機世界チャンピオンのトークセッション&著書の先行販売しててサインしてもらえました。

なんじゃこりゃ(笑)↓

しかし、行われたのは8月の第1週の週末、よく週末は夏コミなので多趣味な人にとっては2週連続はつらいんじゃないでしょうか?笑。

来年こそは出展したい。

以下、その他の人の紹介記事

Maker Faire Tokyo 2019 で気になった展示まとめ - Togetter

Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019 Day 1フォトレポート 6 users32イイネ

Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019レポート #1|自宅のリビングで作った「粒子加速器」に度肝を抜かれる 264 users254イイネ

Make: Japan | Maker Faire Tokyo2019 レポート #2|フードテックが実現する培養肉や不思議な食品に次世代型食品リサイクル 4 users8イイネ - Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019レポート#3|「網膜投影HMD」で未来のインターフェイスを体験する 2 users27イイネ

Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019レポート#4|直径約8cm、45×120解像度の球体ディスプレイ「neon」の進化1イイネ

Make: Japan | 「たのしいmicro:bitコンテスト2019」Maker Faire Tokyo 2019にて決勝大会が行われました! 1 users

Make: Japan | Maker Faire Tokyo 2019レポート#5|森とつながる、森の声を聞くプロトタイプデバイス 1 users3イイネ - Maker Faire Tokyo 2019 - 今年も盛り上があったモノ作りのお祭り (1) 大人も子供も夢中 | マイナビニュース 5 users2イイネ

- 自由な発想のモノがあふれている「Maker Faire Tokyo 2019」に行ってきた! | デジモノステーション 3 users4イイネ

「からくり計算器」「ゲームボーイシンセサイザー」「手のひらサイズお絵かきマシン」──“自作”の祭典「Maker Faire Tokyo 2019」で見た個性的な作品たち (1/2) - ITmedia NEWS 29 users47イイネ

有明は今年もアツい!??ものづくりの祭典「Maker Faire Tokyo 2019」開催中 | fabcross 4 users9イイネ

ASCII.jp:ものづくりの祭典「Maker Faire」で見つけた楽しい創作物たち (1/4)2イイネ

夏休みの宿題探しに最適、大人も子供も楽しめる「Maker Faire Tokyo 2019」 - BCN+R2イイネ

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカーイベント

2019.08.01

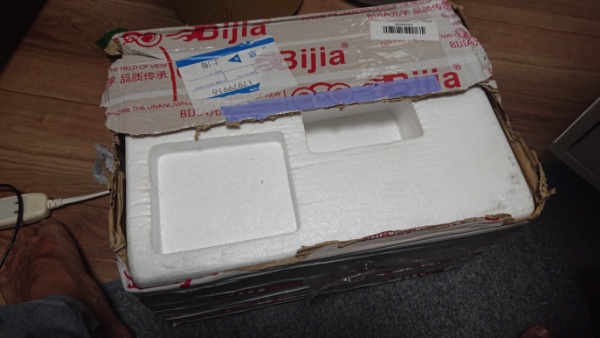

中華な激安の倒立型顕微鏡がハイクオリティーで感動した!

中華な激安の倒立型顕微鏡がハイクオリティーで感動した!

↑BX.COM

↑BX.COM

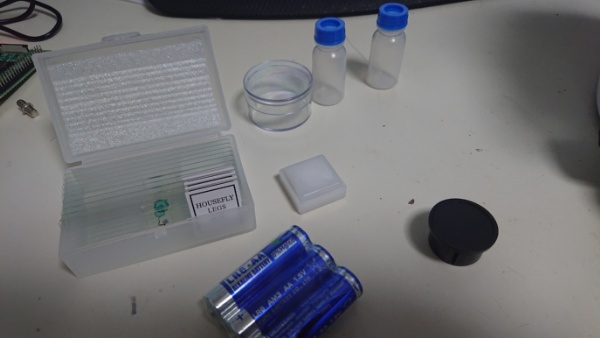

まず見た目がホンモノっぽいのが良い。そして顕微鏡としての性能も申し分ないです。

購入した商品は先日紹介した↓です。中国Aliexpressで購入。

追記

なんか入手性が低くなってきた?下記ではまだ買えそう。

別名は「Iqcrew In50」かな?

↓先日の夜光虫モドキをスマホカメラで撮影。非常にクリアな視界です。周囲までピンボケ無し。

↓箱。税関で開けられた気配。中の発泡スチロールケースは無傷ですが、上のダンボールの箱はヨレヨレボロボロです。箱はデカいですが、ドキドキするほど軽いです(~^;全てプラ製なのでそんなものかと。

↓箱の中身。

↓中身全て、顕微鏡のステージの上に乗っているんは先日から飼育している夜光虫モドキのボトルです。

↓接眼レンズは10xと16x

↓対物レンズは4x、10x、20xの3種類。接眼レンズと合わせて40〜320倍で観察することが出来ます。

↓付属品はどうでも良い感じです。乾電池は単3が3つ付属しています。これは本体に照明が内蔵されているからです。

↓裏面を開けると電池を入れる部分があります。電池3個ってことはどうせ降圧してLED光らせているだけだろうから、余っているエネループを使う事にして、付属の電池は子供のプラレール用にまわしました。(※プラレールは電池1個なのでエネループ(1.2V)だと非力なんです)

↓顕微鏡カバーが付いているのは素晴らしい。ホコリ溜まりますからね。

↓スマホなどで撮影するための吸盤付ステージが付属しています。

↓撮影してみたところ、非常にクリアな視界で周囲までピンボケ無し。これはプラレンズ?ガラスレンズ?文句ないクオリティーです。

↓ただし目で見ている時は良いんですが、実際の撮影像はこんな感じでスマホカメラの視野全体を有効活用出来ていません。ちと勿体ない。スマホカメラの接近が足りない?うちのスマホカメラが最近の流行りで広角過ぎるのかもしれません。

この顕微鏡の製造元のBIJIAは光学関連を売りにする中国のメーカーでしょうか?本体も素晴らしいし、レンズも素晴らしいし、この値段でこのクオリティーの倒立型顕微鏡が手に入るのは素晴らしいです。

惜しいのはやはり透明なサンプルが見えにくい。位相差実現するフィルターをDIYしたいところです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2019.07.22

ウミホタル(夜光虫)もどきを顕微鏡観察!。DIY顕微鏡の改良すべき点が色々と見えてきた。

ウミホタル(夜光虫)もどきを顕微鏡観察!。DIY顕微鏡の改良すべき点が色々と見えてきた。

↑BX.COM

↑BX.COM

このドラ焼きというか半月状のやつかな?↓wikipediaとそっくりです。

なんかどんどん発光が弱くなってきているような(汗)。。。。原因を調べるべく顕微鏡観察してみたというわけです。使った顕微鏡は以前に紹介したRaspberry Piとレーザーポインターのレンズで作ったDIY倒立型顕微鏡です。くっそ適当なやつ。こんな感じ↓

↓Raspberry Piの公式カメラユニットの上にレーザーポインターのレンズを載せています。使用するレンズは当初ジャンクiPhoneを分解して取り出したレンズを使っていましたが、レーザーポインター用の3mmレンズの方が視野が広くて良いことが分かったので最近ではそちらを使っています。

本当はレンズを固定したいところですが、このRaspberry Piもカメラユニットも別用途でも使っているので、観察する時だけ上にこのようにレンズ乗っけて使っている状況です。う〜ん、美しくない。

- (1)ピント合わせを微調整出来る仕組みになっておらず、微調整がやりにくい。顕微鏡のステージみたいな仕組みが欲しい。

- (2)さらに、この顕微鏡はカメラユニット専用で、目で直接観察出来ません。表示される画面はストリーミングLIVE映像ですが、画像が1秒近く遅延するのでピント合わせがしにくい。

- (3)綺麗な像をとるためには光源の位置、強さに工夫が必要。LEDのような点光源では視野に入って邪魔、しかも撮影ユニットが自動で明るさ調整してくれないのでベストな明るさになるように光源の方を明るさ調整する必要があります。

- (4)対象物が透明すぎて見えにくい。今回は観察対象の境界線が見えやすくなるように横から光を当てて誤魔化しましたが、それでも見にくい。何か下記で少し検討したような位相差とか微分干渉的なレンズの工夫が必要。

| 細胞は透明なので見えにくい。偏光・微分干渉フィルターをDIYする方法を教える本を購入「YOUR MICROSCOPE HOBBY」 /バイオハッカー・ジャパン |

もう面倒なので市販の倒立型顕微鏡買ってしまおうかなとも思っています。「倒立型顕微鏡」とは下から観察するタイプの顕微鏡です。今回のように無菌的に培養している生物を観察するためにはフタは開けたくないので下から培養するのが一番なのです。なぜか自由研究的用途で市場に出回っているのは上から観察する「正立型」ばかりで「倒立型」ははほとんど見当たりませんが下記が見つかります。

(候補1)iQcrew(日本のAmazon)

1万円ほど高くなりますがPC接続のカメラ付きモデルもあり。

(候補2)TELMUというメーカー(amazonスペイン、日本への発送不可)

(候補3)OPT-EDU(aliexpress)

どれも顕微鏡本体は同じにみえます。見た目もちょっと本格的でかっこよい!しかしDIYバイオ用のモノが増えすぎて置き場所に困るんだよねぇ。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2019.02.28

細胞は透明なので見えにくい。偏光・微分干渉フィルターをDIYする方法を教える本を購入「YOUR MICROSCOPE HOBBY」

細胞は透明なので見えにくい。偏光・微分干渉フィルターをDIYする方法を教える本を購入「YOUR MICROSCOPE HOBBY」

↑BX.COM

↑BX.COM

顕微鏡で細胞を見たことがある人なら分かるでしょうが、細胞はほとんど透明なので染色するか、特殊なフィルターを通さないと綺麗に観察出来ません。染色することは細胞を殺すことを意味しますので生きたまま観察するためには位相差(Phase-Difference)や微分干渉(Differential interference contrast)フィルターを使うのが一般的ですが、こういったフィルターはとんでもなく高いです。安い顕微鏡が買えてしまうぐらい。これらのフィルターの原理はイマイチよく理解していませんが、観察対象から来る光を2つにわけて別の経路を通過させることで少し波長をずらし、2つの波長の違いを強調して透明なものを見やすくするって感じでしょうか?

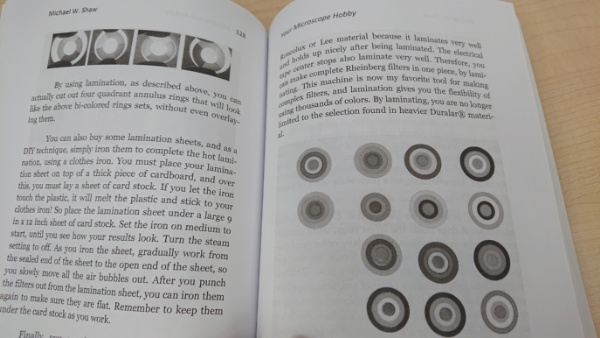

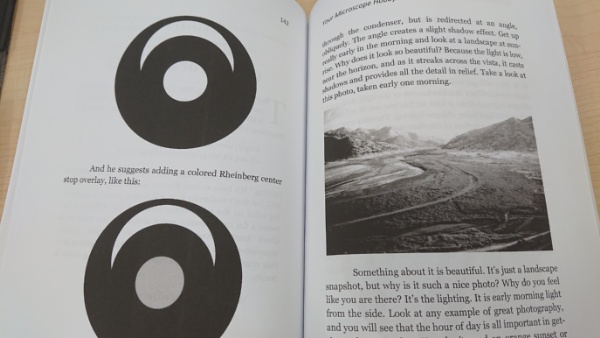

今回購入した上記の本はこれらの「透明なものを見やすくする」という目的を視野の一部にカラーフィルターを設置することで実現してDIYフィルターを作製することを紹介しています。素晴らしい本と思います。

海外出版の英語の本ですが日本のAmazonでも売ってます。

↓表紙です。全体で250ページ。Rheinberg filter(異色照明顕微鏡フィルター)、必要な顕微鏡、必要な道具、フィルターを作るのに必要な素材、フィルターの作り方、Polarization(偏光)フィルター、Oblique(傾斜)、DIC(微分干渉)。顕微鏡に付けるカメラアダプターの作り方、そして作ったフィルターを売ってお金を儲ける方法に触れています。

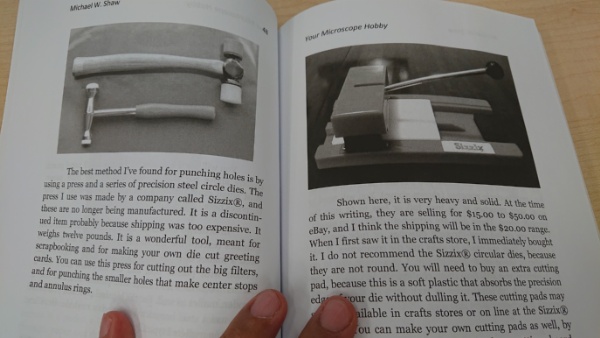

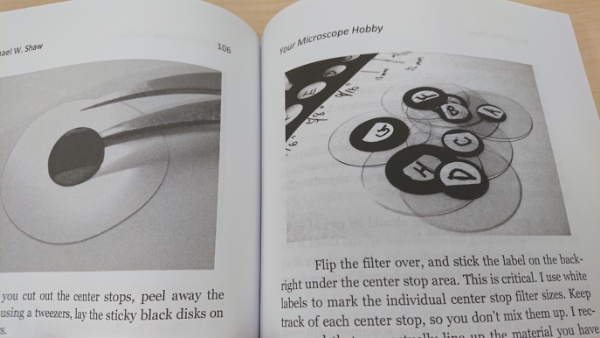

↓作るのに必要な工具についてのページ

↓フィルターの作り方の説明

↓このような形にカラーフィルターを設置することで微分干渉観察が出来るそうです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.10.23

DIY顕微鏡にはレーダーポインター用の3mmレンズが適しているようだ

DIY顕微鏡にはレーダーポインター用の3mmレンズが適しているようだ

↑BX.COM

↑BX.COM

これまでにジャンクiPhoneから取り出したレンズを使ったDIY顕微鏡作りにチャレンジしてきました。

購入したのは下記3種類、3mmレーザーダイオード用、5mmレーザーダイオード用、7mmレーザーダイオード用です。

いずれも5個で300円と安価です。素材はPMMA(いわゆるアクリル樹脂)です。

↓商品はこんな感じでビニール袋に入って1個1個シールされて届きます。

さっそく、Raspberry Piの公式カメラv2に載せていつもの「1000円札」を観察してみました。

↓7mm用

↓5mm用

↓3mm用

↓3mm用の画像をピクセル等倍まで拡大

文字一つが200μmです。どうやら口径の小さなレーザーダイオード用のレンズの方が倍率は高いみたい。3mm用レンズで最大倍率となり、その倍率はiPhone用カメラレンズと同等です。

iPhone用レンズでは視野が丸く切り取られ周囲に暗い部分が出来ていましたがレーザーダイオード用ではそんなことは無く視野全体が使えてます。

ただし、全体的にちょっとピントが甘いような?これはiPhone用レンズがガラスなのに対し、今回のレーザーダイオード用レンズがPMMA(アクリル樹脂)で出来ているためでしょうか?

色々と分かってきました。小さなイメージセンサーやレーザーダイオード用のレンズを使えば倍率が高くなる感じかな?もしかしてレンズとイメージセンサー(カメラ)の距離を調整すれば倍率も変化するかな?

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.10.04

電子顕微鏡を自作したい人のためのページ(テクネックス工房)

電子顕微鏡を自作したい人のためのページ(テクネックス工房)

↑BX.COM

↑BX.COM

ページの出だしは「走査型電子顕微鏡に限れば、熱意さえあれば自作することは十分可能だと思います。」

- 電子顕微鏡の作り方 | テクネックス工房 4 users

- 会社トップページ:テクネックス工房

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.09.18

ジャンクiPhoneのレンズとRaspberry Piを使いタイムラプス撮影やWebストリーミング可能な倒立顕微鏡をDIY

ジャンクiPhoneのレンズとRaspberry Piを使いタイムラプス撮影やWebストリーミング可能な倒立顕微鏡をDIY

↑BX.COM

↑BX.COM

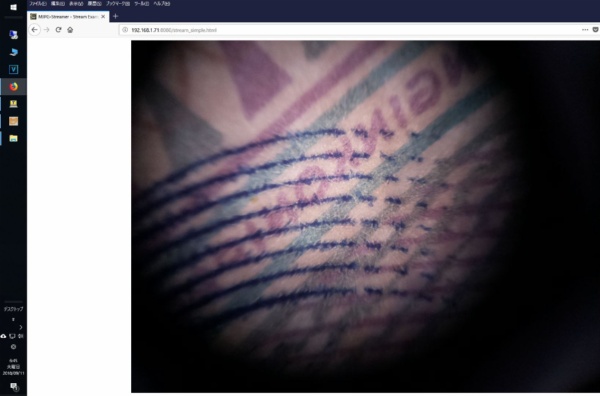

先日Shojinmeatの定期勉強会で紹介したものです。

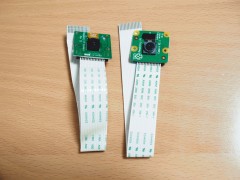

顕微鏡部分は以前に紹介したやつ↓と同じですがスマホの代わりにRaspberry Piを用いています。

画質の違いは下記ページで紹介されています。Raspberry Pi自体は何でも良いです(一番非力なA+などでもWebストリーミングに問題が無いことを確認しています)が、Raspberry Pi zeroは公式カメラモジュールを接続するのにケーブル変換が必要なので注意です。

Raspberry Pi部分に特に電子工作は必要無く本体にカメラモジュールのリボンケーブルを差し込むだけです。カメラモジュール部分は「工作」が必要です。何を使っても良いですが、カメラモジュールの上にうまくジャンクiPhoneから取り出したレンズユニットを固定します。またこの装置にはピント合わせ機能がついておりませんので、上に培養プレートなどの観察したいものを載せた時にちょうどピントがあうような焦点距離になるようにする必要があります。今回は2mm厚のアクリル板を使って、これを実現しています。

2mm厚のアクリル板だけでは高さの微調整は難しいですが、ダイソーで100円で売られているのを発見した、下記のようなスマホ保護用のガラスフィルムは、厚さ0.3mmで高い透明度ですので、便利に使ってぴったりピントがあうように調整することが出来ます。オススメ。

Raspberry Piで撮影した映像はMJPG-steremerというのを使って簡単にWebストリーミングさせることが可能です、Webストリーミング化させる方法は下記ページで説明されています。

実際に撮影してみた像は下記のようになります。

●Wwbストリーミング例1:1000円札。Raspberry PiがWifiに接続されており、同じルーターに接続しているPCからブラウザを通じて撮影像をリアルタイムで見ることが出来ます。

拡大したところ

●Webストリーミング例2:細胞をヘマトキシリン染色したものです。

拡大したところ

拡大倍率、解像度としては、どうにか細胞を観察出来ますが、細胞は非常に透明なため、とても見にくいです。うまく撮影するには光源の位置を調整することが必要です。

細胞のような、ほぼ透明なものを観察するためには映像のコントラストをソフトウェア処理によって極端にあげたりすると良いかもしれません。高価な顕微鏡で行われている「位相差」や「微分干渉」といった方法を簡単にDIYで実現出来たらよいのですが。。。。。。

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.09.12

DIY顕微鏡を作る方法あれこれ、レーザーポインターのレンズを使ったり、樹脂を固めてレンズを作ったり

DIY顕微鏡を作る方法あれこれ、レーザーポインターのレンズを使ったり、樹脂を固めてレンズを作ったり

↑BX.COM

↑BX.COM

先日、ジャンクのiPhoneから取り出したレンズでスマホ顕微鏡を作れることを紹介しました。

検索すると世の中には他にも様々なDIY顕微鏡を作る方法があるようです。

下記のページではレーザーポインターのレンズを使って作る方法が紹介されています。

最大解像度は175倍とのこと。

↓半導体レーザー用のレンズ2つが300円で販売されています。焦点距離の情報付き。素材はPMMA(アクリル)です。安いレーザーポインターのレンズはたいていアクリルで高出力のものはガラスらしいですが、アクリルの方が透過率が良かったりするらしいので、素材よりは工作精度の高いものを使いたいですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/170c9efa.436dbc59.170c9efb.fe28a071/?me_id=1199073&item_id=10000765&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdenshi%2Fcabinet%2Fikou_20100303_001%2Fimg10612207502.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdenshi%2Fcabinet%2Fikou_20100303_001%2Fimg10612207502.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext) レーザーダイオード用レンズ2個セット |

下記では樹脂を固めてレンズをDIYしています。4μmのものが見える倍率160倍可能とのことですので細胞見えるはずです。技術的には面白くて高解像度のレンズを作れる可能性がある?

- 分解能(解像度)テストターゲット(THORLABS)

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.05.15

1000円で買える古いジャンクiPhoneからレンズを取り出して手持ちのスマホで顕微鏡撮影をする

1000円で買える古いジャンクiPhoneからレンズを取り出して手持ちのスマホで顕微鏡撮影をする

↑BX.COM

↑BX.COM

↑手持ちのスマホとジャンクパーツで観察してみたところ。ちなみに1000円札の拡大です。

「顕微鏡」はDIYバイオを楽しむ上でぜひ欲しい装置ですが、良い顕微鏡は非常に高額です。先日紹介した自宅での細胞培養でも2万円弱の顕微鏡を使用しています。↓

ネットオークションや、ブックオフなどで手に入る古いiPhone↑。今回は壊れたiPhone5sをオークションで800円で落札しました。壊れていても起動しなくてもOKですが、カメラレンズが割れてないことが条件です。右はiPhone分解専用ドライバー

大きなホームセンターでは売ってましたが、レアかもしれないので通販が確実です↓。5角形の星型の形状です。

iPhoneはiPhone4〜iPhoneXまでシリーズを通してこのドライバーで分解出来るようです。ある意味、Androidのスマホよりも分解しやすいかもしれません。

↑下の穴2か所を開けていきます。

↑パカっと開きます。本体の左上にカメラパーツが見えます。

↑ちょっと無理に引っ張るとフラットケーブルごと取れます。他の部分は分解する必要は無く、誰でもカメラモジュールを取り出せる構造です。全てのiPhoneでこんなに簡単かどうか分かりません。この部分がレンズユニットとイメージセンサーのセットです。

↑爪をひっかけてパカっとやるとイメージセンサーがはがれます。センサー部分が構造発色して綺麗な緑色に光ってます。

この取り出したレンズ部分をスマホのカメラに押し付けます。

今回はマスキングテープで適当に貼り付けて1000円札を観察してみました。もちろんマニアなので購入したジャンクiPhoneは余さず分解してます(笑)

↑適当に貼り付けても、最近のスマホのカメラはオートフォーカスなので簡単にピントが合います。ある意味オモチャの顕微鏡よりもくっきりと撮影出来るかも。ただしこの写真のように視野は画面全体ではなく丸く狭い部分に限られ、イメージセンサーの一部のみを使って撮影するような形になります。

撮影した写真をピクセル等倍に拡大したところ。↓下の写真は100万円ぐらいする顕微鏡でスケールバーをつけて同じように1000円札を撮影してみたところ(倍率40倍)ですが、文字1つが200μm(0.2mm)ぐらいです。これから換算すると、20μmぐらいのものは見えるかな?という解像度ですね。

↑次に研究用の大きさが正確に10μmのマイクロビーズを観察してみました。そのままだとマイクロビーズは見えません。

↑撮影した画像をピクセル等倍に(限界まで)拡大したところ、ぎりぎりマイクロビーズが観察できるかな?って感じ?

↑この写真は、途中で紹介したニワトリの細胞培養をしている、るるまゆさんに協力してもらい、細胞観察をしている顕微鏡で同じ条件で1000円札を観察してもらったところです(倍率140倍とのこと)。この倍率で細胞が張り付いて伸びているのは観察出来るそうです。

まとめるとこのジャンクiPhoneのレンズを使った撮影は倍率40倍って感じでしょうか。ただし、くっきりとピントがあい、レンズの性能も悪くなく映像が鮮やかです。また、最近のスマホのカメラは高解像度なので拡大するとかなりの高倍率観察可能です。

拡大するとギリギリ細胞が見えるかな?ぐらいの解像度はありそうです。もう少し解像度を高める方法ってあるのでしょうか?ちなみに取り出したレンズはカメラに押し付けた時が一番視野が広く、少し離すと視野が狭まってしまいますのでこのレンズのみで位置を変えて虫眼鏡のように拡大は出来ないみたいです。中間に拡大レンズは挟めばよい?

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

2018.05.08

キッチン人工肉培養を目指し自宅でニワトリの有精卵の細胞を取り出し培養するブログ「るるまゆの実験ノート」

キッチン人工肉培養を目指し自宅でニワトリの有精卵の細胞を取り出し培養するブログ「るるまゆの実験ノート」

↑BX.COM

↑BX.COM

ブログ「るるまゆの実験ノート」

自宅で人工肉培養を目指すShojinmeat_projectに参加している「おうち実験担当」な人のブログです。オーガニックストアや、通販で誰でも買えるニワトリの有精卵から、筋肉細胞を取り出し、クリーンベンチも無しで自宅細胞培養に成功しています。遠心分離は扇風機に15mLチューブを結び付け行っているとのこと。

実験の一部にはまだ専門ラボ用の培養液などを使用していますが、それらをホームセンター、通販などで一般に手に入るものに置き換えるべく、FBS(研究用のウシ血清)を卵黄で置き換え、培地も手に入る素材(ビタミン剤とか栄養ドリンクとか)で自作し、培養した細胞の凍結保存にチャレンジしていくことを今年(2018年)の目標に挙げています。

細胞の観察は、16000円ほどで買える↓の顕微鏡を使用。

今のところ、取り出した細胞をある程度まで培養・増殖させることには成功していますが、これから肉を作り出すには安直に考えると(1)何かしら細胞を無限増殖させるテク、(2)三次元培養して肉塊にするテク。が必要と思われます。また、継代培養は細胞をはがす処理が面倒なのでNIPAMとか物性変化素材とか使えたらよいですね。そういえば、shojinmeat projectには化学ベースの素材屋さんはいないみたいので、我こそはと思う人はぜひ参加を!

- 【食SF】未来鶏がミールになる(pixiv)

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカー団体・コミュニティー

2018.02.21

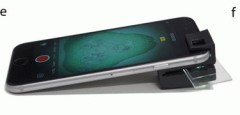

3Dプリンターと安く手に入る古いiPhoneのカメラレンズを使ってスマホを顕微鏡化

3Dプリンターと安く手に入る古いiPhoneのカメラレンズを使ってスマホを顕微鏡化

↑BX.COM

↑BX.COM

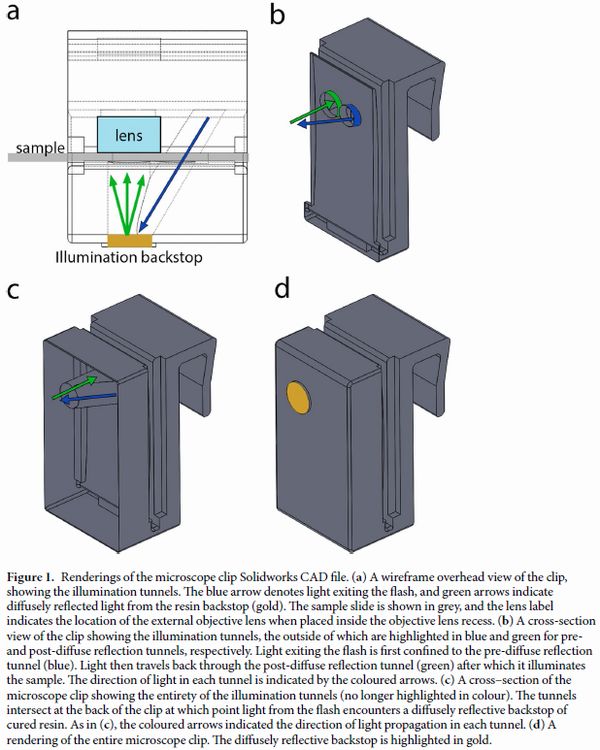

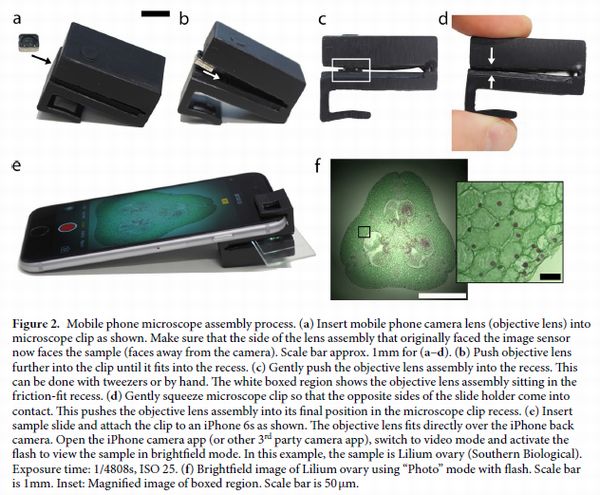

A dual-mode mobile phone microscope using the onboard camera flash and ambient light.Scientific Reportsvolume 8, Article number: 3298 (2018) doi:10.1038/s41598-018-21543-2より

バイオハッキングを行うのに顕微鏡はぜひとも欲しい装置ですが、まともな顕微鏡は非常に高価です。安価な子供のオモチャみたいな顕微鏡も販売はされていますが、購入した経験があるので言わせてもらうと非常にヒドイ作りで買わない方が良い感じ。1万円以下のやつはヤバいです。

どのように「まともな」顕微鏡を手に入れようかと思っていたところ、表題のような学術論文がScientific ReportsというNature系の学術雑誌に掲載されています。これは3Dプリンターで作った簡単な骨組みに、安価に購入出来る(15ドルで買えると書いてあります)、iPhone 4/5のカメラモジュールから取り出したレンズをはめ込み、これを対物レンズとして使い、手持ちのスマホのカメラを設置することで2枚のレンズを使った顕微鏡として使えるというものです。論文に掲載されている写真は非常にクリアです。

下記の「f」の白いバーが1mm、黒いバーが50μmとのことで、5μmぐらいの解像度はありそうですので細胞などの観察もOKかと。倍率で表すなら数百倍拡大して見れている感じでしょうか。

カメラモジュールはパーツしとして買う以外にも、家に余っている古いiPhoneなどあればそこから取り出すのもアリと思います。またヤフオクでジャンク探すと500円とかでありますね↓

(省略されています。全文を読む)

Category:#DIY顕微鏡

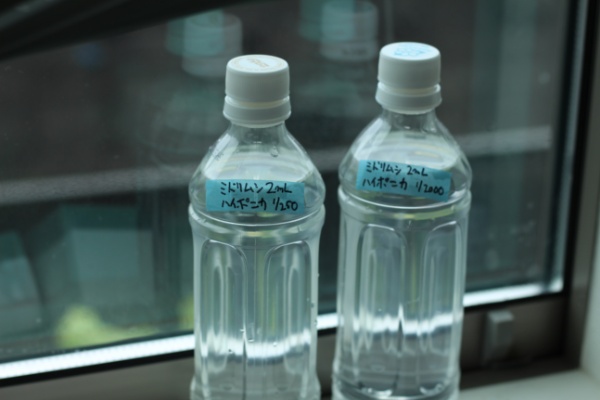

2017.11.15

ミドリムシ(ユーグレナ)は普通に冷凍保存するとほぼ全滅する

ミドリムシ(ユーグレナ)は普通に冷凍保存するとほぼ全滅する

↑BX.COM

↑BX.COM

ミドリムシ(ユーグレナ)を自分で増やそうと実験を始めましたが安定した実験を行ったり、実験を途中で中断するにはミドリムシを生きたまま冷凍保存出来ると便利です。そこで冷凍しても生きているかを確認してみることにしました。上記は購入したミドリムシを家庭用冷凍庫で2週間冷凍保存した物です(恐らくー20℃ぐらい)。これを解凍して培養し増えるか試してみました。

↓今回から金魚用のエアポンプを使って培養用のペットボトルにエアを送り込むことにしました。

エアの分岐には↓を使っています。

↓結果

右2本が購入後5週間培養したミドリムシ(スタート2mL)、左の1本が2週間冷凍保存した後に3週間培養したミドリムシです(スタート3.5mL)。左の1本がうっすらと緑になっており少しずつ増えています。そのミドリムシ量は正確に測定する装置がないので目測ですが、冷凍なしでスタートした左2本のペットボトルの5日目程度って感じです。

すなわち

- A:冷凍無しミドリムシ:2mL→5日目

- B:冷凍したミドリムシ:3.5mL→21日目(3週間)

| ミドリムシが1日に何倍に増えているか | 冷凍で生き残ったミドリムシの割合 |

| 2倍 | 0.001% |

| 1.5倍 | 0.8% |

| 1.2倍 | 3% |

いずれにしても普通に冷凍保存はかなりのダメージがあり好ましく無さそうです。う〜ん、どうやって改善するか。一般的に冷凍による細胞ダメージを抑制するにはDMSO(ジメチルスルホキシド)、他にグリセロールやトレハロースが知られています。一般で手に入るかな?また、なんとなく乾燥状態でも保存出来るんじゃないかと予想。

あ、普通にDMSOがamazonで売ってましたw

あと増殖を定量的に測定する装置が欲しいですね。濁度で測定するか、細胞計算板×顕微鏡にするか・・・・

これまでの検討

参考情報

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2017.10.29

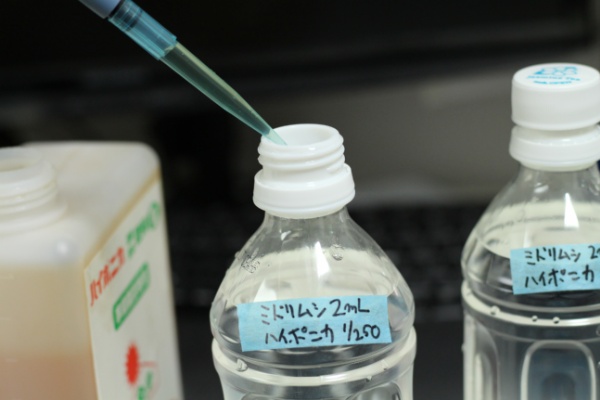

ミドリムシ(ユーグレナ)がペットボトルで簡単に増えた

ミドリムシ(ユーグレナ)がペットボトルで簡単に増えた

↑BX.COM

↑BX.COM

2週間前に通販で購入した生ミドリムシをペットボトルに入れて窓辺に置いておいたところ簡単に増えました。全体的に緑色に。

↑ペットボトルの底には少し沈殿したミドリムシが。

最近は気温も下がってきて、このペットボトルが置かれた場所の気温も15℃〜20℃ぐらいまだ下がっているはずです。

今後の方向性としては

- (1)酸素供給とか、二酸化炭素供給の改善を目指して、エアポンプを使用してみる(内部の水の攪拌にも良いかも)。

- (2)温度が下がってきたので少し加温してみる。

- (3)どれぐらい増えたか見た目では定量しにくいので、濁度を調べる方法を考える。

- (4)ミドリムシが冷凍保存可能か確認する。

- (5)顕微鏡で拡大観察

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2017.10.16

生ミドリムシ(ユーグレナ)を購入、自分で生産するぞ!

生ミドリムシ(ユーグレナ)を購入、自分で生産するぞ!

↑BX.COM

↑BX.COM

購入したのは↓

↓届いた容器が美しくないです。おいおい、検尿かよ(^^;

顕微鏡も持ってないので、本当に生きているかどうか確認する手段がありません。とりあえず増やして透明な水が緑色になれば生きてると判断出来ます。ミドリムシは動物+植物らしいので、光合成によりCO2からO2もエネルギーも自分で作って増えるはず。ただし、各種微量元素は必要なはずです。そこで植物用の液体肥料を使うことにしました。使ったのは↓

ハイポニカは以前より水耕栽培などで愛用している2液式の液体肥料で、これと水道水のみで野菜が元気に育つことを確認済みです。植物の成長に必要なマグネシウム、ホウ素などの微量必須元素も含まれているようです。

今回はこのハイポニカを海水水槽用に作っていたRO水(逆浸透膜で濾過した水)に入れました。本当はくみ置きした水道水が良いと思います。なぜならRO水はミドリムシの成長に必要な、当然含まれているハズの微小元素が無駄に除去されている可能性があるからです。

ただ、水道水はしばらく放置して消毒のために含まれている塩素が空気中に逃げていった「くみ置き」したものを使うべきと思うのですが、放置するのが面倒だという理由で、ちょうと海水水槽用の水を作るために作ってあったRO水を使っています。

ちなみにRO水の製造は↓を使ってます。

10リットル作るのに2時間ほどかかります。「植物の生長に必要なケイ酸を除去」って書いてある。やっぱりマズかったかもしれません

実験っぽくハイポニカの濃度を2種類買えてみました。1つは1/250、これは水耕栽培をする時の最適濃度の2倍濃い濃度です。もう一つはハイポニカ無しにしようかと思いましたが、ミドリムシは一応動物らしいので、動物愛護の点で、ミネラル無しは虐待な気がしたので(笑)、濃い方より8倍薄い1/2000の濃度としました。濃い方がよく増えることを期待。

それぞれ500mLペットボトルに入れ、キャップはゆるめにして、日の当たる窓際に放置しました。さて増えるかな?

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2017.07.19

2017年7月30日(日)に近畿大学生物理工学部で小学校〜対象のオープンキャンパス開催、マイクロマニュピレーターで細胞操作とか体験可能

2017年7月30日(日)に近畿大学生物理工学部で小学校〜対象のオープンキャンパス開催、マイクロマニュピレーターで細胞操作とか体験可能

↑BX.COM

↑BX.COM

体験学習では

- DNA鑑定に挑戦しよう!(遺伝子工学科)

- スーパーコンピュータを作ろう(生命情報工学科)

- 生命維持管理装置の操作体験(医用工学科)

昨年は1000人以上集まったそうです。

また、近畿大学生物理工学部では無料で最新のバイオテクノロジーの講演が聴けるイベントを毎年多数開催しているようですよ↓

公開講座|近畿大学 生物理工学部-BOST- 1 users

さらに近畿大学医学部では高校生対象の再生医療ラボのオープンラボを開催とのことです。

(省略されています。全文を読む)

Category:幼児・学生向けバイオ

2017.06.21

自宅で燃料や食料生産可能?ゲノム編集CRISPR/Cas9を用いて藻類「ナンノクロロプシス(Nannochloropsis gaditana)」の油生産量を1m四方あたり1日5グラムに高めることに成功

自宅で燃料や食料生産可能?ゲノム編集CRISPR/Cas9を用いて藻類「ナンノクロロプシス(Nannochloropsis gaditana)」の油生産量を1m四方あたり1日5グラムに高めることに成功

↑BX.COM

↑BX.COM

Nannochloropsis gaditanaとはGoogleイメージ検索だと↓みたいなやつ、いわゆる「藻」です。ピコプランクトンと呼ばれ、大きさ2.5〜5μmと小さく、ユーグレナ/ミドリムシなどの大きさが10〜70μmなことを考えると遥かに小さく、自宅で使えるようなレベルの顕微鏡では見えません。

今回、この改良にゲノム編集技術CRISPR/Cas9を用いて、生育速度を落とすことなく光合成により1m四方面積あたり1日に5グラムの脂質を作り出すような改変に成功したそうです。少ないように感じるかもしれませんが、たとえば敷地30坪の家1軒分の面積で1日500gの脂質が得られます。

これは燃料としても十分使える量ですし、食用にすると多くのカロリーを得ることが出来ます(単純計算で4000キロカロリーぐらいに相当)。粉末にしたものが健康食品として高値で販売されています↓

こういった藻類の培養も実用的なバイオハックとして面白いかもしれません。

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

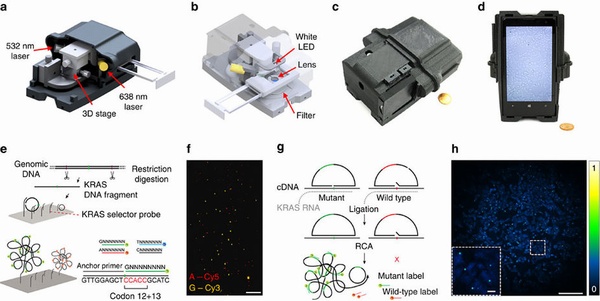

2017.01.20

スマホに接続して利用出来る簡易型DNA配列・変異分析装置

スマホに接続して利用出来る簡易型DNA配列・変異分析装置

↑BX.COM

↑BX.COM

先日、スマホに接続して遺伝子配列をシークエンス(解読)出来る装置を紹介しましたが、今回紹介するのはスマホに接続する顕微鏡型の遺伝子分析装置です。特定の遺伝子配列にのみに結合して蛍光が光る試薬と一緒に用いることで利用します。

これにより、血液を一滴取って、含まれている細胞の中に何割、どんな遺伝子変異(癌細胞などが持つ)があるのかを分析するなどの事が出来ます。他にどんな細菌が含まれているかなどの分析も可能かもしれません。

本体は3Dプリンターで作ったそうです。本体はどれぐらいの大きさなのでしょうか?上の画像だけじゃ本体のサイズが分かりませんが、研究者は非常に低コストで実現出来ることをアピールしており、低価格にするために分析部分は「スマホ」を使うとの方針のようです。機器の中身は蛍光観察可能な単なる顕微鏡ですので、スキルがあればDIY出来そうな機器に思います。

最近、安い3Dスキャナーを注文したのですが↓なんと安い理由は必要なプラスチック部分は自分で3Dプリンターを使って印刷してね。とのことです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2016.11.08

Aidmics Biotechnologyによるスマホに接続する顕微鏡μHandy(マイクロハンディ)が10800円

Aidmics Biotechnologyによるスマホに接続する顕微鏡μHandy(マイクロハンディ)が10800円

↑BX.COM

↑BX.COM

台湾版DMM.makeから生まれたスタートアップ企業Aidmics Biotechnologyのスマホに接続可能な顕微鏡μHandy(マイクロハンディ)が日本からも購入可能になっています。

スマホ本体のカメラを使用する方式で、iPhone6の場合は1.2μmのモノまで見える(倍率にして200倍)とのこと。本体にはボタン電池を入れてオートフォーカス等で使用することが可能なようです。

顕微鏡的に使用出来るスマホに装着可能な拡大レンズは他にも安価なものからありますが、この製品はフォーカスを併せるところまで出来る高度なレンズが搭載されているようで、かなり実用度は高そうな気がします。買ってみようかな。

この会社ではこのデバイスを活用して家畜の人工授精などに活用出来る「iSperm」という製品もあるようです。

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2016.10.21

横浜サイエンスフロンティア高等学校に行けば高校生から高度なバイオ研究可能

横浜サイエンスフロンティア高等学校に行けば高校生から高度なバイオ研究可能

↑BX.COM

↑BX.COM

最近はすごい高校があるんですね。施設紹介を見ると

- 生命科学実験室・・・・DNAシーケンサーなどを使用し、遺伝子解析やタンパク質精製などの実験を行います。

- 環境実験室・・・・鶴見川、東京湾の水質調査、京浜臨海部と各地の大気データの比較などを行います。

- 電子顕微鏡室・・・・SEM(走査型電子顕微鏡)などを使用し、生物の微細構造、分子レベルの物質の解析を行います。

- クリーンベンチルーム・・・・・・クリーンベンチ8台を装備

- 環境生命実験室・・・・・無菌操作エリア、培養エリア、馴化エリア、P1温室、低温実験室

- 情報教室・・・・実際の分析データの解析、インターネットを利用したデータ解析、生物情報解析(バイオインフォマティックス)

- 天体観測ドーム・・・・・・晴れた夜には天体観測ドームの大型天体望遠鏡で、星雲や星団、土星の環などを見ることができ、さらに夜空が明るくてもコンピュータ処理によって、暗い天体を観測することができます。

在籍する学生が昨年の「第5回高校生バイオサミット」で入賞しています↓

興味深いことに、この高校は変わった事を売りにしている単なるマニアックな学校というわけではなく、神奈川県内でもかなりの高偏差値のようです↓

ホーム - 横浜サイエンスフロンティア高等学校 1 users

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカー団体・コミュニティー

2016.09.06

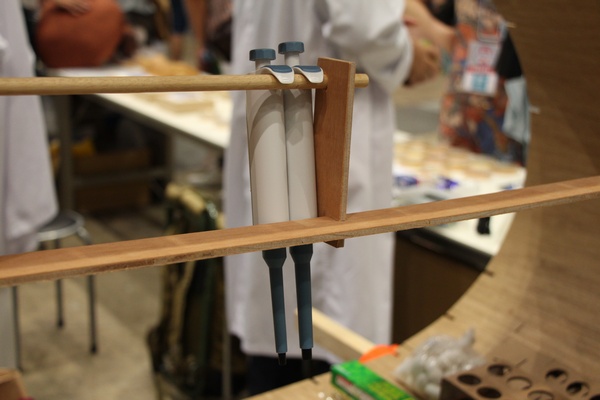

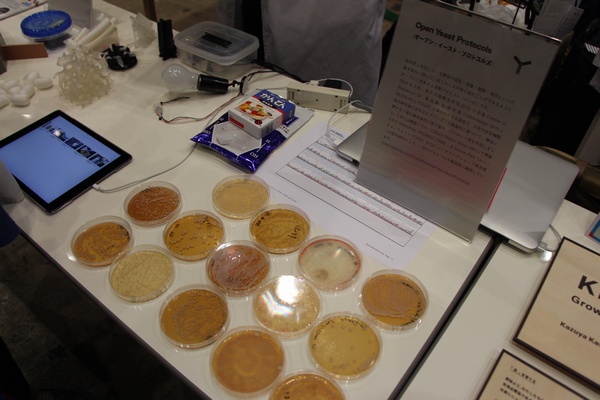

YCAMバイオ・リサーチが身の回りの素材で作ったDIYバイオ器具などをMAKER FAIRE TOKYO 2016に出展

YCAMバイオ・リサーチが身の回りの素材で作ったDIYバイオ器具などをMAKER FAIRE TOKYO 2016に出展

↑BX.COM

↑BX.COM

YCAM(山口情報芸術センター)が先日東京ビッグサイトで開催されたMAKER FAIRE TOKYO 2016に出展していました。

ホームセンターなどで入手可能な安い素材で作った実験用ベンチです。

オープン・イースト・プロトコルズ

白熱電球の熱と制御装置を組み合わせた菌の最適生育温度に維持するための装置とのことです。

YCAMでは2015年から活動を開始しており、山口県山口市に、バイオ研究に必要なクリーンベンチ、オートクレーブ、インキュベーター、PCR装置(サーマルサイクラー)、遠心分離器、顕微鏡などの基本的設備を持ったバイオラボスペースを運用しているそうです。

また、年に数回のペースで様々な内容で小学生から楽しめるバイオイベントを開催しているとのこと。上記に紹介したチラシは古いかもしれないので、最新の情報はYCAMのWebページで確認ください。

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2016.08.19

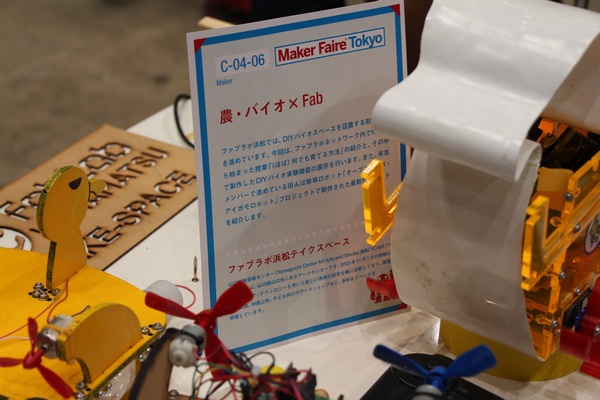

バイオツールの自作に力を入れる「ファブラボ浜松テイクスペース」がMaker Faire Tokyo2016に出展

バイオツールの自作に力を入れる「ファブラボ浜松テイクスペース」がMaker Faire Tokyo2016に出展

↑BX.COM

↑BX.COM

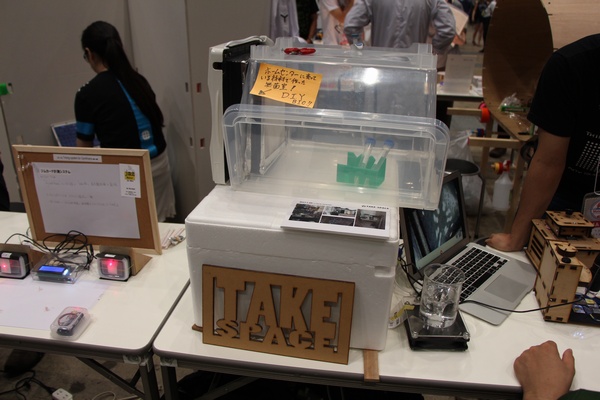

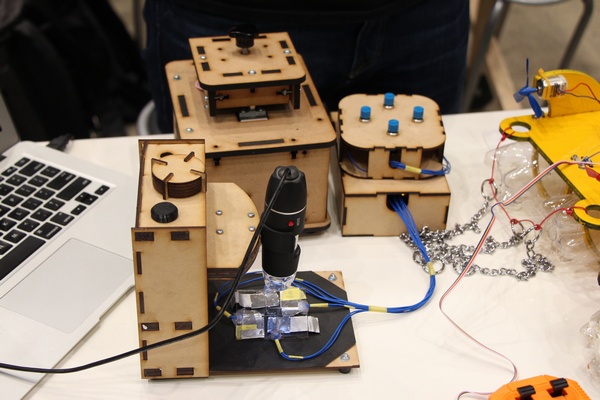

2016年8月6〜7日に東京ビッグサイトで行われた「Maker Faire Tokyo 2016」に静岡県のFabLab「ファブラボ浜松テイクスペース」が出展しており、自宅でバイオ実験するのに便利な各種ツールを展示しておりました。

↓ビーカー内の液体を拡販するための装置です。アクリルプレートの下はパソコン用のファンを利用している感じです。こういう磁石の入った攪拌子(amazon)を購入してやれば、ビーカーの下段で回転する磁石の影響で液体に触れることなく攪拌することが出来るバイオ実験に必須の一品です。

あ、意外と市販品も安いのありますね。5800円の市販品が売られています。↓

↓パソコン接続のCMOSカメラを使った低倍率の実体顕微鏡と思われます。奥にあるのはPCR装置(サーマルサイクラー)でしょうか?

↓ファブラボ浜松テイクスペースでは「農業」に関わる機器の製作に力を入れるようです。

他に「田んぼ除草ロボット「オープンソース・アイガモロボット」プロジェクトの作製を行っているとのことです。

(省略されています。全文を読む)

Category:バイオハッカー団体・コミュニティー

2016.07.07

あちこちから菌を分離したり、Bento Labをゲットしたりして「発酵デザインラボ」を作ろうとしているサイト「hirakuogura.com」

あちこちから菌を分離したり、Bento Labをゲットしたりして「発酵デザインラボ」を作ろうとしているサイト「hirakuogura.com」

↑BX.COM

↑BX.COM

hirakuogura.com | 発酵デザイナー、小倉ヒラクのサイト

バックグラウンドはデザインとのことですが、農大にやっているような事を自宅で行うことを目指している小倉ヒラク氏のページです。完全培地のシャーレを作り、自宅のあちこちから菌を分離してきて、顕微鏡で観察したりしています。

また先日紹介したBento Labを注文済みとのことで今後、菌類のDNA分析に進んでいくと予想されます。

今後もサイトをウォッチしていこうと思います。

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2015.07.07

倍率260倍まで対応のUSB接続顕微鏡が6980円で発売

倍率260倍まで対応のUSB接続顕微鏡が6980円で発売

↑BX.COM

↑BX.COM

スリー・アールシステム株式会社がデジタル顕微鏡「3R-MSUSB201」を発売します。この顕微鏡は最大倍率では1.4×1.1mmの範囲を1600×1200ピクセルで撮影出来ます。1ピクセルの大きさおよそ1μmに相当しますので、ミジンコやゾウリムシなどの原生動物、カビの集合体、植物や昆虫、生き物の組織構造などの観察は快適に出来るでしょう。細胞や、血液中の赤血球などはくっきりとはいきませんが、観察出来ないこともないぐらい。精子のしっぽは見えないかな?細菌やウイルスなどは見えません。

- 光学倍率“260倍”のUSB対応デジタル顕微鏡 〜業務用としても活用可能 - PC Watch 4 users20イイネ 52 Tweet

(省略されています。全文を読む)

Category:#バイオハッカー用実験器具 #DIYバイオ

2015.05.20

東京・四谷三丁目のサイエンスバー「インキュベーター」。店内で遺伝子解析可能。普通は直接購入出来ない実験機器・試薬の取り寄せもOK。

東京・四谷三丁目のサイエンスバー「インキュベーター」。店内で遺伝子解析可能。普通は直接購入出来ない実験機器・試薬の取り寄せもOK。

↑BX.COM

↑BX.COM

ちょっとした科学グッズを集めたカフェや施設はたまにありますが、このバーは非常に本格的です。バイオ研究に必要な超純水製造装置を店内に備え、DNA分析のためのPCR装置や電気泳動槽完備。ピペットマンの取り扱いコンテストまでやってます。

まさにバイオハッカーのためのスペース。しかもバーの業態で運営しているのは世界でここだけではないでしょうか?そんなレアな店が東京四谷三丁目駅近くにあります。

↓店の入り口。すごく良い感じの飲み屋街の中にあります。入り口はガラス張りで外から中が少し見えるのですが、興味深そうに中をのぞき込むお客さん多数。

↓店内。白衣を着て飲んでいるお客さんがいました。店内には各種白衣(高価なブランドモノの白衣まで!)が揃えてあり、試着、着用して飲むことも出来ます。白衣に興奮する人にはたまらない?(笑)。

驚いたのはオシャレな服を販売しているBEAMSがBEAMS MEDICALという会社で素敵な白衣を販売していることです。

- BEAMS MEDICAL 2 users263イイネ 85 Tweet

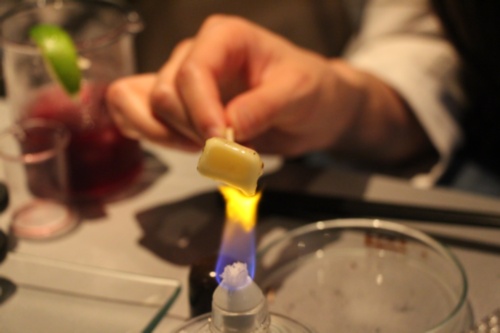

↓白ワインと赤ワインの飲み比べセットを頼んでみました。試験管に入っており、飲むのは小さなビーカーです。店主の野村さんはプライベートでもワインを趣味の一つにしているそうで、中に入っているそれぞれのワインも外れが無く全て美味しいワインでした。店のオリジナルワインもあり。単なる飲み屋としてもGOODです!

↓酒のつまみはアルコールランプで、仕事場や大学の研究室でやると怒られますが、このバーなら思う存分やることが出来ます。干物各種あり、盛り合わせを頼みましたがエイヒレが良かったです。

↓このとろけ落ちる寸前の状態のチーズは絶品です。刺している竹串が焼け落ちやすいので注意が必要。

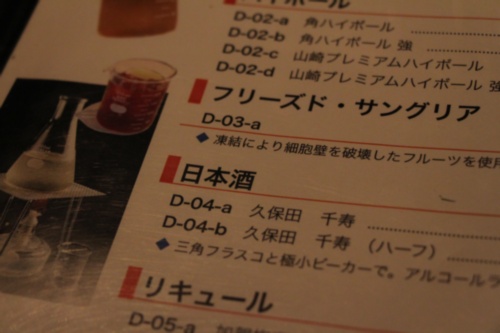

↓メニューの説明もサイエンスバーらしい記述となっています。フリーズド・サングリアの説明は「凍結により細胞壁を破壊した果実を使用」となっています。

↓店の内装、壁掛けディスプレイに表示されているのは何のマップでしょう????

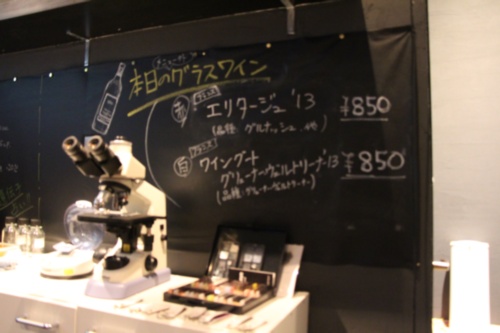

↓本物の顕微鏡が何台も設置してあり、様々な標本を観察出来ます。

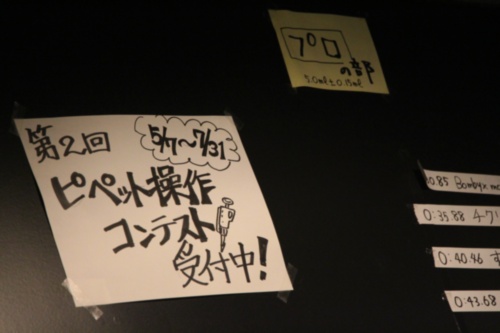

↓ピペット操作コンテストにチャレンジ可能。プロの部とアマの部があります。

↓高価なPCR装置(サーマルサイクラー)が無造作に置いてあると思ったら。。。。。。

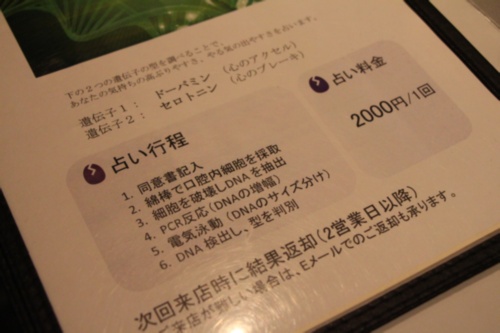

↓遺伝子占いだと!!!!!!、ドーパミン遺伝子とセロトニン遺伝子の遺伝子型をチェックし「心のブレーキ」「心のアクセル」を反映する占いとして結果を教えてくれるサービスを行っています。綿棒で口の中の裏側をこすってとれた細胞を渡すだけ。分析結果はEメールまたは次回入店時にお知らせ。

↓店主の野村さん。白衣を着て接客です。大学で医療機器の研究をされていたとのこと。

↓飲み物を頼むと「グラスとビーカーとどちらにしますか?」と聞かれました。もちろんビーカーでしょう。

↓イチゴのDNAドリンク。イチゴには大量の種がありますが、種の中に大量のDNAを含んでいます。砕いたイチゴにアルコールを注ぐとDNAが白いモヤとなって現れ、アルコールドリンクとして美味しく頂けます。

イチゴからのDNA抽出に関しては下記記事で紹介しています。

↓店内にはサイエンスに関する様々な本と合わせて、一般の人が直接買うことが出来ない研究機関、教育機関向けのカタログも。なんと、この店からこれらの品を取り寄せ買うことがが出来るそうです。

↓遺伝子組み換えキットも購入可能。他にも自分で買って楽しみたくなるような様々なキットがリストされていました。一歩レベルの高い子供の自由研究に使えそうなキットも多数。

非常に貴重な存在のお店です。お店では定期的に研究者とのトークイベントを開催したりしているそうです。また、今後、様々なイベントを開催していきたいとのこと。

また、一般の人が直接購入出来ない実験機器、試薬を取り寄せてくれる点も大きいです。私も色々な品の購入をお願いしたいと思っています。

- インキュベータ (INCUBATOR) - 四谷三丁目/ワインバー [食べログ] 12 users187イイネ 245 Tweet

- サイエンスバー「インキュベーター」のFacebookページ 1 users683イイネ 31 Tweet

- ぐるなび - Science bar INCUBATOR(サイエンスバーインキュベータ)(四ツ谷/四谷/バー)8イイネ 6 Tweet

- INCUBATOR インキュベータ 四谷(四谷三丁目/バー・カクテル)/クーポン・予約のホットペッパーグルメ5イイネ 11 Tweet

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類

2014.09.25

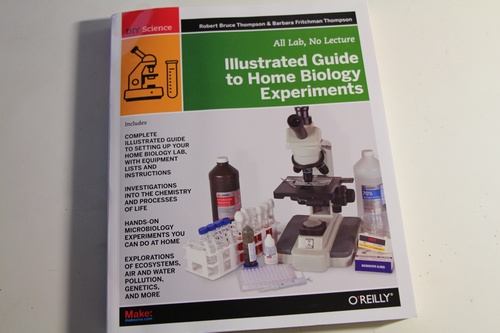

自宅実験室の立ち上げから様々な実験方法を解説したDIYバイオ本「Illustrated Guide to Home Biology Experiments」を購入

自宅実験室の立ち上げから様々な実験方法を解説したDIYバイオ本「Illustrated Guide to Home Biology Experiments」を購入

↑BX.COM

↑BX.COM

英語の本になりますが、オライリー社から素敵な本が販売されています。Kindle版なら日本のAmazon.co.jpで1700円ほどで購入可能。私のように紙の本が欲しい人はamazon.comから直接通販可能です。本体2400円ほど、送料が600円ほどです。10日ぐらいで届きました。

全355ページに図解入りでぎっしりと説明が書かれていてDIYバイオユーザーなら一冊持っておきたい感じの本です。

目次の日本語訳は以下のようになります。

- 1.イントロダクション

- 2.自宅バイオ研究室の設備

- 3.研究室の安全性

- Lab I-1.顕微鏡を使う

- Lab I-2.標本を作製する

- Lab I-3.標本の染色

- Lab II-1.微小生態系の構築と観察

- Lab II-2.海の微小生態系の観察

- Lab II-3.公害物質の微小生態系への影響を観察する

- Lab III-1. 酸、アルカリ、緩衝液

- Lab III-2.炭水化物と脂質

- Lab III-3.タンパク質、酵素、ビタミン

- Lab III-4.コアセルベート、コロイド

- Lab III-5.DNAの抽出と可視化

- Lab III-6.電気泳動装置の作製

- Lab III-7.電気泳動によるDNAの分離

- Lab IV-1.クロロフィルと光合成

- Lab IV-2.浸透の研究

- Lab IV-3.細胞分裂の研究

- Lab V-1.植物サンプルの採集

- Lab V-2.根粒バクテリアが植物に与える影響の観察

- Lab V-3.大気汚染の実験

- Lab V-4.土壌と水の汚染の実験

- Lab VI-1. メンデルの遺伝学の探求

- Lab VII-1.特殊な真核細胞の観察

- Lab VII-2.培養培地の準備

- Lab VII-3.バクテリアの培養

- Lab VII-4.抗生物質のバクテリアへの影響を調べる

- Lab VIII-1.原生生物の研究

- Lab IX-1.細菌の研究

- Lab X-1.コケ、シダの研究

- Lab X-2.種子植物の研究

- Lab X-3.刺胞動物や海綿動物の研究

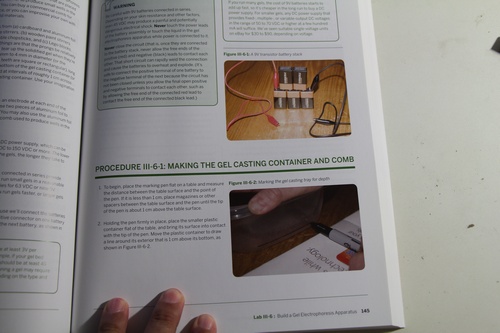

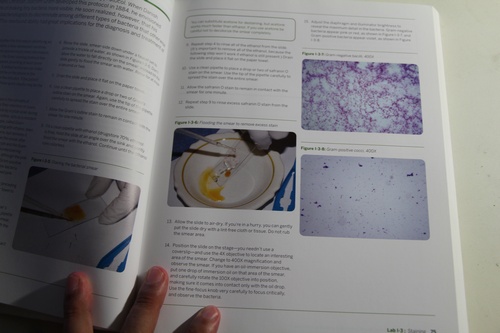

↓組織標本をスライドガラスに固定して染色する説明ページ

(省略されています。全文を読む)

Category:未分類